Храм удивительной красоты в Ярославле

Церковь Иоанна Предтечи вошла во все дореволюционные руководства по русскому зодчеству, воспроизводилась в рисунках в иностранной литературе, ее макеты представлялись на заграничных выставках. Наслушавшись восторженных откликов о храме, его специально посетил цесаревич Николай Александрович, а цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III, увидев храм только снаружи, просил прислать его описание. Убранством церкви любовались великие князья Алексей Александрович, Сергей Максимилианович, Константин Константинович, который посещал ее дважды. Сюда приезжал великий князь Сергей Александрович со своей супругой Елизаветой Федоровной, ныне прославленной Русской Православной Церковью. А как она была любима народом! Замечательный русский художник Верещагин сохранил ее образ в картине «Паперть церкви Иоанна Предтечи в Толчкове» (1888).

Сильнейший пожар 1658 года уничтожил почти все древние храмовые постройки: 29 храмов, 3 монастыря, 1480 гражданских зданий погибли в пламени. Но благочестивые и богатые ярославцы восстановили свой город в еще большей красе. Непрерывно строились десятки храмов: щедрые вклады позволяли использовать лучших строителей и мастеров, лучшие материалы; реализовывать сложные архитектурные конструкции. В год иногда освящали по два-три храма. Купцы спешили оставить о себе память в богоугодных делах зодчества, и в этом порыве возникал даже некоторый дух соперничества: кто лучше, кто щедрее, кто оригинальнее.

Храм расположен на берегу реки Которосли. Раньше это было предместье города, заселенное в основном кожевниками, которое называлось Толчковской слободой: для кожевенного промысла нужна была дубильная краска, получаемая толчением древесной коры, отсюда и название – Толчково.

По разрешению царя Алексея Михайловича от 29 июня 1671 года, на заброшенных казенных землях были построены специально два кирпичных завода. В грамоте от 15 августа 1671 года митрополит Иона (Сысоевич; † 1690) дает разрешение на постройку храма в честь праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи с двумя приделами: один – во имя трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; другой – во имя Казанских чудотворцев Гурия и Варсонофия. Шестнадцать лет строился этот храм, но не из-за долгостроя, как в советское время, а из-за кропотливости исполнения сложной архитектурной композиции, из-за бережного и любовного исполнения всех деталей и росписи. В конструкции использовались лекальные кирпичи, что было свойственно ярославской зодческой школе. Свободно оперируя разной конфигурацией кирпичей, строители создали удивительные по красоте пластические стенные поверхности, где крупные детали соседствуют с более мелким, дробным орнаментом. Кирпичные стены, усеянные изразцовыми вставками, «дают впечатление затейливого ковра, немного выцветшего и потемневшего от времени и потому особенно гармоничного».

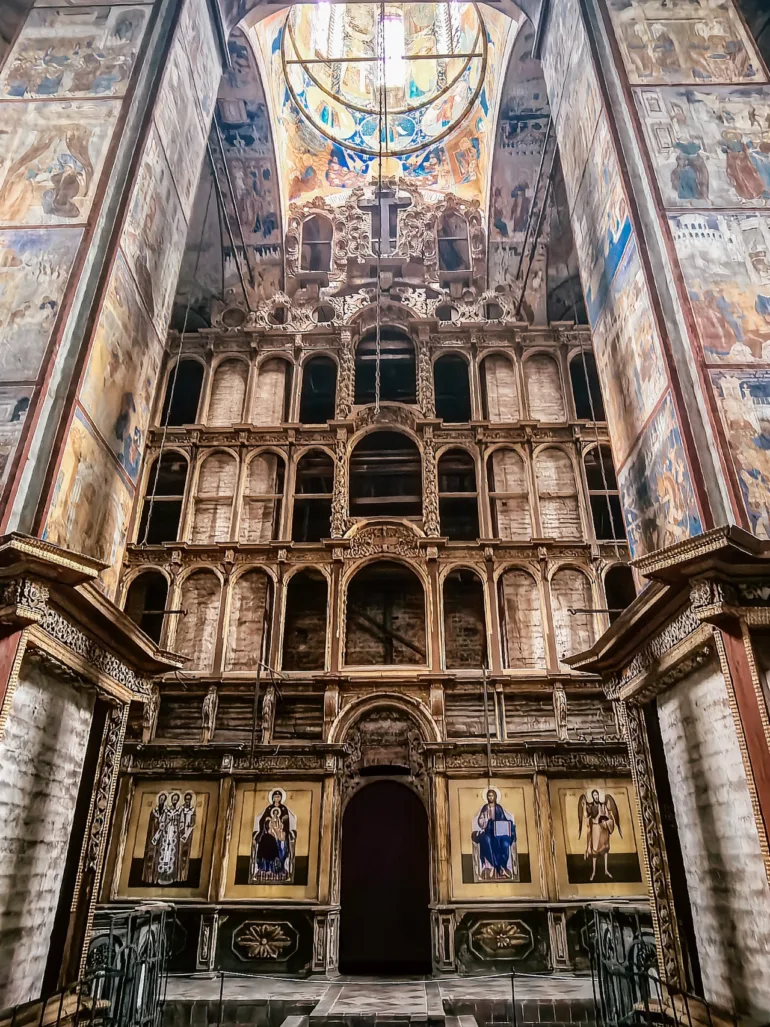

Внутреннее убранство храма едва не превосходило его внешнее благолепие. Шестнадцать лучших мастеров под руководством Димитрия Григорьева Плеханова, потомственного иконописца, и молодого иконописца Феодора Игнатьева занимались его росписью. Димитрий Григорьев был к этому времени маститым мастером: известно, что ранее он принимал участие в росписи Архангельского собора Московского Кремля, ростовского Успенского собора, ярославской церкви Николы Мокрого, ростовской церкви Спаса на Сенях. Как подрядчик и руководитель он расписывал Успенский собор Троице-Сергиевой лавры и вологодский Софийский собор.

С самого начала существования храма при нем была организована богадельня, что было принято в те времена. 40 человек бедных и убогих находили в ней пристанище. В 1879 году по желанию прихожан было открыто приходское попечительство, в деятельность которого входила выдача денежных пособий бедным прихожанам, преимущественно вдовам и сиротам. Его же усилиями в 1885 году была устроена одноклассная церковно-приходская школа. В 1896 году здание школы было расширено, и школа была преобразована в двухклассную женскую. При ней был открыт приют для девочек, женская мастерская – белошвейная и прачечная. Позже был выстроен новый двухэтажный дом, в котором разместился приют для 35 девочек и школа для 200 обучающихся.

В 1891 году при церкви был образован женский благотворительный кружок, усилиями которого открылась школа грамоты при фабрике Ярославской большой мануфактуры, где обучалось 400 девочек. 17 мая 1892 года при храме было сформировано общество трезвости, для которого был выделен специальный дом с залом для чтения, с библиотекой и чайной.

До революции к храму, этой жемчужине русского зодчества, относились с большим вниманием: в 1830 году были возобновлены некоторые фрески, а в 1855 году вызолочен иконостас. Кирпичный пол храма был заменен на чугунный. В 1894 году храм посетил министр финансов С.Ю. Витте и отметил, что храм требует капитального ремонта. От Императорской археологической комиссии были откомандированы специалисты, определившие места и степень разрушения храма. После многих второстепенных работ по анализу причин разрушения в 1903 году приступили к реставрации уникального сооружения.

Под наблюдением опытных архитекторов была проведена полная замена фундамента: каменные булыжники, на которых был построен храм, были заменены бетонными плитами под храмом и кирпичными по периметру, так как именно неравномерная осадка фундамента была причиной возникновения существенных трещин. Последние также были исправлены. Были промыты и отреставрированы стенные росписи, реставрированы иконы всего иконостаса. Чугунный пол был заменен плиточным, позолочены 15 куполов храма. К 1906 году храм был восстановлен во всем древнем великолепии.

После революции в ноябре 1929 года зимняя церковь Вознесения была передана под заводскую столовую, а в начале 1950-х годов снесена. В январе 1933 года Предтеченскую церковь передали в ведение Ярославского музея. Община Предтеченской церкви была упразднена в мае 1935 года. В 1936 году завод «Победа рабочих» включил здание храма в свою территорию. В нем устроили склад для зерна, а галерею использовали для хранения сыпучих красителей, кислот, карбида. В первом ярусе колокольни разместили мастерскую и кузницу. Правда, благодаря вмешательству Главнауки, удалось приостановить варварское использование храма как склада.

Сейчас церковь входит в состав Ярославского музея-заповедника. Её можно посетить как музей. Изображение церкви помещено на оборотной стороне 1000-рублевой купюры.

Адрес: 2-я Закоторосльная наб., 69, Ярославль