Спасо-Зашиверская церквь единственная сохранившаяся шатровая церковь Сибири на территории от Урала до Тихого океана. В этом году церковь отмечает свой 300-летний юбилей: она была построена в городе Зашиверске мещанином Михаилом Хабаровым в 1700 году. Город, основанный в 1639 году динамично развивался, но после эпидемии черной оспы в 1863 году закончил свое существование. Чудом уцелела только церковь. Однажды ее увидели летчики и рассказали об этом академику Окладникову. Он и организовал экспедицию. Деревянную церковь, которая была заброшена на протяжении ста лет, разобрали и заново собрали уже под Новосибирском.

Источник: сайт «Образование и Православие» Новосибирской митрополии

Официальное название уникального храмового памятника деревянного зодчества времён освоения Сибири, утвержденное Московской Патриархией: «Церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа из Зашиверска».

Большинство памятников деревянной архитектуры Сибири в силу своей недолговечности полностью исчезли с лица земли. Те же, которые сохранились, либо претерпели множество реконструкций, либо были выстроены заново. Уникальность Спасо-Зашиверской церкви, по словам специалистов, заключается прежде всего в том, что она дошла до нас такой, какой была построена триста лет назад.

Церковь сохранилась почти в первозданном виде, за исключением внутренних перестроек. Сохранность здания обеспечила, прежде всего, прочность брёвен из лиственницы, со временем «окаменевших».

Ко времени проведения экспедиций СО АН СССР в 1969-1971 годах была частична повреждена кровля крыши и пол церкви, уничтожена печь и перегородки в трапезной, выявлена осадка стен в результате повреждения нижних частей церкви.

Являясь образцом традиционного древнерусского шатрового храма, Спасо-Завишерская церковь имела ряд особенностей, характерных для северных церквей. Ее внутреннее и внешнее устройство во многом было определено необходимостью учитывать особенности местного резко-континентального климата.

Планировочно церковь состоит из трёх помещений, находящиеся на единой оси: церкви, алтаря и трапезной. Здание церкви имеет два яруса: четверик (церковное помещение) и восьмерик, над которым поднимается шатёр с шейкой и главкой луковичной формы. Трапезная в форме квадрата, имевшая мирское назначение, имела наибольшую площадь — 6,17 на 5,99 метров.

Здание храма не имело фундамента, нижние бревна – так называемые венцы, были положены прямо на почву, а уровень пола значительно поднят над землей. Пол был сделан двойной, с воздушной прослойкой, а под печью установлен камень, чтобы тепло не могло растопить вечную мерзлоту и привести к проседанию здания. Сама печь располагалась в трапезной, откуда тепло поступало в церковное помещение.

Собственно церковь имела размеры 5,3 на 4,35 м. Тепло зимой достигалось за счёт низких двойных потолков (высота помещения в трапезной составляла 3,14 м) и двойного пола, маленьких слюдяных окон, размещённых на южной стороне: так, в самой церкви имелось три окна размером 51 на 49 см, в трапезной — два совмещённых окна размером 52 на 49 см. Потолок в храме не совпадает с потолком сруба – он расположен значительно ниже. Это не только сделало помещение более уютным, но также избавило от необходимости обогревать лишнее пространство. Окна в церкви маленькие и располагаются только на южной стороне.

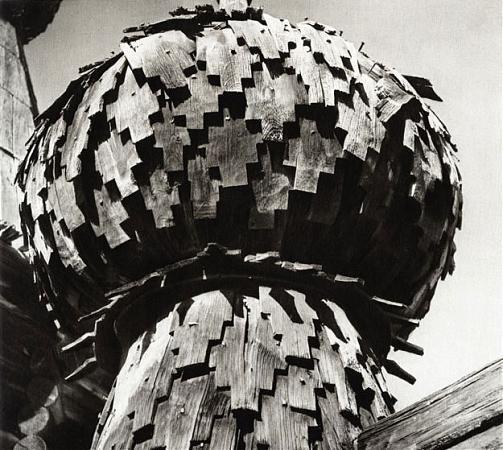

При строительстве храма зодчие не использовали украшений – красота достигалась за счет четко выверенных соотношений частей всей конструкции. Особую нарядность зданию придают главки, покрытые лемехом – резными дощечками из лиственницы.

Изготовление лемеха и покрытие им криволинейных объемов было очень трудоемкой работой, но строителей это не смущало. Лемех главок и поверхность крыши церкви были выложены с учетом расположения колец дерева, что впоследствии предохраняло здание от протекания дождевых вод.

В 8 метрах западнее церкви находилась колокольня того же года постройки, высотой до креста 12,5 м. Ко второй половине XX века оказалась в полуразрушенном состоянии. В первозданном виде сохранилась лишь нижняя часть из 14 венцов четверика и 4 венцов восьмерика. В стене имеются вырубленные в брёвнах бойницы размером 5 на 5 см. Шатёр колокольни завершает главка с крестом.

А Л. Биркенгоф так отзывался о зодчих Спасской церкви («Потомки землепроходцев», 1972): «Скромными средствами из дерева и щепки творили строители Зашиверского храма своё прекрасное произведение. В тоске по далекой родине они вложили свою русскую душу в постройку, и здесь в «Юкагирской землице» они создали памятник для себя — о Руси, потомкам — о себе и своих славных подвигах».

https://ardexpert.ru/article/6075