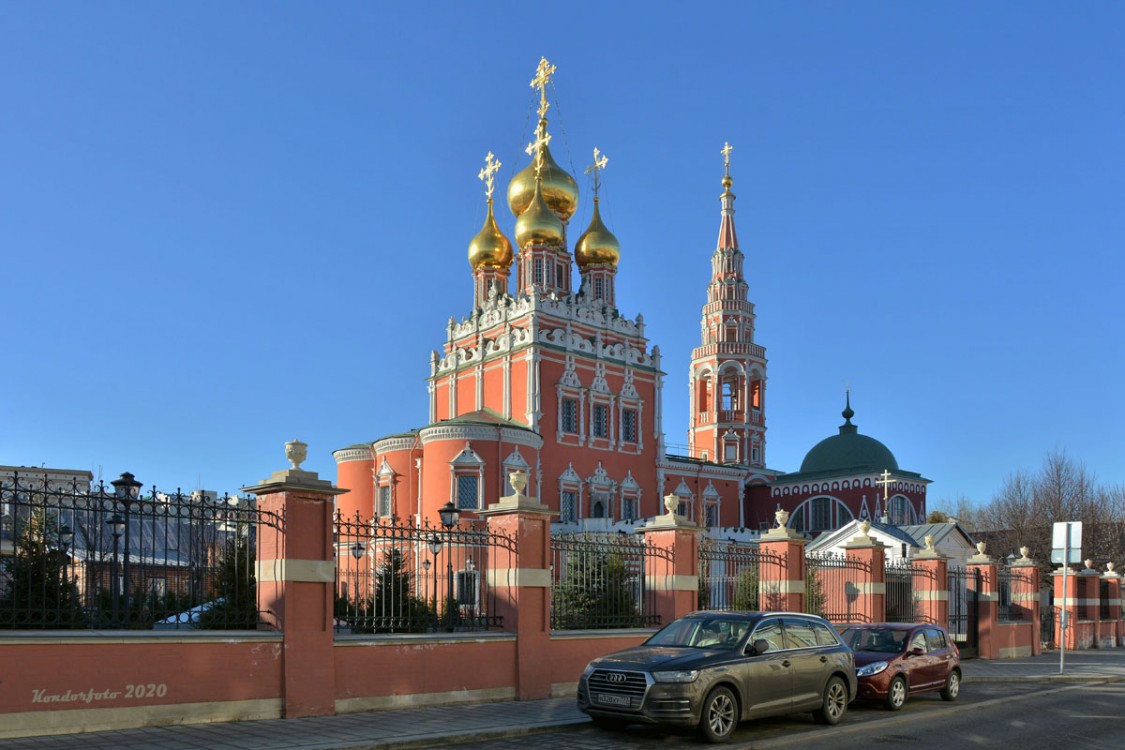

Первое каменное здание, построенное в 1657 г., просуществовало не более 30 лет, и в 1687 г. при патриархе Иаокиме было начато строительство нового двухэтажного пятиглавого храма. Строительство осуществлялось на средства жителей Кадашевской слободы – гостей (купцов) Кондрата Марковича Добрынина и его сына Лонгина Кондратовича. Усердием Лонгина Добрынина была также построена церковь Николы в Толмачах (в 1697 г. Южная аспида и фрагмент юго-восточного угла четверика, сохранившиеся от древней церкви 1657 г., были встроены в новое сооружение. А в 1695 г. была построена стройная шатровая шестиярусная колокольня, которая получила в народе название «свеча».Церковь Воскресения Христова в Кадашах является выдающимся памятником «московского барокко». Этот стиль характеризуется изяществом пропорций и ажурным силуэтом. Изысканность образа памятника достигается белокаменной резьбой. Все детали – наличники окон, порталы, гребешки, карнизы уничтожают сухость и строгость кирпичной кладки.

http://www.kadashi.ru/history.html

Воскресенская церковь в Кадашах по праву стоит в числе самых красивых храмов Москвы. В старину центром Кадашевской слободы всегда была Воскресенская церковь. В грамоте московского воеводы Ивана Юрьевича Патрикеева (1493 г.), она называется «церковью Воскресения, что на Грязех». Да просто потому, что местность была достаточно болотистой, её сильно размывало во время весенних разливов Москвы-реки. Та, первая церковь, о которой пишет Патрикеев, была деревянной. Через четверть века на смену деревянной церкви возвели каменный храм. Но простоял он недолго. Спустя двадцать лет два местных купца — Кондрат Маркович Добрынин с сыном Лонгином — затеяли строительство нового, грандиозного храма. Двухэтажного, с пятью главами в стиле изящного и ажурного московского барокко. При этом в новый храм «инкорпорировали» подклет и часть стен прежнего. Имя архитектора не сохранилось. Можно только предположить, что строительство доверили «местному», кадашевскому «колокольных дел мастеру» иеромонаху Сергию Турчанинову. Этот зодчий был сподвижником патриарха Никона, известен он тем, что после смерти владыки достраивал Воскресенский собор в Новоиерусалимском монастыре. Согласно первоначальному проекту, с южного, западного и северного фасадов к порталам вели широкие лестницы. Кроме того, храм кругом опоясывала галерея-гульбище. Чуть позже к Воскресенской церкви пристроили колокольню. Шатровую, 43-метровую звонницу местные жители окрестили «Кадашевской свечой».

Во время Отечественной войны 1812 года французы, хозяйничавшие в Москве, варварски разграбили кадашевскую церковь, устроили в ней конюшню. Многие фрески оказались испорчены. Уходя, непрошенные гости подожгли храм — в результате сильно пострадала колокольня. До реставрации руки дошли только через пятнадцать лет. Сами работы заняли ещё три десятилетия. Стены заново росписал художник П. Н. Щепетов. Иконостас вновь покрыли позолотой. Заодно приняли решение несколько изменить внешний вид храма: разобрали трёхмаршевые лестницы, которые находились с двух сторон от колокольни. Вместо них появились две крытые паперти. В конце ХIХ — начале ХХ века пришло время очередного ремонта. Деревянные лестницы папертей заметно обветшали, вместо них поставили каменные. Дымоходы изразцовых печей ХVII века тоже, разумеется, требовали замены. Воскресенский храм был одним из центров духовной жизни Москвы. Здесь служили митрополит Владимир (Богоявленский), святители Лука (Войно-Ясенецкий) и Филарет (Дроздов), преподобный Аристоклий Московский, здесь же молилась великая княгиня Елизавета. Революция внесла свои коррективы… В 1922 году не стало отца Николая Смирнова — он умер буквально за день до своего ареста. На его похороны тогда приехал даже Патриарх Тихон, ведь отец Николай, которого прихожане любя называли «Кадашевским», успел столько всего сделать для прихода: открыл сестричество, приют для маленьких беспризорников, богадельню, а в годы Первой мировой войны — два лазарета.

В начале 1930-х годов прямо в стенах храма убили священника Дмитрия Карнеева, а в 1937 году растреляли другого кадашевского батюшку — Илью Громогласова, профессора Московского университета и Духовной академии. Духовенство и прихожане изо всех сил защищали родной храм, однако власти всё равно его закрыли. При этом точно сказать, когда это произошло, невозможно. П.Г. Паламарчук в своей иллюстрированной истории всех московских храмов «Сорок Сороков» со ссылкой на летопись Александрова называет 1934 год. Именно в этом году в собрание Третьяковской галереи поступили из только-что закрытой Воскресенской церкви иконы Боголюбской Богоматери и икона Спас Вседержитель. После закрытия в храме сначала разместили архив НКВД, а потом — спортклуб колбасной фабрики, находящейся по соседству. А во второй половине 1960-х годов бывшее церковное здание отдали под мастерские Научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, вопреки предложению некоторых специалистов предоставить его Третьяковке под экспозицию древнерусской живописи.

В 1992 году, когда бывшие церковные здание начали передавать верующим, в Кадашах зарегистрировалась своя община. Официальные бумаги о передаче церкви тоже были подписаны. Но мастерским переезжать было некуда. Поэтому верующие приспособили под храм бывший каретный сарай. Его освятили в честь преподобного Иова Почаевского. Прихожане терпели целых 12 лет, а потом, как говорится, «самовольно» заняли притвор. В результате новое помещение реставрационным мастерским подобрали всего за два года. Акт о возвращении Московскому Патриархату храма Воскресения Христова в Кадашах подписали в декабре 2006 года. Началась долгая и крополивая реставрация, продолжающаяяся по сей день…

Как отмечают специалисты, храму Воскресения в Кадашах в основном присущи черты посадского культового зодчества, но в его архитектуре также различимы черты современных ему усадебных церквей. Сочетание этих приёмов породило интересный архитектурный опыт, к тому же реализованный на самом высоком художественном уровне. При общей традиционной композиции «кораблём» сооружение отличается подчёркнутой ярусностью. Во-первых, храм двухэтажный. Нижний ярус (тёплый храм) зримо шире верхнего за счёт закрытых обходных галерей, поверх которых к тому же было пущено гульбище. Изначально апсиды верхнего храма были меньше нижних, и эта открытая паперть простиралась вокруг всего здания, обеспечивая круговой обход; композиция при этом выглядела ещё и центрической. На поддержание эффекта ярусности работает стройный двусветный четверик, увенчаный тремя рядами декоративных элементов типа «петушиный гребень» и выразительным, тесно собранным пятиглавием, центральный барабан которого — двусветный, в два яруса, и нижний шире верхнего. Создатели церкви достигли эффекта последовательно сужающихся кверху объёмов, характерных для таких чисто центрических построек, как храм Покрова в Филях или Бориса и Глеба в Зюзине, сохранив при этом традиционную компоновку и традиционное же пятиглавие. В оформлении пятиглавия использованы вариации на тему декора четверика: витые колонны, фигурные карнизы и т.д. Тему яросности поддерживает и развивает «составной» центральный барабан. Сами барабаны гранёные. Главы весьма крупные для столь тесно собранного пятиглавия и образуют сомкнутую «семью»; центральная увенчана великолепным резным крестом. Очень необычно завершение четверика, где вместо привычных кокошников применены три яруса так называемых петушиных гребней. Приём столь же эффектный, сколь редкий; неудивительно, что именно верх четверика становится главным акцентом внешнего убранства, становящегося по мере устремления вверх всё более насыщенным. Облегчённое пятиглавие как бы выстреливает в небо из напряжённой пучины белокаменной резьбы.

Под стать церкви и колокольня. Многоярусная, стройная, сложного силуэта, она дополняет храм, не слишком оспаривая в то же время его центричность. Смелая игра объёмов (высокий вытянутый восьмерик — небольшой восьмерик — укороченный шатёр) создаёт яркий, запоминающийся образ. Убранство колокольни соответствует декору самой церкви. Нижний ярус самого храма неоднократно дорабатывался в ХVIII- ХIХ веках. Так, в 1740-1750-х годах его окна получили новые наличники, но столетие спустя демонтировали и их. В 1860 году старые галереи сменились новыми, выстроенными по проекту Н. Козловского: они были гораздо шире, что позволило разместить здесь два придела тёплого храма. Стилистика внутреннего убранства не соответствует времени построения храма и относится к ХIХ веку. Цветовая гамма интерьера выдержана в нехарактерных для «московского барокко» пастельных тонах.

Говоря об оформлении интерьеров Воскресенской церкви, специалисты-архитекторы особенно отмечают интересную композицию пространства тёплого храма. Его центральная часть, трапезная, а также обходные галереи с приделами объединены в сплошное просторное помещение благодаря широким аркам, как бы раздвинувшим внутренние стены. Основания арок покоятся на трёх парах массивных столпов; на них опираются своды нижнего храма, несущие, в свою очередь, верхний. Широта пространства компенсирует малую высоту потолков; потолочные росписи восстановлены фрагметарно.

Журнал «Православные Храмы. Путешествие по Святым местам». Выпуск №179, 2016 г.

» …Постоянное общение с памятником, мысленные беседы с его зодчим, создавшим этот архитектурный шедевр, заставили меня задуматься над причиной постоянных перестроек здания. Почему же при последующих переделках постоянно портили прекрасное творение? Разве люди не понимали его великолепия? Древние зодчий и строители ставили на первое место идейный замысел, красоту, изысканную утонченность образа, а эксплуатационные удобства имели для них второстепенное значение. Были смело задуманы огромные арки четверика и трапезной, создавшие прекрасные интерьеры, мощные, широко раскинувшиеся богатые лестницы, подобно распластанным крыльям сказочной птицы. С неповторимым блеском и мастерством зодчий и строители закончили ажурные, легкие верхи четверика, увенчав их филигранными коваными крестами.

Нельзя не подивиться вкусу зодчего и заказчиков — ткачей Кадашевской слободы, которые поднялись в своих стремлениях на столь высокий уровень художественного чувства, эстетических воззрений и идеала красоты!»

Г.В. Алфёрова. «Памятник русского зодчества в Кадашах. История его реставрации. Книга для чтения». М., «Просвещение», 1974.

Напротив Кремля, за слободой Садовники, Царицыным лугом и Болотом, в Замоскворечье, располагалась одна из самых больших и богатых слобод в Москве в XVII в. – дворцовая Кадашевская слобода. Центром Замоскворечья еще до образования Кадашевской слободы стал храм Воскресения Христова. Первое упоминание о деревянной церкви находится в грамоте московского воеводы – князя Ивана Юрьевича Патрикеева своим сыновьям, составленной в 1493 г., где она именуется «церковью Воскресения, что на Грязех». Это наименование было связано с весенними разливами Москвы-реки и близким расположением храма к болотистому берегу. А с 1625 г. появляются регулярные записи о храме в Патриарших окладных книгах.

Первое каменное здание, построенное в 1657 г., просуществовало не более 30 лет, и в 1687-ом было начато строительство нового двухэтажного пятиглавого храма. Строительство осуществлялось на средства купцов Кондрата Марковича Добрынина и его сына Лонгина Кондратовича. на их же деньги была построена церковь Николы в Толмачах в 1697 г. В расходной Патриаршей книге сообщается, что Кадашевский храм был достроен в 1695 г.

Южная апсида и фрагмент юго-восточного угла четверика, сохранившиеся от древней церкви 1657 г., были встроены в новое сооружение. А в 1695 г. была построена стройная шатровая шестиярусная колокольня, которая получила в народе название «свеча».

В 2014 г. разработан проект – комплексные научные, инженерные и технологические исследования, архитектурные решения, рабочая проектная документация, инженерно-конструкторская часть, внутренние инженерные сети, разработка пожарной и охранной системы, систем сигнализации и видеонаблюдения. В 2015-2016 г.г. проведена корректировка проектной документации в части доработки систем отопления и разработки архитектурных решений, а также интерьеров западной части. Кроме того, разработан проект иконостаса и исследования внутреннего убранства.

В 2014-2016 г.г. проведены ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы. Выполнена реставрация фасада четверика и трапезной, декора, лицевой поверхности кирпичной кладки стен, окрытия выступающих частей здания, водосточной системы, кровли, глав, крестов, столярное заполнение оконных проемов. Также в 2015-2016 г.г. продолжено проведение работ по реставрации фасадов и белокаменного цоколя, реставрации кровли, воссозданию оконных заполнений и тамбура с дверным заполнением.

В 2017-2018 г.г. проведены реставрационные работы по интерьерам и внутренним сетям. В 2017-2019 г.г. реставрация колокольни.

Информация с сайта Министерства культуры Российской Федерации, http://www.mkrf.ru