В 1746 году, после большого пожара, истребившего город почти вконец, в монастырской слободке, по желанию прихожан и по указу вятской духовной Консистории, состоявшемуся 29 июля, начата строением, вместо деревянной, каменная церковь во имя Донской Божией Матери, с приделами Стефана Великопермского и Параскевы, нареченной Пятницы, а наверху над теплою церковью особенная, маленькая во имя Сергия, Радонежского чудотворца, которая построена уже после. Главная освящена в 1763 году преосвященным Варфоломеем. В последствии времени, вместо Пятницкой, придельный престол с левой стороны устроен во имя св. Великомученика Феодора Стратилата.

С сайта: http://foto-progulki.ru/vyatka_zerkvi_2

Из уцелевшего перечня дел Вятской консистории известно о том, что в 1746 году было подано прошение и велась переписка о постройке каменного храма. Как сказано в описи, «дело началось по доношению г. Хлынова Стефановской церкви иерея Игнатия с причетники и прихожаны о строении вместо деревянной каменной церкви во имя Св. Стефана Великопермского, с приделом Донской Богородицы». Указ из консистории с разрешением на постройку был дан 29 июля 1746 года. Руководил строительными работами хлыновский каменщик Алексей Макарович Окулов (старостами храма в этот период были хлыновчане купцы Григорий Никитин и с 1763 года — Сергей Злыгостев). Храм был задуман двухпрестольным, а сооружен — с тремя престолами. В осуществленной планировке храма (холодная и теплая церкви в ряд с востока на запад) конечно же было удобнее устроить не два, а три престола: один в холодной церкви и два в теплой, по бокам от прохода.

После пожара 1753 году духовенство и прихожане просили об освящении Стефановского придела, но разрешения не последовало. Интересно, что и второе ходатайство об освящении, поданное в 1760 году, не было удовлетворено. И только когда весь храм был полностью отстроен, 5 октября 1763 году был освящен главный алтарь в честь Донской иконы; через год, осенью 1764 года были освящены и приделы теплой церкви — в честь св. Стефана Пермского (7 ноября) и св. Феодора Стратилата (9 ноября). В 1770-1774 году староста церкви Сергей Иванович Злыгостев соорудил на собственные средства на сводах зимней церкви еще один придел, в честь своего святого — преп. Сергия Радонежского.

В 1845-56 гг. храм был удлинен на запад: к теплой церкви присоединили паперть, капитальная стена между ними была заменена двумя столпами; при этом пристроили новую паперть, а в ней сделали новую лестницу наверх. Удлинили и верхний придел. После сооружения Сергиевского придела и расширения Стефановская церковь и обрела свой неповторимый облик, легко узнаваемый на старых фотографиях: длинная и невысокая, словно быстроходный корабль, с резко выступающей «мачтой» колокольни. С того времени до сноса внешний вид храма оставался без изменений.

С сайта : http://tornado-84.livejournal.com/180181.html

Церковь построена по указу Вятской духовной консистории, составленного 1746 г. июля 26 дня, тщанием прихожан и освящена 1760 г. преосвященным Варсонофием епископом Вятским и Великопермским.

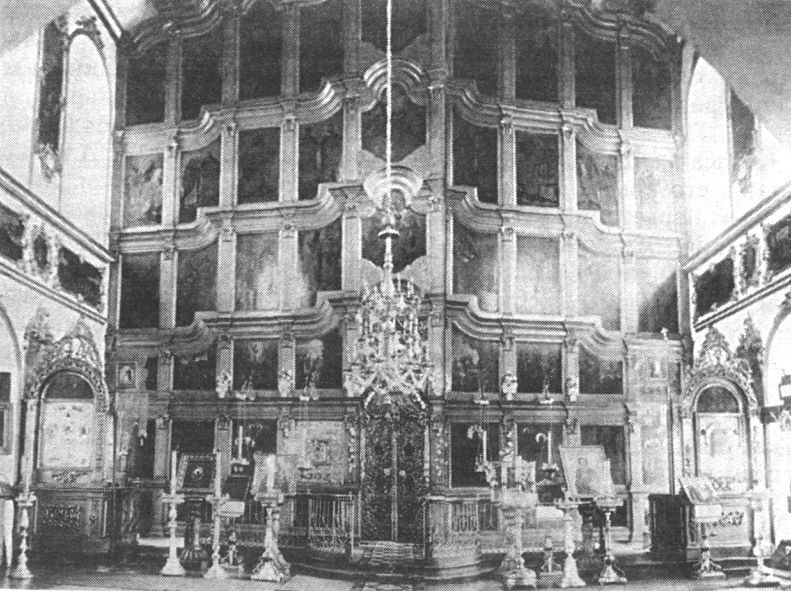

Зданием каменная с таковой же колокольнею, крепка. Престолов в ней четыре: главный во имя Донской Божией матери, в приделах церкви на правой стороне во имя святителя Стефана Пермского, на левой – во имя священомученника Федора Стратилата и вверху над церковью – во имя прп Сергия Радонежского и чудотворца. Утварью достаточна.

Причта по штату 1885 г. положено священник и псаломщик. Домов собственных у священно-церковнослужителей нет, а живут они в церковных каменных 2-х этажных домах. На содержание священноцерковнослужителей жалования не положено, а довольствуются они добровольными даяниями от прихожан и сверх того пользуются % с капиталов пожертвованных различными лицами на вечное поминовение их с родными.

Земли при сей церкви усадебной 840 кв сажень, пахотной и сенокосной нет.

Здания при сей церкви – каменный 2-х этажный дом с 1-ым этажным таким же флигелем, построенный на прикладную церковную сумму, на земле принадлежащей церкви. Флигель отдается в наем от 98-108 р. в год. Полученные деньги поступают в пользование церкви.

Ближайшие церкви : Александро-Невский и Спасский соборы и Успенский монастырь.

Опись церковному имуществу составлена в 1867 г. ЦМК с 1786 г., кроме 1780, 1785 и 1808 г.г. Исповедные росписи с 1785 г., кроме 1790 г., 1792 г.г., хранятся в целости.

http://urzhum-uezd.ortox.ru

Донская (Стефановская) церковь, каменная, построена в 1763 г.; причта по штату положено: священнк и псаломщик; квартиры для причта казенные; земли: усад. 840 саж.; причт пользуется процентами с причтового капитала 4640 руб. 50 коп.; прихожан правосл. рус. 416 м.п., 474 ж.п.; приход состоит из одних городских жителей.

Первая церковь построена деревянная, по благословению преосвященного Алексия, архиепископа Вятского, в 1721 г. во имя Св. Стефана, епископа Великопермского. Указом Вятской духовной консистории от 27 мая 1746 г. разрешено построить, вместо пришедшей в ветхость Стефановской деревянной церкви, каменную церковь во имя иконы Пресвятой Богоматери Донской с приделом в честь Св. Стефана Великопермского. В 1752 г. 20 июля деревянная Стефановская церковь сгорела.

Указом Вятской духовной консистории от 30 сентября 1753 г. за № 124 позволено освятить построенный в каменной церкви придел в честь Св. Стефана . Главный холодный храм во имя Божией Матери в честь Донской иконы Ее окончен строением в 1763 г. и 5 октября освящен. В следующем году, по благословению преосвященного епископа Вятского Варфоломея в трапезе (теплой церкви) устроены два придела, вместо бывшего одного Стефановского, каковые и освящены по указу Вятской духовной консистории от 26 октября 1764 г. за № 1530, правый во имя Св. Стефана Великопермского — 5 ноября, а левый во имя Св. Великомученика Феодора Стратилата – 9 ноября.

В 1770 г. дан указ Вятской духовной консистории от 12 мая за № 457 о строении, при Донской церкви, каменной церкви между приделами Стефановским и Феодора Стратилата, сверху на трапезе каменного придела во имя Преподобного Сергия Радонежского. Этот придел разрешено освятить 23 сентября 1772 г. указом Вятской духовной консистории от 18 сентября того года за № 1490.

В 1844–1845 г.г. по недостаточной вместительности, теплый храм и верхний придел были расширены: к колокольне с западной стороны сделана пристройка длиной 7 аршин, а место под колокольней, занятое папертью, сторожевской комнатой и лестницей в верхнюю церковь, присоединено к храму, как в нижнем, так и в верхнем этаже, а паперть, сторожевская и лестница устроены в пристройке.

В.И. Шабалин. «Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание», Вятка, 1912 г. Источники: Дела архива Вятской духовной консистории: 85/1774, 69/1795, 68/1805, 58/1824, 571/1825, 706–867/1837, 1474/1842, 748/1844. Метрические книги с 1749 г.