Кононово, Воютино, Дмитриевы горы

«В середине августа 1380 г. св. Дмитрий Донской вышел из Москвы в поход на Мамая. Путь его пролегал через современный Меленковский уезд Владимирской губернии. Недалеко от Оки «конница» его сделала остановку. Близ стана русское войско «воевало» с татарским, вышедшим навстречу. Разбив татар, войско прошло немного вверх по Оке и, дойдя до «гор», отправилось левым берегом Оки, на Куликово поле. Впоследствии на месте остановки конницы было основано село Кононово, на месте «войны» — с. Воютино. Здесь на холме в земле находят массу костей. А на горах село получило в честь св. Димитрия название «Дмитриевы Горы». Воютино существовало до 1627/30 гг., Дмитриевы горы упоминаются в 1627/30 гг., Кононове существовало до 1592-4 г.».

Записано в Муроме от кононовского крестьянина Анатолия 60 лет 15 марта 1992 г.

По материалам сайта Муромского музея http://www.museum.murom.ru/wwwmus/history/e/3.htm по состоянию на октябрь 2005

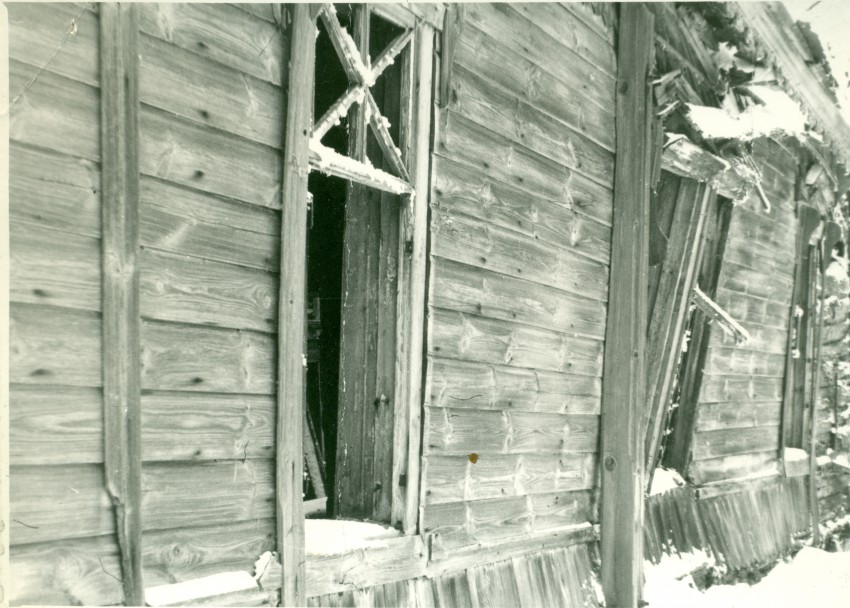

В 1990-е гг. церковь реставрировалась (научный руководитель Анисимов В.М.) за счет государственного бюджетного финансирования как памятник архитектуры. Сруб разобран и перекатан заново с заменой повреждений и вычинкой материала, собран на старом месте с подводкой железобетонного фундамента.

Приход в селе зарегистрирован, и церковь считается действующей, однако на самом деле реставрационные работы с госбюджетным финансированием не закончены – в срубах не прорезаны окна и дверные проёмы, не устроены полы, лестницы и т.п. Немного обшита досками изнутри и приведена в порядок лишь алтарная часть храма. Иными словами здание церкви осталось совершенно непригодным к эксплуатации и выглядит макетом в натуральную величину. Прихожане приходят к ней воскресными днями и проводят молитвенные службы ну улице возле неё, так же, как это делается в других селениях возле скромных столпов-часовенок.

Ред. 2011. Интересная особенность, внутри периметра стен остались покореженные сильнейшим жаром металлоконструкции, уголки и швеллера оплыли как травинки сена, а вокруг, находясь практически вплотную к бывшему макету церкви, ни один памятник на кладбище не пострадал. Кроме того пожар обнажил огрехи казенной работы — новые бетонные фундаменты были весьма и весьма посредственного качества.

Село Воютино при реке Оке и речке Виселке находится в 18 верстах от уездного города. В писцовых книгах 1628-30 гг. значится сельцо Воютино за вдовою Настасьей Ивашевой; в сельце тогда были двор приказчиков и 12 дворов крестьянских; о церкви в этих книгах не упомянуто. В тех же книгах значится приходская деревня Толстиково, принадлежавшая помещику Всеволоцкому.

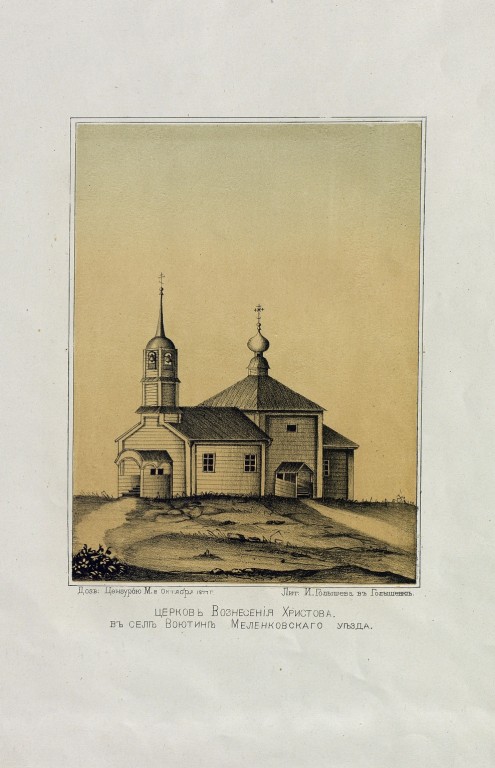

Когда построена в Воютине в первый раз церковь, с точностью не известно, но, несомненно, раньше 1676 г., так как в окладных книгах Рязанской епархии за этот год отмечено, что «в селе Воютине церковь Воскресения Христова, при той церкви двор попа Ивана, да в приходе 38 дворов и 1 двор бобыльский; деревни Толстиково и Каменица, в них 17 дворов крестьянских…»

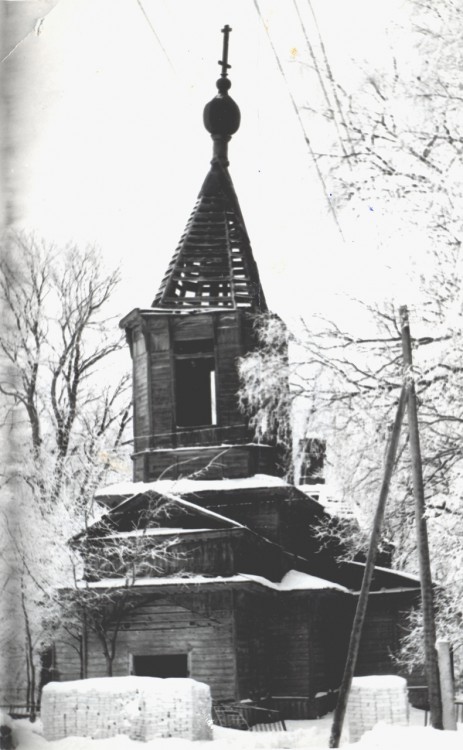

В 1716-21 гг. в Воютине был построен новый деревянный храм, по благословлению епископа Рязанского Сильвестра; строителем был священник Московского Ивановского девичьего монастыря Алексей Иванов, «построил ее по родителях своих и по всех своих родственниках». В 1765 г. церковь была перестроена вновь и освящена с благословения епископа Рязанского Палладия. Эта церковь в распространенном виде существует в Воютине в настоящее время. Деревянная колокольня в 1881 г. была построена вновь.

Престолов в церкви три: главный — во имя Воскресения Христова, в приделах: во имя Живоначальной Троицы и в честь св. муч. Параскевы. Из св. икон особо чтима прихожанами икона Божией Матери «Утоли моя печали»; в честь этой иконы в приходе установлен особый праздник — 28 июля. Обращает на себя внимание небольшой образок, вырезанный на черном камне: на нем вырезаны изображения Николая чудотворца и Божией Матери. В церковной библиотеке имеется старинный Синодик, в котором отмечено о построении храма в 1716 г.

Причт при церкви состоит из священника и псаломщика. Дома у членов причта собственные, на церковной земле. Земли при церкви усадебной 1 дес., пахотной 27 дес., сенокосной 4 дес., кроме того, неудобной земли под кустарниками, оврагами и водороинами 18 дес. План и копия с межевой книги на землю имеются. Приход состоит из села Воютина и дер. Толстикова, в коих по клировым ведомостям числится 1123 души муж. пола и 1135 жен. В селе Воютине с 1871 г. существует земская народная школа, в дер. Толстикове с 1890 г. существует церковно-приходская школа.

В. Добронравов «Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии», выпуск 4, Губ. гор. Владимир, типо-литография В.А. Паркова, 1897 г.