Восточная политика Петра I. Каспийские походы 1722–1723 гг.

С начала XVIII в. значительное место во внешней политике России начинают занимать среднеазиатское и прикаспийское направления. Интерес Петра к этим регионам был обусловлен соображениями как военно-стратегического, так и экономического порядка.

Стремительный рост промышленности, товарного производства, торговли и огромные военные расходы резко увеличили потребности страны в серебряной и золотой монете. Вместе с тем, производство благородных металлов в стране в тот период было крайне незначительным и его запасы пополнялись в основном за счет оборотов внешней торговли. Поэтому начиная с 1714 г. правительство Петра стало принимать энергичные меры к изысканию и разработке золотых и серебряных месторождений в Сибири и на Урале. Одновременно царь поставил вопрос о развитии торговых отношений со странами-производителями и экспортерами драгоценных металлов — Испанией, Индией и со среднеазиатскими ханствами — Хивой и Бухарой.

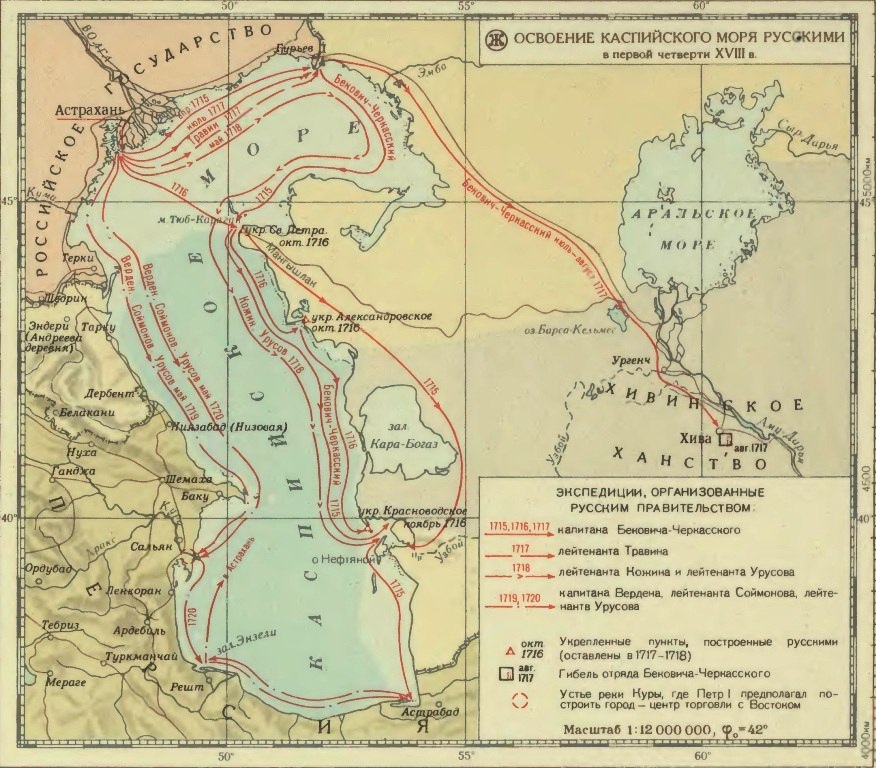

В 1716 г. в Среднюю Азию была снаряжена экспедиция во главе с князем А. Бековичем-Черкасским. Ему поручалось склонить хивинского хана в русское подданство, а бухарского — к дружбе, проверить достоверность слухов относительно золотых россыпей в нижнем течении Амударьи и, наконец, организовать «настоящее дело, дабы до Индии путь водяной сыскать».

К практическому осуществлению этого плана Черкасский приступил в сентябре 1716 г., когда каспийская флотилия вышла из Астрахани и направилась в Хиву. Однако, несмотря на дипломатический характер посольства Черкасского и его мирные цели, русская экспедиция подверглась нападению 20-тысячного хивинского войска в районе озера Айбугир. В упорном сражении, длившемся три дня, русские разгромили эти силы. Потерпев поражение в открытом бою, хан Ширгазы пошел на хитрость. Он вступил с Черкасским в мирные переговоры и пригласил русских в свои города, уговорив их разделиться на пять небольших отрядов. Отважный, но доверчивый Черкасский принял коварное предложение хана и тем самым погубил всю экспедицию. Войска Ширгазы напали на разрозненные части русских и уничтожили их. Казнен был и сам князь Черкасский.

Гибель хивинской экспедиции заставила правительство Петра внести существенные коррективы в свои среднеазиатские планы. Было решено, что главную роль в их осуществлении должна играть не Хива, а Бухара. С этой целью осенью 1718 г. к бухарскому хану был направлен посланник Ф. Беневени, который должен был заключить оборонительный договор против хивинцев, собрать данные о золотых месторождениях Средней Азии и выявить возможности развития русской торговли в тех краях.

Миссия Ф. Беневени продолжалась до 1725 г. За это время он собрал ценные сведения о хозяйстве, культуре, торговле и политической ситуации в Средней Азии. Однако призывы Беневени к активизации русской политики в Средней Азии не имели успеха в связи с началом военных действий русской армии и флота на западном побережье Каспийского моря.

Таким образом, среднеазиатская политика правительства Петра не нашла своего должного завершения. Обострение внутриполитической ситуации в Иране и экспансионистские устремления Турции в Закавказье заставили Петра обратить пристальное внимание в первую очередь на эти регионы. И тем не менее, именно русские экспедиции и посольства в 10–20-х годах XVIII в. наметили важное направление внешней политики России, которое в будущем приобретет большое значение.

Одновременно с экспедицией князя Черкасского Петр приступает к изучению вопроса о возможности налаживания торговых связей с Индией через Иран. В 1715 г. в Персию было направлено посольство А. П. Волынского, которому поручалось разведать, «каким способом в тех краях купечество российских подданных размножить и нельзя ли чрезь Персию учинить купечество в Индию». Кроме того, Волынский должен был добиться заключения русско-персидского торгового договора и учреждения русских консульств в Иране.

Персия и подвластные ей территории Северного Кавказа, Афганистана и Западного Прикаспия в большом количестве поставляли на внешний рынок шелк-сырец, хлопок, шерсть, шелковые и хлопчатобумажные ткани, драгоценные металлы и камни, пряности, фрукты и вина. Самым ценным предметом персидского экспорта являлся шелк-сырец. Петру было хорошо известно, что шелк, который производился близ берегов Каспийского моря в районах Шемахи, Гиляна и Дербента, направлялся в Западную Европу в основном через Турцию. К 20-м годам XVIII в. коммерческие компании европейских колониальных держав практически монополизировали торговлю шелком с Индией, Китаем и ближневосточными странами. Их торговые агенты, скупая шелк на рынках Персии, затем переправляли его в Европу через турецкие порты Смирну и Алеппо или порты Персидского залива. Лишь незначительная часть этого «шелкового потока» поступала в Россию через Астрахань. Поэтому неудивительно, что в инструкциях Волынскому этому вопросу отводилось особое место. На переговорах он должен был убедить шаха перенести торговлю шелком из Турции в Россию. Тем самым Петр надеялся перехватить колоссальные доходы от шелковой торговли у Османской империи и западноевропейских торговых компаний. Успешное решение данной задачи явилось бы важным шагом на пути практической реализации планов Петра по превращению России в главную транзитную артерию европейско-азиатской торговли по линии Балтийское море — Волга — Каспийское море. Техническое воплощение этого проекта стало осуществляться еще в 1703 г., когда начались работы по строительству Вышневолоцкого канала, соединившего Балтийское море с Каспийским. В 1709 г. по каналу было открыто движение.

Заключенный А. П. Волынским в 1717 г. русско-иранский торговый договор, по которому русские купцы могли закупать шелк в неограниченном количестве, однако, не мог быть использован в полном объеме ввиду обострения внутриполитического положения в Персии на рубеже 20-х годов в XVIII в.

Восточный Прикаспий интересовал правительство Петра не только с экономической, но и с военно-стратегической точки зрения. Граничащие с Россией на юге и юго-востоке Турция и Персия, вели между собой многовековую борьбу за установление своего господства в Закавказье. Ожесточенные столкновения двух ведущих держав Передней Азии прямым образом сказывались на развитии русско-турецких отношений. Вое это заставляло правящие круги России не выпускать из поля зрения состояние дел в этом регионе и, по возможности, оказывать на них свое влияние.

Воссоединение Украины с Россией и активизация русской политики на Северном Кавказе и Кубани привели к резкому обострению русско-турецких и русско-крымских отношений, которые переросли затем в затяжные и кровопролитные войны. Поэтому русские правительства во второй половине XVII в. предпринимали все меры для поддержания не только мирных, но и дружественных отношений с Персией, рассматривая ее в качестве эвентуального союзника в борьбе с экспансионистскими устремлениями Османской империи. Петр в целом придерживался данной линии, несмотря на призывы ряда политических деятелей Грузии и Армении о помощи и покровительстве в их борьбе за освобождение от власти Персии. Так, в инструкции А. П. Волынскому указывалось, что на переговорах с шахом он должен был «внушать, что турки — главный неприятель Персидскому государству и самые опасные соседи всем, и царское величество желает содержать с шахом добрую соседскую приязнь». Однако персидскому шаху Хосейну было не до конфронтации с Османской империей. Тяжелое экономическое положение страны, ослабление центральной власти привели к усилению сепаратистских устремлений крупных феодалов. Волынский доносил, что в Персии царит полное беззаконие, анархия, а власть шаха является призрачной, поскольку она «осталась в одном титуле, а не в действии».

В разных местах обширной и разноплеменной страны происходили восстания, сопровождавшиеся набегами на персидские города. Видя крайнюю слабость шахской власти, вождь афганских племен Мир-Махмуд начал наступление на внутренние районы Персии. В 1722 г., разгромив шахскую армию, он овладел столицей страны городом Исфаганом и провозгласил себя шахом. Хосейн был свергнут с престола, брошен в темницу, где вскоре был умерщвлен. Однако феодальные войны в Персии на этом не закончились. Спасшийся от афганской сабли младший сын Хосейна Тохмас-Мирза укрепился на севере страны, объявил себя законным наследников персидского престола и обратился к русскому правительству с просьбой оказать помощь в его борьбе.

Почти одновременно с этими событиями началось сепаратистское движение в западных провинциях Персии. Дагестанские феодалы во главе с Дауд-беком в 1721 г. подняли восстание и захватили город Шемаху — центр шелковой торговли и важный военно-стратегический пункт. При этом нападению подверглись русские купцы, а их склады с товарами на сумму 500 тыс. рублей были разграблены.

Султанская Турция стремилась использовать данную обстановку для осуществления своих агрессивных целей в отношении Персии. Османское правительство объявило Мир-Махмуду, что оно признает его право на шахский престол лишь при условии принятия вассальной зависимости от Турции. Великий везир заявлял русскому послу в Константинополе И. И. Неплюеву, что, поскольку Персия как магометанская страна лишилась своего законного государя, она должна в связи с этим перейти под суверенитет другого магометанского владыки — турецкого султана. Порта стремилась захватить в первую очередь закавказские владения Персии — восточную Армению, Грузию, Азербайджан и Дагестан. По сообщениям Беневени, Мир-Махмуд согласился с требованиями султана уступить Турции «провинцию Эриванскую». В Петербурге также стало известно о решении османского правительства ввести свои войска в Грузию и захватить Тбилиси.

Осенью 1721 г. А. П. Волынский, назначенный астраханским губернатором, доносил, что Дауд-бек обратился к султану принять его «под свою протекцию и прислать свои войска для охранения Шемахи». Под предлогом покровительства единоверцам Порта в начале 1722 г. приняла Дауд-бека в свое подданство на правах хана Дагестана и Ширвана и обещала оказать военную помощь в борьбе с персами и русскими.

Экспансионистские устремления Османской империи, стремившейся дипломатическими и военными средствами утвердить свое господство в Восточном Закавказье и Прикаспии, вызвали серьезную тревогу у Петра. Русская внешнеполитическая линия по отношению к Передней Азии предусматривала сохранение государственной целостности Персии как необходимого противовеса Турции. Нарушение же политического равновесия в регионе в пользу Османской империи резко ухудшило бы общую стратегическую ситуацию для России на ее юго-восточных рубежах.

Действительно, выход османов к берегам Каспия означал бы появление нового военно-политического фронта, что создало бы для России дополнительные трудности в организации оборони. В случае военного конфликта под угрозой турецкой агрессии оказалась бы Астрахань, Нижнее Поволжье и Урал с его металлургической и военной промышленностью. Кроме того, Турция несомненно упрочила бы свои позиции на Северном Кавказе, в Средней Азии и наглухо закрыла бы все пути русской торговле со странами Востока.

Такая перспектива развития событий не могла не вызвать решительных действий со стороны правительства России. В инструкции русскому послу в Персии С. Аврамову Петр указывал, что «турки не оставят всей Персией завладеть, что нам противно, и не желаем не только им, но и себе оною владеть». Однако политическая ситуация, продолжал Петр, вынуждает русское правительство ввести свои войска в западные районы Персии. При этом он подчеркивал, что «мы только по морю лежащие земли отберем, ибо турок тут допустить не можем».

Таким образом, действия России были направлены не против державы Сефевидов, а имели отчетливую антитурецкую окраску и осуществлялись по просьбе законного персидского шаха Тохмас-Мирзы. Накануне похода Петр заверил его, что русские войска «очистят» Персию от «всех неприятелей и утвердят постоянное владение персидское».

18 июля 1722 г. русская армия во главе с Петром отплыла из Астрахани к югу вдоль западного побережья Каспийского моря. Высадившись в районе устья Терека, русские войска наголову разбили войска турецкого вассала султана Махмуда, а затем без боя заняли город Дербент. Однако вследствие гибели в бурю судов с провиантом и артиллерией наступление пришлось приостановить. Оставив гарнизон в Дербенте и в основанной на реке Сулак крепости Святой Крест, Петр с основными силами русской армии возвратился в Астрахань.

Успешные военные действия России на Каспии привели к резкому обострению русско-турецких отношений. Подстрекаемое Англией, османское правительство угрожало России войной, если царь не отведет свои войска за Терек. Одновременно Порта активизировала военные действия в Закавказье. Весной 1723 г. турецкая армия вторглась в Восточную Грузию, овладела Тбилиси и направилась в Азербайджан с целью захвата Гянджи, Шемахи и Баку. На помощь туркам выступил из Шемахи Дауд-бек, который вступил в переговоры с бакинским султаном Магомет-Хусейном о сдаче ему города. В этой сложной обстановке правительство Петра проявило исключительную твердость и настойчивость в проведении своей политической линии. Османскому правительству было заявлено, что уничтожения Персии и утверждения Турции на берегах Каспийского моря Россия не допустит. Весной 1723 г. Петр приказал армии и Балтийскому флоту готовиться к войне с Турцией, а войскам на Каспии немедленно продолжить боевые операции.

В начале лета 1723 г. Каспийская флотилия под командованием генерала М. А. Матюшкина выступила в поход. 28 июля после четырехдневной бомбардировки гарнизон крепости Баку капитулировал.

Успехи русского оружия на берегах Каспия были закреплены русско-персидским договором, подписанным в Петербурге 12 сентября 1723 г. Согласно договору, Персия уступила России все западное и южное побережье Каспийского моря с городами Дербент, Баку, Ленкорань и Решт. Статья пятая договора устанавливала оборонительный союз двух стран против Турции, а также предусматривала оказание Россией Персии военной помощи «против бунтовщиков его шахового величества».

Заключение русско-персидского договора, а также ожесточенное сопротивление народов Закавказья, оказанное ими османским захватчикам, заставило правительство Порты пойти на нормализацию отношений с Россией. 12 июня 1724 г. в Константинополе был подписан русско-турецкий договор, согласно которому Турция признала территориальные приобретения, полученные Россией по Петербургскому трактату. Однако взамен русское правительство вынуждено было пойти на существенные уступки, признав за Турцией почти вое Восточное Закавказье. Эта уступка была временной и, несмотря на заключение Константинопольского договора, русское правительство по-прежнему оказывало помощь и покровительство народам Грузии и Армении.

Таким образом, военно-политические задачи, сформулированные в начале 20-х годов по отношению к Каспийскому региону, были решены в ходе кампании 1722–1723 гг., а их итоги закреплены в международно-правовом отношении. Утверждение России на западном и южном побережье Каспийского моря сорвало планы османских захватчиков прорваться к Каспию и во многом содействовало сохранению независимости Персидского государства[17]. Продвижение южной границы на юг до Кавказских гор упрочило позиции России между Черным и Каспийским морями, что затруднило Крымскому ханству направлять мусульманские народы Кабарды, Дагестана и Кубани против России.

Намного сложнее оказалось выполнить задачи экономического порядка. Боевые действия в Каспийском регионе, а также продолжавшаяся феодальная война в Персии не только нанесли серьезный удар по планам Петра переключить всю шелковую торговлю Персии с Леванта на Волжско-Каспийский путь, но и привели к резкому сокращению товарооборота в русско-персидской торговле. По этим же причинам оказалась неосуществимой и задача налаживания через Персию экономических связей России с Индией.

Бобылев В.С. Внешняя политика России эпохи Петра I. — Глава IV. Восточная политика Петра I. Каспийские походы 1722–1723 гг.