Имеет старинную ограду и придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы и святого пророка Илии. Храм действующий.

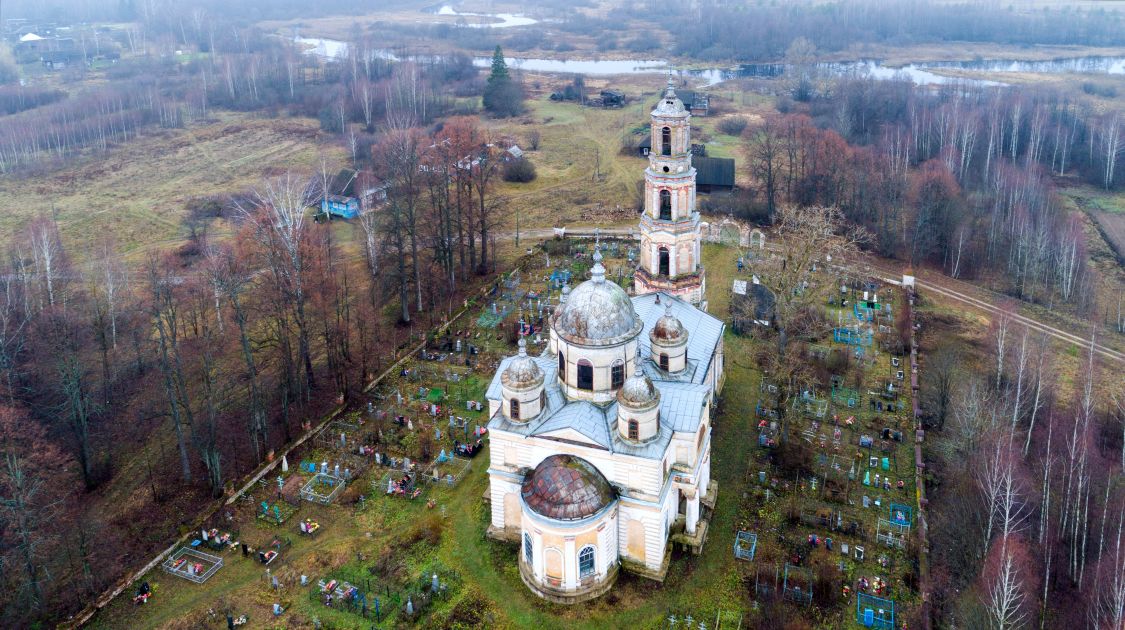

СТАРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ (СТАРО-ВОСКРЕСЕНСКОЕ). ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.

Расположена в юго-западной части села, на возвышенном правом берегу р. Добрица, в окружении деревьев, посреди кладбища, обнесенного оградой сер. 19 в. Возведена в 1823 г. К северо-западу от церкви стоит небольшая часовня-столп нач. 20 в. Ранее за оградой находилась деревянная часовня, разрушенная в 1938 г. Кирпичные стены оштукатурены и окрашены в два цвета. Кирпичная ограда и часовня побелены. Один из лучших храмов в стиле позднего классицизма на востоке области; отличается хорошими пропорциями и выразительным пластическим декором. Особую ценность представляет сохранившееся внутреннее убранство. Монументальный двухъярусный четверик увенчан мощным пятиглавием, купола которого подняты на крупные цилиндрические световые барабаны. Ризалиты в центре боковых сторон, на уровне второго яруса образуют своеобразные эркеры, опирающиеся на массивные четырехколонные портики несколько огрубленных пропорций. Равные по высоте пониженные объемы полуциркульной апсиды и обширной трапезной, имеющей одну ширину с четвериком, формируют симметричную, вытянутую по продольной оси композицию. Примыкающая с запада высокая стройная колокольня своеобразна по типу: она состоит из высоких восьмериков, причем между всеми ярусами расположены промежуточные полуярусы (между вторым и третьим ярусами полуярус невысокий, подобный развитому аттику). Декор фасадов способствует выявлению доминирующих объемов сооружения — колокольни и храмового четверика. Стены последнего обработаны подчеркнутым побелкой ленточным рустом и противопоставлены гладким поверхностям ризалитов и барабанов. В колокольне основные грани высоких ярусов украшены портиками из двух трехчетвертных тосканских колонн, фланкирующих арки звона. Они чередуются с ложными окнами на диагональных гранях (также с арочными завершениями). Нижний полуярус, соответствующий уровню второго света четверика, отделан рустом и имеет такие же прямоугольные окна; верхний отмечен круглыми проемами. На фасадах трапезной и апсиды, завершенных широким полным антаблементом, в простенках между арочными окнами равномерно расставлены пилястры (на углах сдвоенные).

Центральная и угловые ячейки внутреннего пространства четырехстолпного четверика перекрыты куполами на парусах, в остальных — сомкнутые и лотковые своды; в апсиде — конха. Трапезная также четырехстолпная. Арки, перекинутые от крещатых столбов к стенам, делят ее на 9 компартиментов, из которых центральные перекрыты крестовыми, а боковые — слабо выраженными полулотковыми сводами с распалубками над окнами. На западной стене храма, справа от прохода в трапезную, сохранилась надпись: «Сей храм возвобновлен живописью в 1913 году на средства прихожан в память 300-летнего царствования Дома Романовых… ктитором церковным Григорием Андреевым Васильевым мастер Федор Рукавишников». Утрачены фрагменты и целые композиции в куполе и барабане, на восточной и западной стенах. Уцелевшая масляная роспись — типичный пример провинциальной живописи в духе позднего академизма. Ей присущи разреженное расположение композиций и блеклый колорит с преобладанием серо-зеленого и разбеленных красного и желтого тонов.

В куполе изображена «Новозаветная Троица», в простенках барабана — архангелы, на парусах — евангелисты. На стенах евангельские композиции и изображения святых написаны в два яруса. Редкой особенностью росписи является расположение композиций на восточной стене: «Сошествие во ад» над аркой и по две сцены на боковых простенках. На западных столбах в верхней части изображены святые и сцены из Нового Завета и по одной композиции внизу. Восточные столбы расписаны под мрамор, арки украшены орнаментом-плетенкой. В своде апсиды — «Тайная вечеря».

Главный одноярусный иконостас, выполненный в 1-й трети 19 в., — интересное произведение в стиле классицизма. Иконы на арке и царских вратах, а также «Троица», «Сошествие во ад», «Вознесение» и изображения ангелов (тромплеи) относятся к 1-й трети 19 в., остальные иконы — 2-й пол. 19 и сер. 20 в. Сложная в плане композиция иконостаса обусловлена его расположением. Выступы, огибающие восточные столбы, несут триумфальную арку, на вогнутой поверхности которой помещены крупные миндалевидные медальоны. В завершении над аркой — Голгофа и икона «Воскресение» 20 в. (первоначальное»Распятие»утрачено). По сторонам арки, на фоне столбов поставлены четыре овальные иконы в изящных резных картушах на постаментах. В боковых частях иконостаса колонки с резными капителями, между которыми помещены два чина икон, поддерживают антаблемент с сильно вынесенным карнизом. Пластичные элементы резьбы — драпировки в филенках, ромбовидные розетки на постаментах колонок, растительный орнамент на фризе, венки, окаймляющие иконы, царские врата (сохранились в верхней части) с маленькими корзинками — придают нарядный вид всему сооружению. Киот у юго-западного столба и паникадило одновременны иконостасу. Фон — серый, детали позолочены, колонки расписаны под черный мрамор. Два одноярусных придельных иконостаса в трапезной — характерные произведения сер. 19 в.; иконы 19-20 вв., композиция иконостасов выполнена в духе классицизма, крупная резьба — псевдобарочная. Узкие колонки, увитые гирляндами, разделяют иконы трех чинов. Интересны резные вазоны, заполненные пышной растительностью, в филенках цокольной части. Три киота в трапезной (сер. 19 в.) созданы в одном стиле с иконостасами, один, у южного столба (кон. 19 в.), — в русском стиле.

Ограда — интересный пример сооружений данного типа периода эклектики, выдержанный в классицистических формах. На высоком цоколе установлены столбики, соединенные металлической решеткой. Углы подчеркнуты квадратными башенками, увенчанными четырехскатными пирамидальными кровлями со шпилями. На каждой из двух внешних граней башни — прямоугольная ниша с пилястрами по бокам и арочным архивольтом. В западном отрезке ограды, напротив колокольни находятся трехчастные ворота с крупным центральным проездом (сохранилась решетка) и уменьшенными проемами калиток. Проезд фланкирован широкими столбами, украшенными нишами и завершенными полукруглыми аттиками. Между ними переброшена изящная дугообразная перемычка с главкой на кубическом основании. Устои калиток декорированы вертикальными филенками.

Часовня-столп — редкий сохранившийся в районе пример архитектуры малых форм. Выдержана в неорусском стиле. Небольшое квадратное в плане сооружение украшено скромным пластичным декором. Завершается двухступенчатым карнизом с треугольными фронтончиками — кокошниками с каждой стороны. В точке пересечения коньков кровли установлен деревянный крест. В западной стене — прямоугольная ниша для иконы.

Беляев, 1863, с. 216-217; ИАК, 1909. Вып. 31, с. 292; Церкви Костромской епархии, 1909, с. 228. Краткие статистические сведения.., 1911, с. 242-243. Из книги «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. Часть 2», М., Наука, 2000, с. 660-663

По данным на 1 октября 1933 г. в селе 1 церковь,

относилась к тихоновской (староцерковнической) ориентации (ГАИО. Ф. Р-2953. Оп.

1. Д. 1. Л.

84)