В селе Воробьево о возведении церкви задумались только в конце XIX века. Необходимость строительства церкви можно объяснить двумя причинами. Во-первых, село находилось далеко от приходской церкви, дороги были плохие. Во-вторых, количество населения постоянно росло. Например, к 1913 году в селе по клировым ведомостям 1913-1917 годов насчитывалось 64 двора. Это было самое крупное село в Карапчанском Николаевском приходе. Душ мужского пола было 217, женского – 188.

Сооружение и открытие новых церквей в отдаленных северных районах епархии было делом чрезвычайно сложным. Связано это было с недостаточным количеством священнослужителей, а также с отсутствием дорог, а отсюда и доставкой необходимой церковной утвари и другими не менее важными причинами. Поэтому, когда жители деревни Воробьево стали ходатайствовать о строительстве церкви, иркутский архиепископ Парфений разрешил возвести только часовню. Было рекомендовано строить часовню «по форме церкви с той именно целью, чтобы можно было совершать в таковом доме священнодействие на походных антиминсах». Но по окончании строительства решено было освятить здание по чину церкви и приписать ее к приходу Николаевской церкви с. Карапчанка. Освящение состоялось 17 января 1865 года. Существует народное предание, объясняющее довольно редкое посвящение церкви памяти Чудотворца Григория, связывающее это с «помощью сего святителя во время какого-то древнего потопа в Ершовской деревне», поблизости от д. Воробьева.

Святитель Григорий Неокесарийский (память 17 ноября по старому стилю) родился в г. Неокесарии (север Малой Азии). В юности он учился в Александрии у знаменитого учителя, пресвитера Оригена. Вернувшись в Неокесарию, Григорий удалился в пустыню, где в посте и молитве стяжал высокое духовное совершенство и дары прозорливости и пророчества. Епископ Федим из Каппадокийского города Амасии, узнав о св. Григории, решил поставить его епископом в Неокесарии. Перед хиротонией святой Григорий усиленно молился, прося Бога и Божию Матерь открыть ему истинный образ поклонения Святой Троице. Во время молитвы ему явилась Пречистая Дева Мария с апостолом Иоанном Богословом, который научил святого, как достойно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Святой Григорий записал все, что открыл ему Иоанн Богослов. На этом великом Божественном Откровении было основано учение о святой Троице, впоследствии развитое отцами Церкви — Василием Великим, Григорием Богословом, Григорием Нисским. Скончался около 266-270 г.

Во время гражданской войны церкви Приилимья были разграблены. Об этом пишет В.В. Пушкарёв в работе «История земли Илимской»: «Местное население, хотя и пассивно, но всё же помогало советам и партизанам продовольствием, фуражом, порохом, свинцом, деньгами. Большие суммы на собственное содержание и вооружение партизаны получили, ограбив несколько церквей по крупным илимским сёлам».

В 1919 году здание церкви, по свидетельствам старожилов, было приспособлено под конюшню. А во время Великой Отечественной войны, когда правительством использовались все средства для достижения победы, в том числе и религия, в церкви был устроен клуб. До наших дней церковь не сохранилась. Перед затоплением её разобрали.

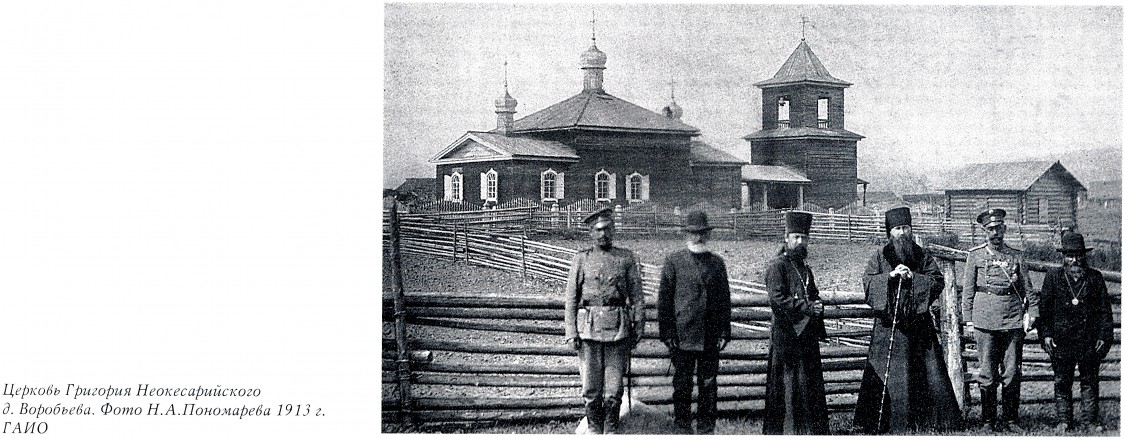

Церковь представляла собой небольшой сруб под четырехскатной кровлей с главкой на стройной шейке. С восточной и западной сторон выступали более низкие прирубы алтаря и притвора, также увенчанные главками. Ярусная четвериковая колокольня, завершённая четырёхскатным колпаком, соединялась с церковью крытым переходом. Килевидный верх наличников напоминал о мотивах древнерусской архитектуры. Выделяют несколько типов церквей: крестово-купольные, шатровые, ярусные, церкви-ротонды, храмы-«корабли». Церковь села Воробьево – храм-«корабль». Такие церкви имеют кубическую форму, соединены с колокольней прямоугольным зданием, внешне напоминают корабль.

Церкви уже давно нет и само село Воробьёво затоплено водами Усть-Илимского водохранилища.

http://letopisi.org/index.php/Церковь_села_Воробьёво