Церковь святой живоначальной Троицы находилась на Васильевском острове, в Галерной гавани. Слобода, называвшаяся Галерной гаванью (между Большим и Малым проспектом и островом), начала заселяться в 1721 — 1722 гг. галерными офицерами и служителями. В 1721 г. в ответ на просьбу чинов и офицеров галерного флота последовало разрешение Петра I соорудить полотняную церковь, «чтобы ее можно было брать с собою в плавание и переносить с места на место».

Она была изготовлена в Москве и перевезена в строящийся Петербург. В 1722 г. походная церковь получила имя святой живоначальной Троицы. Почти три года она находилась у Калинкина моста, затем ее перенесли на Васильевский остров, к Галерной гавани. Здесь полотняная церковь просуществовала около восьми лет, до 1733 г. Тогда вместо нее возвели отдельный деревянный флигель, в котором поместили все церковное имущество.

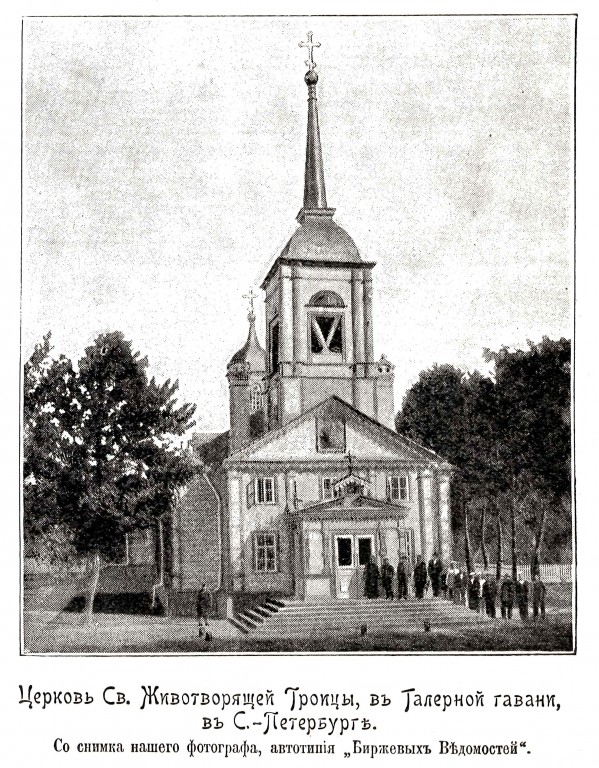

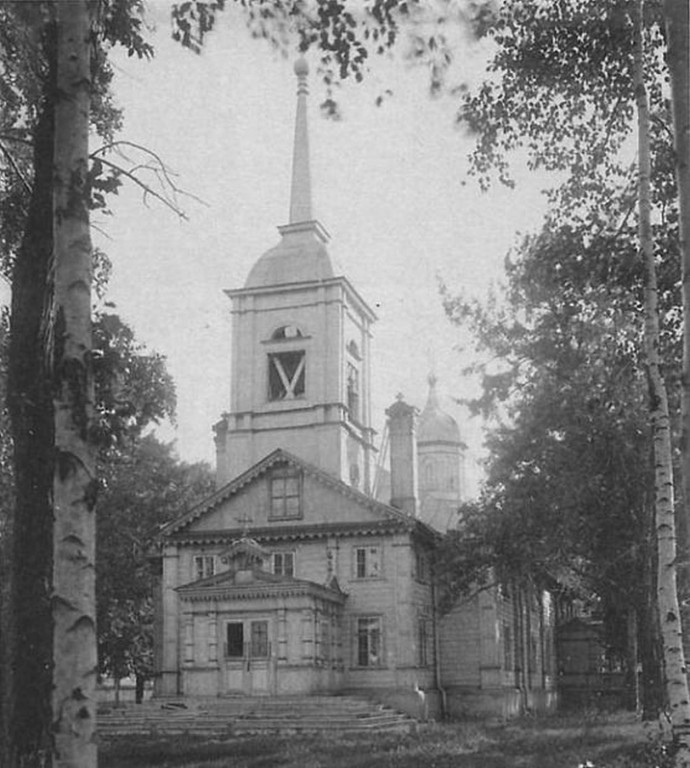

Деревянную церковь, автором которой был архитектор Я. Перрен, построили по указу Екатерины II в ноябре 1792 г. Первоначально в церкви был один престол. Строение представляло собой простой продолговатый обшитый тесом деревянный дом, с западной стороны которого возвышалась одноярусная колокольня. В 1886 г. с южной стороны пристроили придел во имя Трех Святителей и святого Николая. Иконостас в церкви был деревянный, золоченый. В 1887 — 1888 гг. по указанию императора Александра III произвели ремонт. Храм должен был сохраняться как памятник старины и царская святыня.

Слобода, называвшаяся Галерной Гаванью, начала заселяться в 1721-1722 гг. галерными офицерами и служителями. В 1721 г. в ответ на просьбу чинов и офицеров галерного флота последовало разрешение Петра I соорудить полотняную церковь, «чтобы ее можно было брать с собою в плавание и переносить с места на место». Она была изготовлена в Москве и привезена в строящийся Петербург.

В 1722 г. походная церковь получила имя Святой Живоначальной Троицы. Почти три года она находилась у Калинкина моста, затем в феврале 1725 г. ее перенесли на Васильевский остров, к Галерной Гавани. Здесь полотняная церковь просуществовала около восьми лет, до 1733 г.

Тогда вместо нее возвели отдельный деревянный двухэтажный флигель, в который поместили все церковное имущество. В 1792 г. обветшавший храм по указу Екатерины II был капитально перестроен по проекту архитектора Якова Перрена и освящен в начале декабря 1792 года. Строение представляло собой простой продолговатый, обшитый тесом деревянный дом, с западной стороны которого возвышалась одноярусная колокольня. Троицкую церковь часто посещал граф А. В. Суворов. В память об этом его внук передал храму сопровождавший А. В. Суворова в походах образ Христа Спасителя, который с тех пор считался одной из драгоценнейших святынь церкви. В 1808 г. Троицкая церковь была передана из Морского ведомства в Епархиальное, но в 1826 г. перешла обратно в Морское. В церкви также находился образ Сергия Радонежского, переданный из домовой церкви Петра I. Многие годы церковь была однопрестольной. Иконостас в церкви был деревянный, золоченый.

В 1886-1887 гг. при церкви по проекту А. К. Павловского и А. И. Поликарпова был построен дом приюта для бедных (дом № 9). Тогда же у южной стены храма под хорами был построен и освящён второй придел во имя Трёх Святителей и Святителя и Чудотворца Николая. В 1887-1888 гг. по указанию императора Александра III произвели ремонт храма. Он должен был сохраняться как памятник старины и царская святыня. Воздушность силуэта, пропорциональность форм придавали особенную уютность зданию, окруженному березками. Церковь замыкала перспективу Среднегаванского пр. (ныне Средний пр.) на пересечении с Наличной улицей.

В октябре 1927 г. церковь во имя Святой Живоначальной Троицы закрыли, а в 1932 г. снесли.

По материалам Петербург и окрестности

Церковь основана в царствование императора Петра I в 1721 г. и пережила за свое время существования три периода. Первоначально она, в течении 10 лет, помещалась в палатке и служила военно-походною церковью (1722-1732). Затем перенесена была из палатки в казенный корпус, в деревянные светлицы, где и была 60 лет в качестве домовой военной церкви. Далее в 1792 г., построена была деревянная церковь, которая по освящении ее в декабре месяце, была открыта для всех молящихся. По своему внешнему устройству Троицкий храм имел вид невысокого, продолговатого 4-х угольника, с примыкающей к нему одноярусной колокольней. Над алтарем и средней частью храма возвышались два небольших купола. С 1879 г. храм был обнесен железной оградой, которыя стояла на каменном фундаменте.

По своему внутреннему устройству церковь разделялась на три части: алтарь, среднюю часть и притвор. В алтаре по бокам имелось две комнатки: одна для ризницы, а другая пономарская. В средней части храма (справа от входа в церковь) имелся небольшой придел во имя Святителей Николая Чудотворца, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Наверху были устроены хоры, вход на которые вел из притвора. Церковь вмещала 900 человек. Из икон особого внимания заслуживали следующие древние иконы: икона Святой Троицы, в серебряной вызолоченной ризе, с 6-ю венцами, украшенная жемчугом и камнями; икона Тихвинской Божией Матери, в серебряной вызолоченной ризе, украшенная жемчугом; икона преподобного Сергия Радонежского Чудотворца в серебряной вызолоченной ризе, но без жемчуга. По всей вероятности, эти три иконы перешли в деревянную церковь через прежнюю домовую, из первоначальной полотняной, бывшей при Петре I, Троицкой церкви, а в нее (по преданию) принесены были из домовой церкви самого государя императора Петра I. По достоинству художественного письма обращали на себя внимание три образа Спасителя: помещенный на горнем месте, большого размера (3 арш. Х 2, 5 арш) ; образ Спасителя, пожертвованный в церковь А. А. Суворовым-Рымникским 19 мая 1866 года; образ Спасителя, несущего на себе крест на Голгофу. Из древних напрестольных священных предметов храма достойны внимания: серебряный вызолоченный крест, весом 1 фунт. 71,5 зол., на оборотной стороне его внизу была надпись: «Сей крест построен в церковь Живоначальной Троицы галерного флота при священнике Иоанне Козьмине и при майоре Иоанне Терентьевиче Пасынкове в 1727 году, марта во 2-й день»; такого же достоинства крест напрестольный 1767 г.; Святое Евангелие — печати 1749 г.

Церковь со времени первоначального основания в 1721 году, в течение почти 90 лет, непрерывно состояла в ведении Государственного Адмиралтейств-Коллегии, с 1808 года по 1826 год была в ведении Санкт-Петербургской Духовной консистории (Епархиальное ведомство), а с этого (1826) года времени и до 1917 г. Троицкая церковь состояла в военно-морском ведомстве, находилась в ведении и управлении Протопресвитера военного и морского духлвенства. Приход при церкви отличался большой пестротою всякого сословия: в нем значительное число военных (в том числе и потомки прежних моряков), частью вновь поселившихся, не менее значительное число служащих или служивших в различных учреждениях чиновников, были так же купцы, мещане, рабочие и крестьяне. По штату при церкви были положены: настоятель-протоиерей, священник, диакон и два псаломщика. Все они получали жалование от Морского министерства. Причт помещался в церковном доме, устроенном на средства Морского министерства, и размещался на углу Малого проспекта и Наличной улицы в доме №15. При церкви существовало «Общество вспоможения бедным в приходе Троицкой церкви», которое было открыто 18 ноября 1879 г. В каменном трехэтажном здании, принадлежавшем Обществу, располагались: церковно-приходская школа и сиротский приют. К Троицкой церкви была приписана санкт-петербургская гаванская во имя Милующей Божией Матери церковь (Большой пр. ВО, дом №100)

Г. А. Цитович Храмы Армии и Флота. Историко-статистическое описание, Типо-литография А. П. Нагорова. Пятигорск. 1913 г.

Церковь св. Живоначальной Троицы находится на Васильевском острове в Галерной гавани, которая занимает крайний западный угол острова. В начале прошлого столетия от сада князя Меньшикова к морю была сделана и обсажена в два ряда деревьями длинная аллея, на конце которой у самого взморья стоял деревянный дом с башнею, перенесенный сюда с петербургской стороны. С этой башни видны были все окрестности взморья; она же служила маяком для корабельщиков, указывая, где должно было проходить кораблям, так как водяной путь пролегал вблизи этой башни. В настоящее время на месте этой аллеи Большой проспект, а домик с башнею, развалившийся в 1729 г., стоял в гавани около нынешних казарм морских служителей морского лазарета.

Слобода, называемая Галерною гаванью, начала заселяться с 1721-1722 гг. галерными офицерами и служителями, так как здесь устроена была гавань для галерной эскадры. Церковь находится между гаванью и слободой. Построение Троицкой гаванской церкви современно основанию Галерной гавани, достроенной Петром Великим в 1722 году. В ведомости, сообщенной духовною консисториею составителю описания С.-Петербурга Богданову в 1750 году, сказано, что церковь Живоначальной Троицы в Галерной гавани деревянная, в светлицах казенных, иконостас построен в 1721 году в январе месяце, об освящении неизвестно. Сведения об освящении церкви имеются в консисторском архиве, где под № 21 1721 г. значится дело «об освящении вновь устроенной церкви морского галерного батальона». О построении иконостаса этой церкви сообщаются более подробные сведения: «майор морского галерного батальона И.М. Секерин вместе с другими офицерами устроили на пожертвованную ими сумму камчатный иконостас с надписью на нем, что сделан он по данному ими обещанию».

В консисторском деле 1724 г. под № 494 упоминается о перенесении с адмиралтейской стороны гребного флота полотняной церкви в новоустроенную церковь в Галерной гавани. В историческом описании С.-Петербурга Рубана находится известие, что в казенных светлицах церковь была устроена на время, хотели строить каменную, заготовили несколько материалу: плиты и прочего, выкопан был ров для битья свай под фундамент, предполагалось построить церковь о пяти главах. В архиве с.-петербургской консистории находится дело 1733 г. под № 1103 о строении при С.-Петербурге на Васильевском острове у Галерной гавани деревянной Троицкой церкви. Отсюда видно, что намерение построить каменную церковь не было приведено в исполнение.

Построение же церкви в том вид, в каком она находится в настоящее время, относится к 1792 году; почему был изменен план церкви — вместо каменной пятиглавой церкви построена деревянная и с одною главой — неизвестно. В церковном архиве не сохранилось также никаких сведений и документов о позднейших видоизменениях и поправках в церкви.

Архитектура церкви очень простая: снаружи это простой двухэтажный, продолговатый деревянный дом, обитый тесом, с возвышающейся на западной стороне его небольшою одноярусною колокольнею и с маленьким куполом и главою на восточной стороне. Окна идут вокруг всей церкви в два ряда, кроме западной стены, к которой пристроена паперть со сторожкою; верхние окна значительно меньше нижних. Глава и крыша покрыты зеленою краскою, а стены желтою вохрою. Внутри храма в западной его части по задней и боковым стенам устроены хоры, поддерживаемые простыми деревянными колоннами. На хорах довольно низко, хотя стоять и можно; стены увешаны, как и внизу и в передней части церкви, множеством небольших икон. Передняя часть церкви не имеет хоров, почему она просторнее и светлее.

Иконостас в церкви деревянный, вызолоченный; устроен, вероятно, не очень давно, по хорошему, хотя и простому, рисунку. Иконы в нем в один ряд. По правую сторону царских врат икона Спасителя, а по левую Божией Матери с предвечным Младенцем, очень хорошего нового письма, без риз, с серебряными вызолоченными венцами. На северных и южных дверях изображения архангелов Михаила и Гавриила; ближе к боковым стенам с правой стороны образ св. Троицы, а с левой Николая чудотворца. В алтаре престол и жертвенник — деревянные; над престолом устроен плафон с изображением Всевидящего ока и вокруг него св. ангелов, поддерживаемый шестью деревянными колоннами. Церковь вообще богата иконами, хотя между ними и очень мало замечательных по достоинству или древности письма и по богатству украшений.

По достоинству письма первое место занимает образ Спасителя, пожертвованный князем Александром Аркадьевичем Суворовым-Рымникским; он помещен в особо устроенной киоте перед солеею подле правого клироса. Замечателен в этом отношении сравнительно с другими иконами и образ Спасителя на горнем месте, писанный на полотне. Из икон с драгоценными украшениями находится только одна, именно икона св. Троицы, небольшая, в резной золоченой киоте, помещенная за правым клиросом. Украшения состоят из серебряной вызолоченной ризы, четырех больших жемчужин и множества мелкого жемчуга, окаймляющего венцы.

Что касается до архива и библиотеки, то они очень бедны. Библиотека состоит почти только из одних необходимых богослужебных книг. В архиве хранятся полные метрические книги с 1810 г. и приходорасходные с 1809 г. От прежних лет находятся только брачные записи, и то с 1804 года. Помещением церковного архива на хорах объясняется то, как эти документы и сохранились во время большого наводнения 1824 г.

Причт церкви составляют: священник, диакон и два псаломщика. Старостой церкви состоит купец 2-й гильдии Василий Дмитриевич Селецкий. Содержание причт получает от доходов церковных и казенного жалованья. Причт помещается близ церкви в двухэтажном деревянном доме, недавно построенном на церковные суммы; на постройку его пошло до 25 000 рублей.

Церковь находится в ведении главного священника армии и флота. Приход Троицкой церкви составляют жители Галерной гавани. Зерно его — старые домовладельцы, это потомки чинов морского галерного батальона; к ним постепенно примыкали мелкие чиновники. В бедных домах гаванских чиновников в настоящее время живут осиротелые семьи среднего класса и большинство мещан, матросов и чернорабочих — поденщиков и поденщиц на заводах и фабриках в Чекушах. Здесь же у добрых людей находят себе пристанище множество детей бесприютных и безродных.

Крайняя бедность прихода вызвала на помощь усиленную благотворительность. В приходе находится женская патриотическая школа, воспитанницы которой поют по праздникам в гаванской церкви, и школа с небольшим приютом для безродных детей, находящаяся под деятельным покровительством г. Чертковой. Множество бедных и больных в этой окраине города послужило побуждением к устроению близ гавани «Покровской общины сестер милосердия».

«Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии» Выпуск 5, Санкт-Петербург, 1876 г. Напечатано в типографии Департамента Уделов (Литейный проспект д. № 39).