Краснокирпичная церковь с белёными деталями выстроена в 1903 г. предположительно арх. С.И.Жаровым по проекту Л.А.Херсонского. Храм принадлежит «псевдорусскому» стилю, и имеет два придела: прп. Стефана Саввита и Рождества Иоанна Предтечи.

Действующая ныне церковь обнесена высокой, глухой кирпичной оградой.

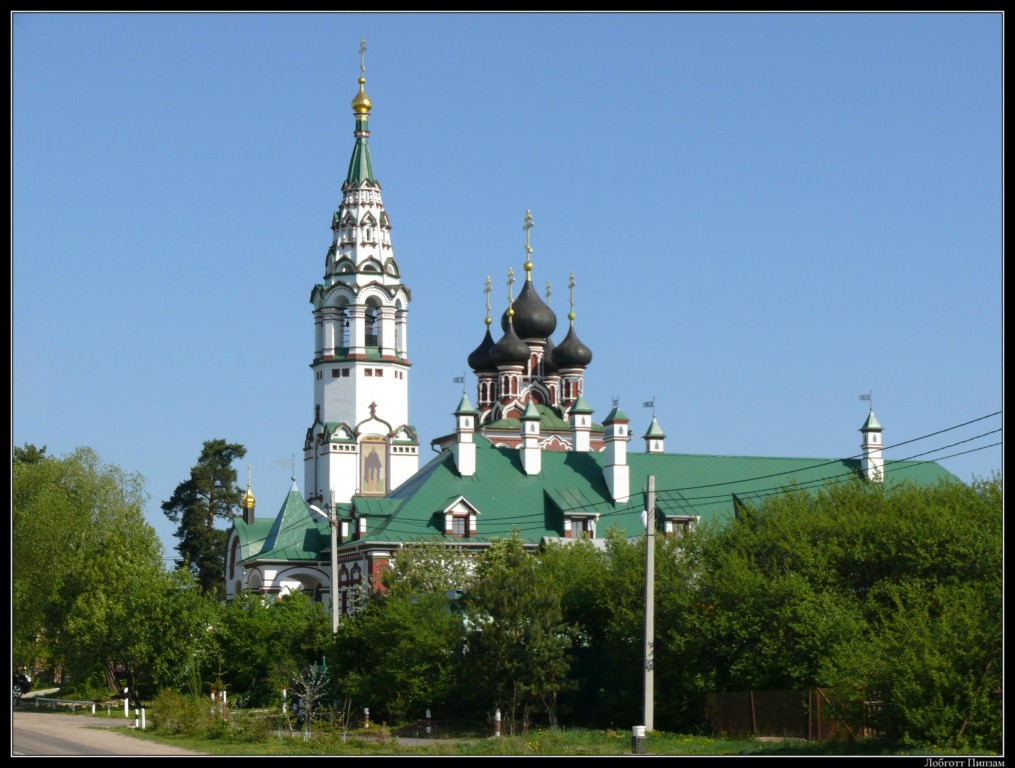

Свято-Успенский храм в селе Валищево

Строительство храма было задумано и осуществлено в основном усилиями местного жителя Ивана Сергеевича Кочетова. В царское время Валищево принадлежало государству.

Иван Сергеевич был вдовым, имел четырех сыновей. Видимо, создание этого храма стало для него основным делом жизни. Первыми и постоянными благотворителями были односельчане. На краю села за родником был даже построен небольшой заводик по обжигу кирпича для строительства храма.

Подготовительные работы начались в 1903 г., а в 1907 г. — кладочные. Архитектурно храм стилизован в «русском стиле» XVII в., имеет три престола: центральный — в честь Успения Божией Матери, и в приделах: северный — в честь великомученицы Параскевы Пятницы, южный — в честь Рождества Иоанна Крестителя. На звоннице было около десяти колоколов, самый большой весил 110 пудов.

Единственное, что Иван Сергеевич не успел запустить, — это отопление. В подвальной части храма была устроена котельная, и из нее по специальным воздуховодам должен был подаваться в храм теплый воздух. Пол был деревянным и также должен был подогреваться снизу теплым воздухом.

Великое событие — освящение храма произошло в день Рождества Пресвятой Богородицы в 1920 г., несмотря на тяжелую обстановку в стране. Первым настоятелем храма был священник Алексий, а с 1925 г. — священник Михаил Троицкий. В 1938 г. отец Михаил и сын И.С.Кочетова Сергей Иванович (тогдашний церковный староста) были арестованы и больше не вернулись. Храм подвергся поруганию: иконы с трех иконостасов жгли огромным костром, колокола сбрасывали вниз через проломанные оградки звонницы.

До 1989 г. храм использовался то как скотный двор, то как склад, то как зернохранилище и т. п. Летом 1989 г. Жителями села были предприняты первые шаги по возрождению церкви.

К сожалению, летом 1990 г. храм был захвачен представителями Русской Православной Зарубежной Церкви.

Весной 1993 г. по решению суда храм был опечатан и передан Московскому Патриархату. Оживление приходской жизни наступило осенью 1994 г. Начались регулярные богослужения, развернулись восстановительные работы, начал формироваться приход. За последнее десятилетие наружные и внутренние работы выполнены в весьма значительном объеме, здание храма близко к полному восстановлению.

К особенностям устроения храма можно отнести: воздушную систему отопления, классический центральный пятирядный тябловый иконостас, исполненный в московском стиле выпускниками иконописной школы Троице-Сергиевой Лавры, новый деревянный пол, деревянные арочные оконные рамы с двойным стеклопакетом. В южном нефе зарезервированно место под баптистерий.

На приходе действует детская воскресная школа.

Настоятель — священник Сергий Кожемяк.

Информация с сайта Московские епархиальные ведомости

Построена вместо сгоревшей в 1897 г. деревянной Успенской церкви погоста Корытня, находившегося в 2,5 верстах от Валищева. Первый проект был составлен в 1899 г. архитетктором Л.А.Херсонским, однако он не был осуществлен. Церковь начали строить на средства Ивана Сергеевича Кочетова и прихожан в 1903 г. по другому проекту, принадлежавшему С.М.Жарову. На краю села за родником был построен небольшой заводик для обжига кирпича для строительства. Главный престол был посвящен Успению Пресвятой Богородицы, северный — преподобному Стефану Саввиту (впоследствии переосвященному во имя свмц.Параскевы Пятницы), южный — Рождеству Иоанна Предтечи. Основной фронт работ был завершен к 1909 г., внутренняя отделка продолжалась до 1920 г., когда произошло Великое освящение (видимо, одно из последних в «революционной» России). В 1938 г., после ареста священника о.Михаила Троицкого и церковного старосты Сергея Ивановича Кочетова (сына храмоздателя) церковь была закрыта и разорена, уничтожены иконостасы и значительная часть настенных росписей. Поруганное здание использовалось в хозяйственных целях. В 1989 г. храм был возвращен верующим, но попал к представителям Русской Православной Зарубежной Церкви. В 1993 г. по решению суда храм был опечатан и передан Московскому Патриархату. С 1994 г. проводится научная реставрация и ремонт здания. Храм находится в составе Подольского благочиния Московской епархии.

Храм является интересным образцом сельской приходской церкви в «русском» стиле начала ХХ в. Здание сложено из кирпича размером 26х13х7 см, система перевязки кладки цепная, шов обработан валиком Объемная композиция и декоративное убранство памятника ориентированы на московскую архитектуру XVII столетия. Протяженная симметричная относительно продольной оси («кораблем») композиция церкви включает пятиглавый храм с полуциркульной апсидой, два боковых придела, притвор, шатровую колокольню и западную паперть. Четверик храма, увенчанный пятью цилиндрическими глухими барабанами, возвышается над пониженными боковыми приделами, покрытыми двускатными крышами. Полуциркульные апсиды приделов имеют, по сравнению с центральным алтарем, меньший выступ. Равный по ширине четверику притвор соединяет храм с колокольней.Стройная столпообразная композиция колокольни завершается шатром. Два нижних яруса образуют квадратное в плане основание, несущее восьмигранный столп, в верхней части которого расположен ярус «звона». К нижнему ярусу колокольни с севера и юга примыкают прямоугольные пристройки, с запада — вытянутая по оси «запад-восток» паперть. Богатый кирпичный декор восходит к образцам XVII в. Внутреннее пространство организовано пристенными пилонами, образовавшимися благодаря арочным проемам во всю ширину стен. Перекрытия сводчатые. Апсиды перекрыты конхами, четверик и приделы парусными . сводами, притвор коробовым сводом. В нижнем ярусе колокольни сомкнутыйц свод, на паперти — коробовый. В интерьере частично сохранилась фигурная, сюжетная и орнаментальная масляная живопись академического толка, отличающаяся высоким качеством исполнения. В приделах сохранились фигуры святых в простенках окон. В растительный орнамент подпружных арок и пристенных пилонов (сохранились фрагментарно) включены стилизованные изображения крестов. Из сохранившихся композиций притвора и паперти заслуживают внимание «Исцеление расслабленного». «Возвращение блудного сына», «Лепта вдовицы». Тябловые иконостасы новые, исполненные выпускниками иконописной школы Троице-Сергиевой лавры.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в с.Валищево Подольского района является объектом культурного наследия регионального значения (Постановление Правительства МО от 15.03.2002 г. № 84/9).

По материалам сайта Московские епархиальные ведомости, паспорта научного учета и книги о протоиерея Олега Пенэжко «Храмы г.Подольска и окрестностей». Владимир, 2004 г.

Кирилл Аминов 25 февраля 2015 г.