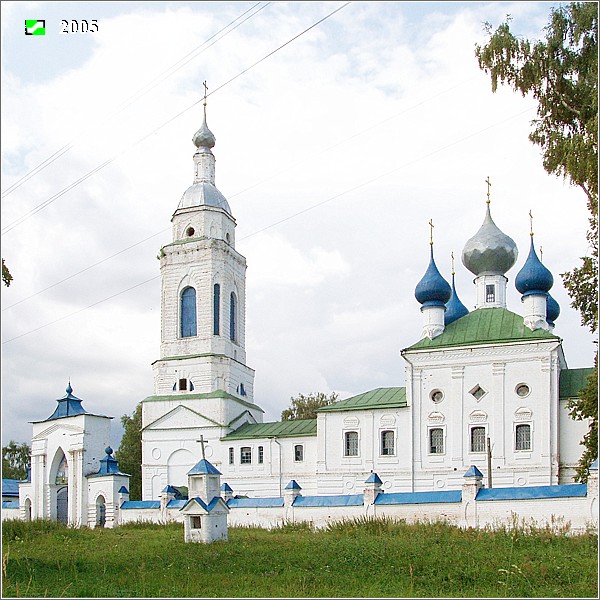

Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Усолье расположена на высоком берегу реки Уводь. Церковь окружена каменной оградой с башнями и двумя воротами, которые, вкупе с ее масшатабными объемами, образуют внушительный ансамбль в центре села.

В архитектуре церкви доминирует классицизм с элементами и стилистикой типичного суздальского посадского храма.

Церковь действующая, состояние удовлетворительное.

В с. Усолье Ковровского района в 1930-е гг. верующие исправно уплачивали ренту за землю под церковью и в ограде. Трава в ограде предназначалась как плата сторожу. Но летом 1935 г. председатель сельсовета Малинин и председатель кооператива Курочкин скосили траву для фельдшера.

20 ноября 1937 года в Ковровский горсовет с письмом обратился Комитет по охране памятников революции, искусства и культуры при ВЦИК, где предлагалось рассмотреть вопрос о взятии на местную охрану церковного здания в с. Усолье. В 1938 г. Казанская церковь была закрыта.

// Ершов А.Л. Церковь на земле Владимирской в 1930-е годы. — Владимир: Калейдоскоп, 2011. – 322 с. С. 106, 113, 115.

При двух последний иереях в 1804-1808 гг. на собранные приходскими крестьянами средства был выстроен каменный пятиглавый двухэтажный храм с высокой четырёхъярусной колокольней. Позже храм был окружен массивной каменной оградой с тремя вратами: восточными, южными — ныне действующий вход, и западными — ныне калитка на кладбище, угловыми башнями и пристроенными к ней двумя каменными домами. Строился он монахами Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Кирпич для постройки храма производился в самом селе. Освятили храм в 1808 г. с тремя престолами: преподобного Сергия Радонежского Чудотворца и во имя Святителя и Чудотворца Николая – нижний этаж (теплая церковь) и Казанской иконы Божией Матери – верхний, холодный храм. Достраивалась церковь вплоть до 1817 года. Некоторую перестройку церковь претерпела во второй половине XIX века. Перестройка коснулась второго этажа, гда была создана крытая паперть с входом через первый ярус колокольни вместо первоначального лестничного марша, ведшая прямо в трапезную холодной церкви с площадки на перекрытии паперти первого этажа.

В Описании церквей и Приходов Владимирской епархии 1896 года говорится: » Церкви принадлежали здания: часовня в деревне Объедово, деревянная усыпальница и два каменных дома, из которых в одном с 1886 года помещается церковно-приходская школа, а в другом церковный сторож. Земли при церкви: усадебной около десятины, сенокосной 4 десятины и пахатной до 35 десятин. Копии метрических книг и исповедальных росписей с 1829 г. хранятся в целостности. Опись церковнаго имущества составлена в 1885 г. — хранится.

Причта по штату положено: священик, дьякон и псаломщик. На содержание причт получается: от земли 80 руб., от сбора хлебом 116 руб. и за требоисправления до 1361 руб., а всего в год до 1557 руб. Дома причт имеет собственные на церковной земле.

Приход: село и деревни: Объедово, Назарово, Брызгалово, Абросимово, Леждени и сельцо Дудорово. Расстоянием от церкви означенные деревни находятся не далее 4 верст; препятствий к сообщению с ними никаких не имеется. Всех дворов в приход 313, душ мужского пола 1015 и женского пола 1209 душ».

Настоятели храма заботились о сохранности имущества. Церковь считалась богатой, а приход — достаточно доходным. В 1897 г. церковный причт получал годовой доход в 1557 рублей. Прихожане — крестьяне окрестных деревень усердно украшали свой храм.

Вплоть до революции 1917 года храм являлся вотчиной Покровского женского монастыря г.Суздаля. Когда в 1918 г. монастырь закрыли, часть монахинь перебрались из Суздаля в сторожку усольской церкви: это Евдокия Павловна, Мария Петровна, Матреша, что жила в домике за церковью. Из Суздаля они привезли иконы и некоторую утварь. В годы советской власти церковь работала вплоть до 1937 г. Закрытие ее было страшной трагедией для прихожан: вопли, стоны, плач стояли в округе, когда сбрасывали колокола. Их было 8. Один подголосок (маленький колокол) местным жителям удалось спрятать. Он звонит и сейчас, призывая прихожан на службу. Последним священником был Скворцов Александр, его забрали и расстреляли.

Монашки с 1937 по 1946 гг. продолжали богослужения в сторожке. Они защитили церковь от разорения и разбоя, спрятав ключи. Открыта церковь была в 1946 г. В деле ее восстановления, обновления много сделала глубоко верующая староста Анна Михайловна Белова (пос. Кирова). Долгое время старостой была Кунтикова Серафима Васильевна.

Церковный ансамбль живописно вписан в окружающий ландшафт: храм стоит на крутом берегу Уводи так, что северная стена ограды с угловыми башнями практически нависает над кромкой обрыва. Между святыми (южными) воротами и юго-западной башней встроена каменная сторожка. Колокольня и высокий куб основного храма хорошо просматриваются издалека и с самых разных сторон, чему не мешает ни ограда, ни деревья. Архитектура храма свойственная русскому классицизму начала XIX в. Удачно вписываются в архитектурный стиль храма элементы, присущие суздальскому зодчеству XVII — XVIII вв.

Существующая живопись на сводах первого этажа была заново выполнена последним представителем старой школы иконописцев Шороховых — Петром Ивановичем в середине 50-х гг. XX в. Когда и кем расписан холодный храм — неизвестнно. Конструкция иконостаса на втором этаже и живопись икон его относится к середине XIX в. (свойственна русскому классицизму, имеет много аналогий во Владимирской области). Все иконы выполнены маслом на деревянных досках в манере, свойственной художникам крупных иконописных мастерских Московской и Владимирской губернии. Наиболее старой является выносная икона Казанской Богоматери с двухсторонним изображением: с обратной стороны была ныне закрытая окладом икона Троеручницы. Хранится икона в алтаре холодного храма, выносится, когда совершается крестный ход вокруг церкви.

Интересна и икона Сергия Радонежского, относящаяся к XVIII в. На иконе Владимирской Богоматери в левом нижнем углу сохранилась не совсем ясная надпись: «Сия святая икона написана и освящена на Афоне в русском Свято-Пантелеймоновском монастыре в конце XIX в.» В храме числится 8 икон, написанных на Афоне в XIX в. Интересно паникадило в холодном Казанском храме, трехъярусное, на 36 свечей, изготовлено в середине XIX в. из латуни, с использованием методов давления, штампа, чеканки, литья. Для чистки паникадило разбирали. До электрификации храма зажигали свечи, подставляя лестницу.

Интересной частью комплекса храма являются и находящиеся в нем книги. Есть автографы дьяка московского печатного двора Андрея Васильева, монахов Троице-Сергиевой лавры, книги Великого храма. Многие находятся в плачевном состоянии.

В 60-70 гг. XX в. церковь неоднократно подвергалась ограблениям. Подпилив оконные решетки на первом этаже, грабители унесли много уникальной утвари и почти все иконы зимней церкви. Второй этаж спасли дубовые двери и крепкие замки.

С 18 марта 1974 г. храм является памятником архитектуры и градостроения регионального значения.

https://www.usolie33.ru/chram