«Мы провели лето девятьсот третьего года в ста верстах от Москвы, в некоем имении, в местности исключительной красоты, холмистой, с большим разнообразием пейзажей. Имение находилось под Малоярославцем. Полустанок железной дороги — случайно опять же Киево-Воронежской! — был последней остановкой перед Малоярославцем — для дачных только и товарных поездов: другие, тут не задерживаясь, вихрем промахивали платформу, обдав её дымом, тучей пыли и обиднейшим презрением.

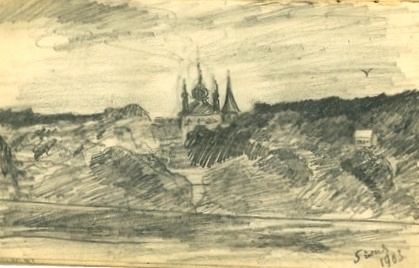

В усадьбе имения, принадлежащего одному из князей Оболенских, стояло всего-навсего три небольших деревянных холодных дачи, сдававшихся внаём. Ни барского дома, ни служб, ни крестьянских дворов, ни подобия жизни хозяев и их крестьян тут не существовало уже давно. Об имении говорило только название — неофициальное — полустанка: ’’Оболенское”. Значился же он официально — ’’Сотая верста”.

Тем не менее, усадьба существовала, существовали и дачи на ней. Мысом довольно высокого холма она входила, как корабль, на открытое пространство поймы реки, лугов и пашен, простиравшихся до самой железной дороги. Холм зарос сосняком; некогда тут был разбит хорошей планировки парк, но сосны давно вытеснили неприродную красоту старых лип, завладев сухостью почвы. По этим соснам небольшая площадь заросшего парка стала громко, не по чину, именоваться бором, даже ’’оболенским бором”, что звучало особенно ходульно и неправдоподобно былинно.

Тем не менее, даже и такой оминиатюренный бор во время бурь и сильного ветра, гуляющего по вершинам сосен, ревел и гудел большим органом, вызывая в памяти знакомый нам ровный и непрекращающийся гул рассвирепевшего моря. Тогда нам чудились разные бриги и корветы, вой и свист натянутых, как гигантские струны, канатов, скрип мачт и хлопанье вздувшихся по ветру парусов. Но и в спокойные, солнечные дни в наличии были все признаки подлинного бора: сухая, скользкая, порыжевшая игла выстилала ровным, толстым и пружинящим тюфяком землю; повсюду большие конусы муравейников, сложенных из той же чёрно-рыжей иглы; множество белок, обитавших высоко, в вершинах сосен; нас они не боялись, осыпали резким таратором ругательского цоканья и огрызками шишек и шелухой семян;

множество грибов, какие водятся в сосновых лесах.

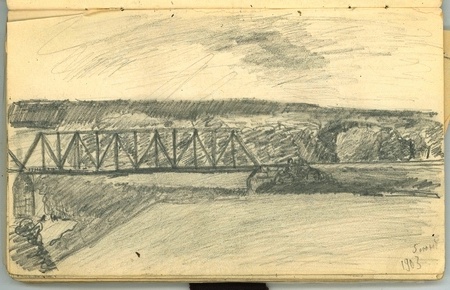

Бор этот и три дачи по его опушке, находились на довольно крутом холме, почти на его кромке. Слева вытекала и вдаль уходила не широкая, но быстрая, изумительной чистоты и прозрачности, речка странного названия — Лужа. Железная дорога пересекала её мостом ажурного плетения, на высоких кирпичных быках. За линией виднелись деревеньки, чьи-то имения, какие-то дома…

По широкому раздолью местности тут было довольно безлюдно и захолустно. Дачные поезда доставляли сюда одного-двух пассажиров, а чаще всего ни одного. Дороги от полустанка до нашей дачи я не помню; но, очевидно, это был обычный проселок, в сухое время чрезвычайно пыльный, но непролазный по грязи, в дождливые дни.

Вероятно мы проезжали через деревеньку, этого я не припоминаю. Дача же, которую мы первыми сняли, была расположена как раз насупротив моста: с нашей веранды открывался широким веером вид на всю луговину, на щётки каких-то лесов по горизонту. Солнце вставало где-то за железнодорожным мостом, а садилось за спиной, так что вся панорама перед нами была крайне разнообразна, смотря по солнцестоянию. Особенно красив был пейзаж в вечернее время, когда всё насыщалось как бы красной лессировкой. Ночью же, при луне, туман, поднимавшийся с реки и постепенно заполнявший всю низину под нашим холмом, показывал, как всё место преображалось зимой, под глубоким

снегом, искрящимся в лучах лунного, этого неживого и таинственного, но к себе приковывавшего света. Тогда безбрежность ровной белой пелены, вероятно, была особо ощутима и величественна.

Все три дачи, хотя и стояли на открытых лужайках перед лесом, однако расстоянием и изгибом холма и опушки бора они друг от друга изолировались настолько, что поначалу мы и не подозревали о существовании других, кроме нашей, дач. Обнаружились они лишь значительно позже; оказалось, что и другие две, подобно нашей, расположены были на небольших своих участках, обнесённых такой же, как избы в деревнях, оградой из двух длинных горизонтальных слег, зажатых в концах меж стояком. Все дачи были засыпные, лёгкие, обшитые тёсом, холодные, то есть неотапливаемые…

Почти с первых же дней пребывания на даче, брат мой и я каждодневно совершали всё новые открытия. Брат должен был, по гимназическому заданию, собрать гербарий, что он весьма методично и пунктуально выполнял, составляя его очень красиво; я же лишь из подражательства составлял свой, далеко не такой красивый и полный. Эти сборы трав и цветов уводили нас иной раз в более отдалённые и незнакомые места. Тогда мы чувствовали себя какими-то следопытами, Кожаными Чулками, Зверобоями и прочими индейцами, точно следуя их приёмам незаметности и скрытности, хотя глупо было скрываться, когда заведомо вокруг — и на далёко — ни души в эти часы не было вовсе.

В жаркие же дни и часы мы предпочитали открытым пространствам постоянную, даже при ярком солнце, сумрачность и свежую прохладу заросшего бора. Тут гербарий уступал место наблюдениям за лесной жизнью, более интересной, чем жизнь травы. Тут и индейство наше обретало, пожалуй, большие права на правдоподобное существование.

Гуляя так по бездорожью леса, не имея никакой определённой цели, не ища специально ничего ровно, шли мы однажды по ещё неизведанному направлению. Внезапно, среди царившей тишины, которую только усиливали редкие трельки птичек да цоканье белок, мы услыхали очень издалека отрывочное, с перебоями, звучанье рояля. Оно сразу же стало нам ясной задачей определившего себя краснокожего обследования. Мы стали пробираться к звукам — с беззвучием мокасинным..

Так набрели мы на источник музыки — и замечательной. На опушке леса, куда мы дошли, нас задержала непроходимая заросль кустарника. На залитой солнцем лужайке сквозь кусты виднелась дача, такая же, как наша. С этой-то дачи и раздавалась музыка, похожая на разучивание: но для разучивания она шла странно, не обычно, без застревания в трудном месте, без заминок. Остановившись внезапно на каком-то такте, она обрывалась,

затем слышалось какое-то невнятное, словно бормотанье, с повторами одной или двух нот, как для разбежки. Так настройщики пробуют отдельные струны и проверяют, будто бы, себя самих. Затем прерванная фраза возобновлялась с прежней быстротой и безошибочностью, намного уходя вперёд: бормотанье же, бурчанье и проверка настройщика передвигались на новое, более дальнее место, музыка же всё бежала и бежала между такими перерывами вперёд. Брат, более меня понимавший, сказал, что там, несомненно, сочиняют, а не разучивают и не разбирают новую вещь.

Так с того дня мы обосновали место, где нас никто не мог обнаружить, благо на даче не было собак; мы же оттуда наблюдали и слушали безнаказанно и преотлично…

Однажды отец, ежедневно совершавший дальние свои прогулки по Калужскому тракту, красивому и почти всегда пустынному, вернулся домой в особо весёлом настроении. Со смехом рассказывал он, как ему повстречался какой-то чудак: он спускался с высокого холма, куда по тракту должен был подняться отец. Тот не только спускался, но вприпрыжку сбегал вниз, странно маша при этом руками, точно крыльями, будто бы желая взлететь, как это делают орлы или грифы и другие большие грузные птицы. Да и жестикулировал он так же странно. Если бы не абсолютно прямая линия его спуска, можно было бы предположить в нем вдрызг пьяного человека. По всему же обличью и по телодвижениям ясно было, что это отнюдь не пьяный, но, вероятнее всего, чудаковатый, может быть, и ’’тронутый” человек.

С этого дня они изредка снова встречались, и незнакомец был верен своим чудачествам. При первом же разговоре выяснилось, что он такой же дачник, как и отец; что их дача — вон на опушке того леса — и рука протянулась почти к нашему месту; что он — тоже москвич, и фамилия ему — Скрябин; что он музыкант и композитор, и что сейчас, на даче, в это лето занят сочинением своей третьей симфонии, которую чаще называл в разговоре Божественной, не как определением, а как заглавием, названием вещи.

С того момента свершилось знакомство отца, а затем и матери нашей, с семьёй Скрябина. На том и закончилась наша таинственная и кустами засекреченная связь с музыкой, поистине завораживающей».

Пастернак А. Воспоминания.

———

Усадьба Оболенское Калужской губернии Малоярословецкого уезда.

———

Пастернак Александр Леонидович (1893-1982), автор воспоминаний, — архитектор, младший сын художника Леонида Осиповича Пастернака.