Первая церковь в Умбе появилась в XV в. являясь, вероятно, строением Соловецкого монастыря, с 1764 г. – крестьянской. В 1778 г. заменена новой, действовавшей до конца XIX в. В 1894 г. на средства крестьян построена новая церковь – теплый, бревенчатый трехпрестольный храм. Главный престол – в честь Воскресения Христова, южный – во имя апостолов Петра и Павла, северный – в честь Знамения Богоматери и святой Анны. Иконостасы – 2-ярусные, золоченые. Закрыта в 1930-е гг. Здание использовалась под клуб, роддом и дет. сад. В 1980-х гг. обветшало. Восстанавливается с 1990-х гг.

Современное здание церкви было воздвигнуто в 2003 г. Это полностью деревянное здание, больше напоминающее жилой дом, чем традиционный храм. Верующих церковь встречает невысоким крыльцом, крытым двускатной кровлей. Внутренне убранство цекви довольно скромное, соответствует всем канонам православия.

http://terskyrayon.gov-murman.ru/turizm/tserkov-voskreseniya-khristova.php

Умба — такое же древнее русское селение, как и Варзуга. Сначала оно стояло в некотором отдалении от моря, по которому иногда рыскали иноземные грабители.

Первая церковь в Умбе появилась при великом князе московском Иване III, вероятно, строение Соловецкого монастыря, имевшего здесь сёмужьи промыслы. В последней четверти XVI века Умбская волость по пожалованиям Ивана Грозного стала вотчинным владением Кирилло-Белозерского и Соловецкого монастырей. По раздельной книге 1585 года, Соловецкому монастырю принадлежала четверть крестьян и угодий, Кирилло-Белозерскому — три четверти.

Относительно старинной церкви в раздельной книге 1585 г. сказано: «Вверх по реке Умбе, от волости 10 верст, погост старой, где стояла волость Умба преж сего, а на погосте церковь Воскресение Христово пуста.» В селе стояли «церковь теплая Воскресение Христово, да другая церковь, студеная, верховных апостол Петра и Павла, да придел преподобного Кирилла Белозерского; да на церковной же земли… два кельи, а живут в них старицы черноризицы, а питаются о церкви Божии». Церкви находились в ведении монастырей вплоть до упразднения духовных вотчин (1764 год), после чего стали крестьянскими. В 1778 году умбские крестьяне заменили обветшавшую церковь Воскресения Христова новой, просуществовавшей до конца XIX века.

В состав Умбского прихода, по учету 1854 года, входили: само село — 56 дворов, 450 человек, деревня Кузрека — 13 дворов, 89 человек, деревня Порья Губа — 15 дворов, 119 человек, деревня Оленица — 6 дворов, 53 человека и Вялозерский погост — 5 дворов, 27 человек; всего 95 дворов и 738 прихожан.

Близ Порьей губы в XVI веке находился Кокуев монастырь, монахи которого в 1591 году переселились в восстанавливаемый Кандалакшский монастырь. В селении из 5 дворов (9 семей) осталась Никольская церковь с колокольней, которая особенно почиталась населением Кольского Севера. Помолиться в ней лопари приезжали даже с Печенги. Эта церковь в 1794 году была обновлена и освящена епископам Вениамином. В Кузреке церковь во имя Сретения Господня появилась в 1885 году, холодная, бревенчатая, без колокольни (колокола помещались «на левой стороне церковного крыльца под деревянным навесом»). Порьегубская и Кузрецкая церкви были приписными к Умбскому приходу, своего причта не имели.

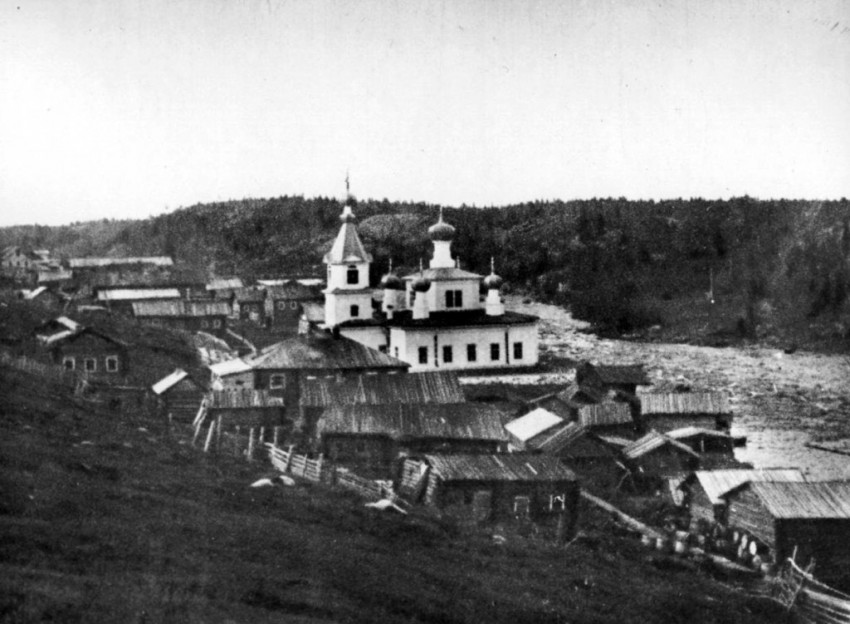

В 1894 году умбские крестьяне на собственные средства построили новый храм. Это теплая, трехпрестольная церковь. Главный престол в часть Воскресения Христова, южный — во имя апостолов Петра и Павла, северный — в честь Знамения Богоматери и святой Анны. По конструкции она имеет сходство с Кузоменской Дмитриевской церковью постройки 1887 года. Иконостасы двухъярусные, золоченые. Сначала церковь стояла бревенчатой, в начале XX века была обшита пильным тёсом и окрашена.

Сельское общество давало причту речку Вельмежку и 10 пудов сёмги в год из коллективного улова.

Священником в Умбе служил с 1897 года до первых лет Советской власти Анатолий Анатолиевич Попов, сын чиновника, выпускник Архангельской духовной семинарии.

В 1914 году в Умбском приходе состоял 181 дом, 890 жителей, из них в селе Умба — 111 домов, 521 человек. Кроме крестьян и духовных, в приходе числилось 23 человека (12 домов) «статских»: лесничие, полицейские, акцизный надзиратель, почтово-телеграфные служащие, таможенники и т. д.

Инженер-механик Дмитрий Любавин, посетивший Умбу летом 1916 года, отмечал: село находится «в красивой котловине реки, утопает в зелени, имеет красивую церковь».

Современный поселок Умба (бывший Лесной) находится от села на расстоянии 4 км (морем).

Ушаков И.Ф. Кольский Север в досоветское время: краеведческий словарь. Мурманск: Кн. изд-во, 2001 С. 320