Традиция пасхальной открытки

В дореволюционной России существовала добрая традиция — обмениваться поздравительными открытками накануне Пасхи. До начала ХХ века почта разносила по необъятной стране тысячи открытых писем тем, кого не могли поздравить лично друзья и члены семьи. В этом материале рассказываем непростую историю пасхальных весточек, как и когда они появились, кто в России их рисовал и издавал, и что стало с ними после революции 1917 года.

Первые открытки

История открытки начинается в XVIII веке. По крайней мере, именно французский гравер Демезон в 70-ых годах восемнадцатого столетия изобрел карточки, где одна сторона была украшена изображением, а вторая предназначалась для письменного послания. Европейцы изобретение не оценили, посчитав его компрометирующим. А вот в Российской империи, напротив, гравированные картинки прижились, хотя их не спешили отправлять по общественной почте.

Считается, что самая ранняя открытка, английская самодельная «Penny Penates», имеющая открытое почтовое хождение, появилась в 1840 году. А официальное предложение по повсеместному употреблению почтовых карточек сделал Генрих фон Стефан в 1865 году на германо-австрийском конгрессе. Однако это инициатива не получила никакой поддержки всё по той же причине — излишней открытости.

Прошло еще несколько лет прежде, чем открытка завоевала повсеместную любовь и популярность. Причиной тому послужило далеко не радостное событие — Франко-прусская война (1870-1871 гг.). У солдат порой не было бумаги для писем, и в ход шли бумажные клочки. Французский книготорговец Леон Бенардо с полуострова Бретань одним из первых понял, что открытые письма могут принести целое состояние. В 1870 году он начал выпускать небольшие прямоугольные кусочки картона: одна сторона отводилась для адреса, а другая — для послания.

Некоторые солдаты стали делать на второй стороне таких карточек незатейливые рисунки: кто от скуки, кто для того, чтобы отвлечься от мыслей о войне. Бенардо усовершенствовал открытку, украсив адресную сторону патриотической виньеткой, — так появилась первая почтовая открытка с иллюстрацией. Очень скоро доступная, яркая и современная открытка стала удобным способом не только справиться о здоровье родных, но и поздравить их — с днем ангела, с Рождеством или Пасхой.

Другая версия, приписывает создание первой открытки А.Шварцу — книготорговцу из Ольденбурга. Как бы то ни было, уже в 1874 году появился международный стандарт открытки 9 х 14 см, который позднее был заменен (в 1925 году) на 10 х 15 см.

Оборотная сторона первых открыток предназначалась исключительно для адреса, и потому послание адресату писалось на лицевой иллюстрированной стороне. Ситуация изменилась в 1904 году, когда на обороте стали выделяться места для письма и адресных строк.

Первоначально иллюстрированные почтовые карточки были монохромными. Со временем, при применении техник хромолитографии и автотипии, открытки обрели цвет.

Тематика изображений старинных открыток более чем обширна. Репродукции картин (особенной популярностью пользовались полотна, представленные на Парижских салонах), виды городов, “головки” (изящные рисунки с изображениями красивых девушек), фотопортреты блистательных дам полусвета Belle Époque, а также писателей и актеров. Но наиболее популярными и любимыми у населения оставалась поздравительная тематика: Рождество, Пасха, день Ангела.

Первые пасхальные открытки Российской империи

Вскоре мода на поздравительные открытки добралась и до России. Возможность сделать недорогой, но милый подарок родственнику или доброму знакомому, даже если тот проживает на другом конце империи, приглянулась и дворянам, и мещанам, и даже крестьянам.

Когда мы говорим о поздравительных открытках Российской империи нужно не забывать об одном нюансе — из всех традиционных христианских праздников в русской традиции той поры наибольшее значение имела именно Пасха. И потому открытки, посвященные празднику Пасхи, имели большой успех у населения.

Первое время открыточного производства в стране не было, поэтому они потоком хлынули из-за границы. Чаще всего на них изображалась католическая и протестантская пасхальная атрибутика — кролики, барашки, цыплята и европейские соборы были чужды русскому человеку. Еще более дикими казались вульгарные пародии европейцев на христосование — обмен поцелуев в Светлое Воскресение: они изображали нарумяненных молодцов с напомаженными волосами, целующих дам в губы. Поскольку популярность открыток в России все возрастала, зарубежные художники начали рисовать открытки и на православную тематику.

В 1894 году Министерство внутренних дел Российской империи разрешило почтовую пересылку открыток частного производства.

Первой коллекцией пасхальных открыток отечественного изготовления стала серия с четырьмя весенними акварелями художника Николая Каразина. Коллекцию создали в благотворительных целях после Русско-турецкой войны. В 1898 году их выпустила Московская православная община Св. Евгении, известное дореволюционное издательство.

Эти иллюстрированные почтовые карточки имели потрясающий успех. Оказалось, что выпуск поздравительных открыток — предприятие крайне выгодное. Ажиотаж вокруг маленьких карточек из плотной бумаги был невероятным. Открытки не только раскупали и отправляли с поздравлениями со светлым праздником, но также использовали для украшения интерьера и старались сохранить, пряча в специальных альбомах.

Позже издательство Общины святой Евгении много раз обращалось к теме Пасхи. Каждая открытка становилась настоящим полиграфическим шедевром, ведь среди иллюстраторов пасхальных открыток были именитые российские художники Иван Билибин, Борис Зворыкин, Илья Репин, Александр Бенуа. Вся выручка, полученная от продажи открыток, направлялась в Фонд помощи бедствующим сестрам милосердия, трудящимся в госпиталях Красного Креста на полях сражений. Каждая открытка выпускалась невероятным для того времени тиражом в 10 тысяч экземпляров, который разлетался моментально после поступления в продажу. За 20 лет работы издательство Общины выпустило 6 тысяч видов открыток.

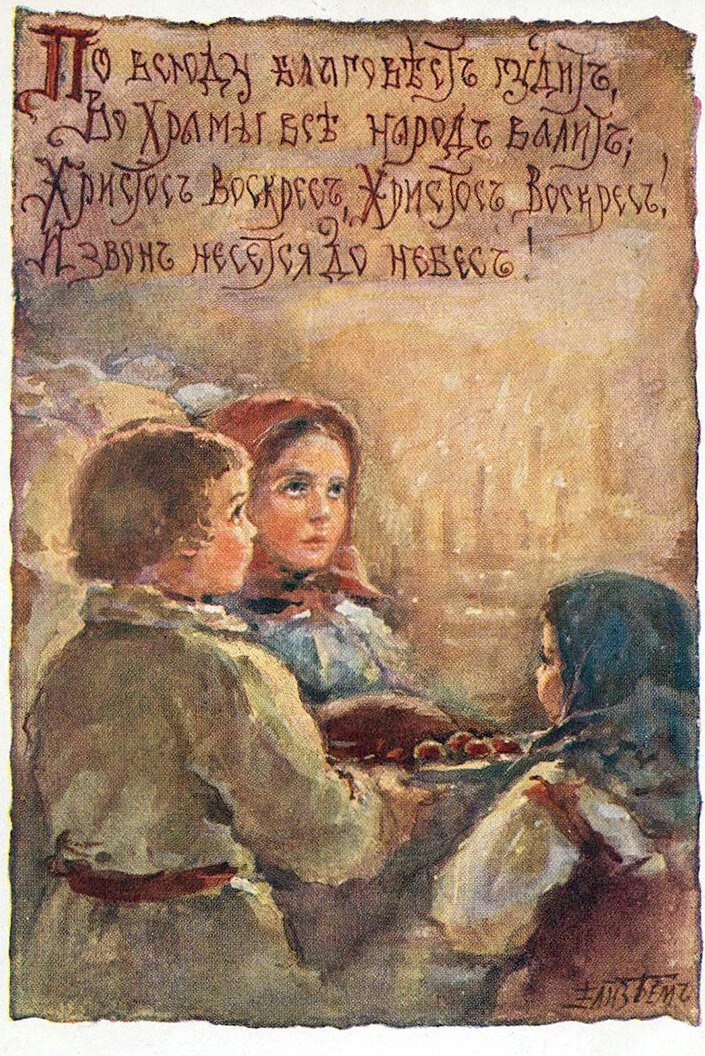

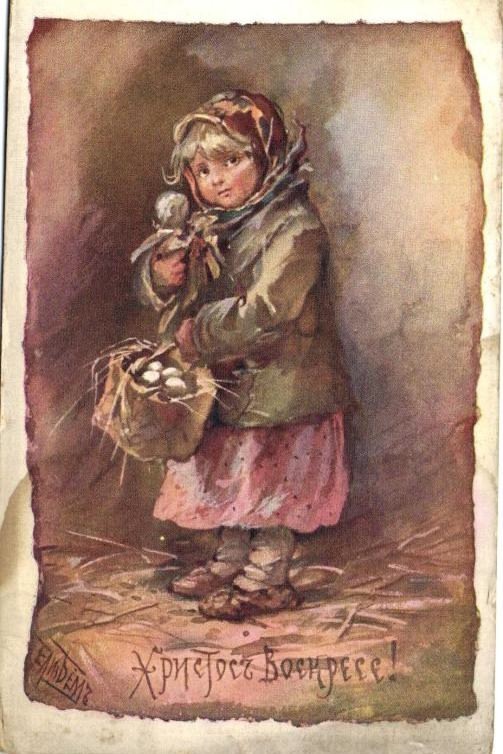

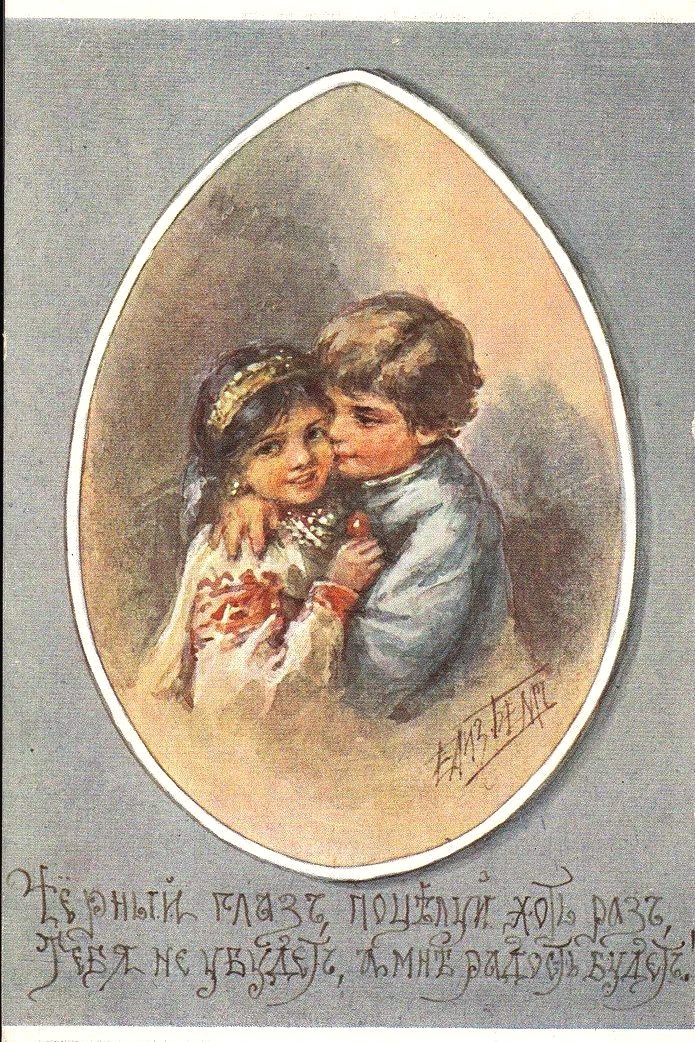

Наиболее любимыми, очевидно из-за своей трогательной наивности и доброты, были открытки, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бем. Ее детские сюжеты являются наиболее востребованными на рынке антиквариата, и каждый коллекционер-филокартист имеет в коллекции нежные акварели этой выдающейся русской художницы.

Главный православный праздник в работах Е. Бем передается через картины старорусской крестьянской жизни, о которой Елизавета Меркурьевна знала не понаслышке. Точная в деталях быта, виртуозно стилизуя допетровскую эпоху, она сумела создать свой уникальный мир, полюбившийся разным слоям населения Российской империи (на фото).

Говоря о старинных пасхальных открытках нельзя не упомянуть великого стилизатора, человека, чье имя прочно связано с направлением “а ля рюс”, Ивана Билибина. Для издательства Общины св. Евгении он создал несколько открыток, которые ценятся коллекционерами. Знаменитый “Пасхальный дед” — жемчужина одной из московских коллекций. Это пробный контурный оттиск с авторской раскраской. Финальный вариант, пущенный в тираж, имеет с ним некоторые расхождения.

Как упоминалось выше, выдающиеся художники из “Мира искусств” также принимали участие над созданием иллюстрированных почтовых карточек. А. Бенуа был автором целой ретроспективной пасхальной серии, посвященной дворянскому быту.

Словно в противовес ему Б. Зворыкин обращается к нео-русскому стилю, выполняя свои работы в традициях русского лубка.

Дореволюционные издательства

До октября 1917 года российской дореволюционной печатной промышленностью выпускалось множество открыток различной тематики. Так, например, издательство “Ришар” имело монополию на театральную тематику, а после него это исключительное право перешло типографии “К.А.Фишер”.

Издательское товарищество «Р. Р. Голике и А. И. Вильборг», со множеством подразделений (одно из них “Слава”), известнейшее издательство Абрикосова, Ефимовское издательство в Москве — вот краткий перечень тех, кто удовлетворял постоянно растущую потребность населения Российской империи в почтовых карточках.

Выпускали пасхальные и прочие поздравительные открытки “Отто Ренар”, “Шерер, Набгольц и Ко”, а также Акционерное общество “Гранберг” (шведская фирма, работающая преимущественно на российский рынок).

Но все же… все же именно издательство Общины св. Евгении остается лучшим из тех, кто печатал карточки с пасхальными поздравлениями. Именно здесь пасхальная открытка поднялась на небывалые высоты, достигнув уровня серьезного искусства, когда справедливо можно говорить о создании шедевров.

Основные сюжеты пасхальных открыток

Сюжеты дореволюционных пасхальных открыток многообразны, как и стили художников, по оригиналам которых они и печатались. Мы встречаем церковные обряды с торжественным крестным ходом, непременное христосование, гуляния по случаю светлого праздника, изображения пасхальных яиц, куличей, “пасхи”. И всегда иллюстрация сопровождается радостной надписью “Христос Воскресе!”. Крестьянские румяные детишки, красавицы-боярышни, рынды и изящные кавалеры несут поздравление с главным православным праздником.

Первая мировая война внесла свои коррективы в изображения. Появляются новые агитационные сюжеты. Главными действующими лицами становятся солдаты и сестры милосердия. Открытки начинают нести благотворительный характер.

Пасхальная открытка в изгнании

Революционный год отметился последними открытками Общества св. Евгении с расписными пасхальными яйцами. Весной 1917 года революция в буквальном смысле ударила молотом по пасхальным открыткам. Появилась красноречивая картинка, на которую безымянный художник поместил рабочего с молотом, облокотившегося на яйцо, а вместо поздравительной надписи «Христос Воскресе» — лозунг «Да здравствует республика!».

Революция положила конец светлой пасхальной традиции по обмену открытками. Новое правительство объявило их недопустимой пропагандой религии.

В Петрограде еще печатались открытки, тиражи не успевали распродаваться, и потому наряду с атеистической пропагандой по Советской ходили идеологически не выдержанные и даже вредные поздравительные открытки. Постепенно они вышли из оборота, как чуждые советскому человеку.

И лишь в эмигрантских кругах поздравления с христианскими праздниками находили отображения в печатной продукции.

В 50–60-х годах XX века некоторые французские и американские типографии, а также издательство Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, США, выпускали пасхальные открытки. На них изображались праздничные блюда и милые бытовые сценки на пасхальную тематику. Это дело было так важно для многих эмигрантов, что порой на издание открыток они тратили последние деньги: пасхальная открытка была своего рода ниточкой, связывавшей их с безвозвратно утраченной родиной.

Возвращение пасхальной открытки

Казалось бы, с утратой духовной и религиозной составляющей советского общества, поздравительные открытки христианской тематики ушли в небытие. Однако после Великой Отечественной войны начались робкие попытки восстановить некогда утраченный культурный феномен.

Церковные издательства начали выпускать рождественские и пасхальные открытки небольшими тиражами, которые можно было увидеть только в лавках при церквях.

О полномасштабном возрождении почтовых карточек с христианской символикой можно говорить только начиная с 1980-х годов ХХ века. И в основном это были переизданные дореволюционные образцы.

В 1990-х годах началось полномасштабное издание пасхальных открыток. Однако, увы, до художественного уровня дореволюционных образов им далеко. А поздравительные открытки дореволюционной эпохи прочно занимают лидирующие позиции на антикварном рынке печатной продукции.

На фото: открытки, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бем.

#Пасха@word_is_part_of_soul #традиции@word_is_part_of_soul

#праздники@word_is_part_of_soul #Россия@word_is_part_of_soul