Название слободы Томаровка идет от фамилии Томаров — владельца слободы в конце XVII века. Протопоп Иван Томаров и его сыновья Борис и Василий владели слободой с 1690 по 1698 год. Первыми поселенцами Томаровки были беглые крепостные крестьяне, приток которых в «украинные города» Белгородской черты как раз усиливается во 2-й половине XVII века.

В начале XVIII века слобода Томаровка становится вотчиною одного из наиболее приближённых к Петру I людей — графа Гавриила Ивановича Головкина, который на здешних однодворческих землях поселил слободу черкас (выходцев из Украины, которым выдавалась жалованная грамота на вечное владение землёй, на беспошлинную торговлю, винокурение и тому подобные льготы). Черкассы уже в это время были мастерами кустарных промыслов, среди которых особенно выделялся кожевенный промысел.

Самобытный уклад жизни томаровцев, их разговорная речь, песни указывают на прямую связь в прошлом с Украиной, с Поднепровьем.

Являясь вотчиной графа Головкина, в которую были перенесены торги и базары из Карпова, имея значительную территорию, удобное расположение и большую численность населения, слобода Томаровка становится в середине XVIII века одним из главных населённых пунктов Карповского уезда. К этому же времени следует отнести начало перемещения социально-экономического центра из г. Карпова в слободу Томаровка.

В 1802 году по новому административному делению была образована Томаровская волость, вошедшая в состав Белгородского уезда Курской губернии.

В 1-й половине XIX века на основании родственных связей слобода Томаровка переходит из владения графов Головкиных к княжескому роду Салтыковых, который ведет начало от генерала — фельдмаршала Николая Ивановича Салтыкова. В середине XIX века слобода Томаровка была записана за коллежским асессором князем Алексеем Александровичем Салтыковым.

К концу XIX века в слободе Томаровка были три каменных храма: Архангела Михаила; трёхпрестольная Никольская (построенная в 1851 г. и разобранная на кирпич в 1938-1939 гг.) и Казанская церковь (1869 г. постройки, единственная сохранившаяся в слободе доныне https://sobory.ru/article/?object=14913 ).

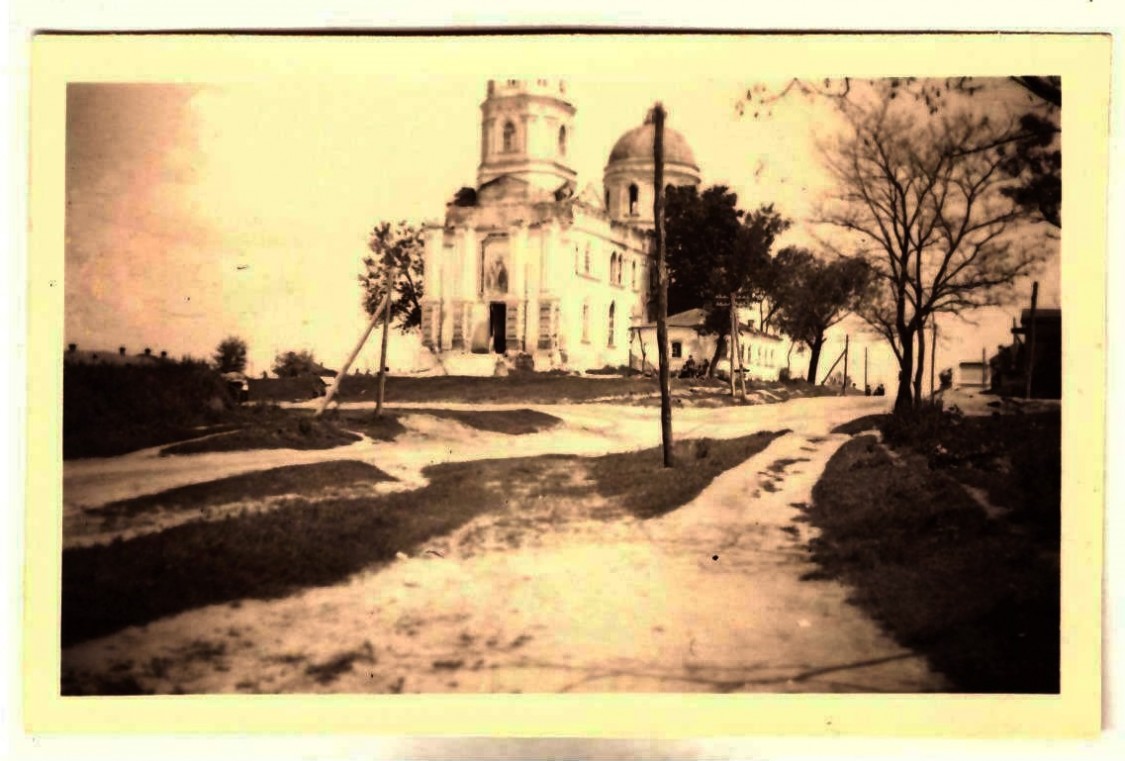

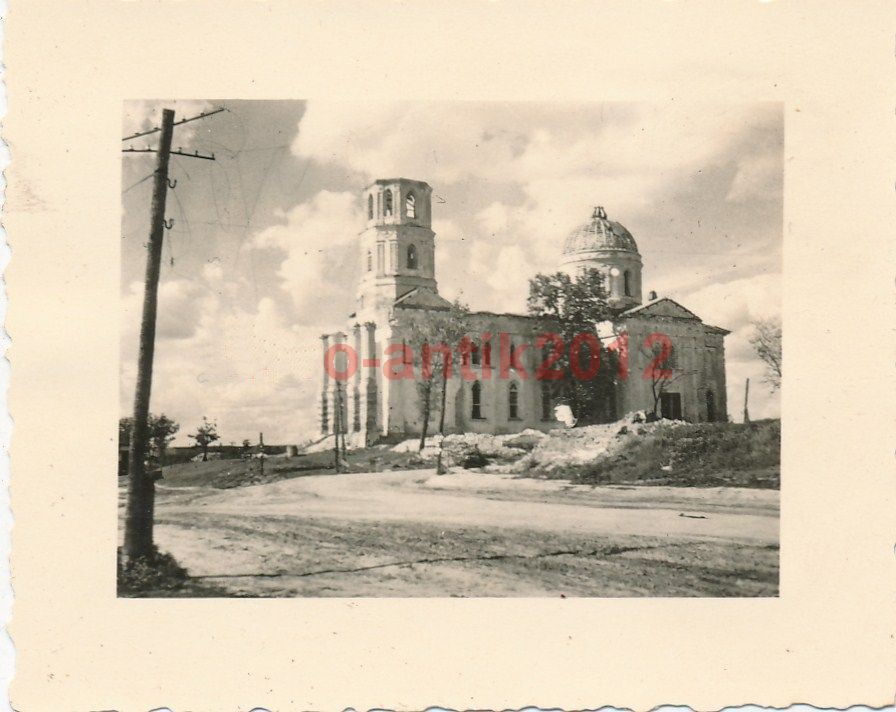

Монументальная каменная церковь Архангела Михаила была построена в центре Томаровки в 1841 г. Огромный, выстроенный в стиле классицизма, двухсветный храм имел в плане форму креста и был заметен своей высокой колокольней-восьмериком.

В начале 1930-х годов Михаило-Архангельская церковь была закрыта, завершение колокольни разобрано, а её помещение обращено в зернохранилище. Осенью 1941 года при отступлении советских войск церковь выгорела изнутри (по одной версии её подожгли наши войска, по другой — загорелась от попавшего внутрь немецкого снаряда). При освобождении Томаровки в августе 1943 года Михайло-Архангельский храм был сильно разрушен, а в 1946-1947 годах взорван. Кирпич от него пошел на строительство Томаровского районного Дома Культуры, который сгорел в декабре 1991 года, как раз перед развалом Советского Союза (знак судьбы?).

Источники: http://admtomarovka.ru/information/history/ ; http://www.yak.arvixe.ru/index.php?catid=3:2010-11-05-08-08-31&id=57:2010-11-05-13-28-21&Itemid=2&option=com_content&view=article