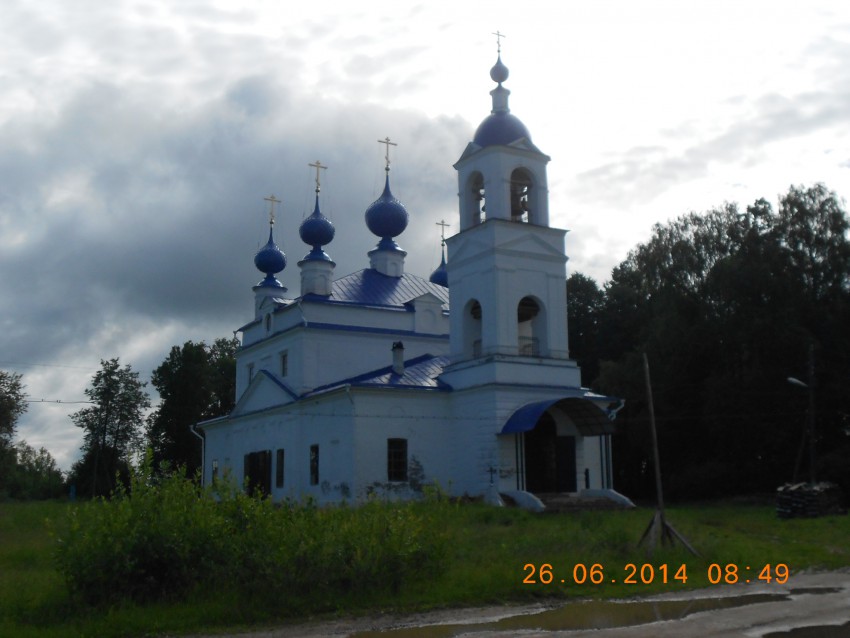

ТИМЕНКА. ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯ, кон. 18-нач. 19 в. Поставлена на возвышенном месте в центре села. Выстроена из кирпича в 1795 -1806 гг. на месте прежней деревянной 17 в. Колокольня и одна из глав утрачены. Один из часто встречающихся в этом районе вариантов пятиглавой сельской церкви с упрощенной трактовкой форм классицизма при сохранении элементов барокко. Объемная композиция прямоугольного в плане здания состоит из двусветного четверика (с чуть меньшим в плане аттиковым ярусом) — под четырехскатной кровлей с луковичными главами на глухих граненых барабанах — и равных ему по ширине, пониженных до уровня первого света апсиды и трапезной. Сохранившийся первый ярус колокольни у западной стены трапезной смещен с главной оси к югу. Четверик имеет выраженную поперечную ориентацию. Его нижний ярус более высокий, на боковых фасадах он выделен слабым ризалитом и трактован как шестипилястровый портик (крайние пилястры спаренные), увенчанный высоким фронтоном, который занимает большую часть стены верхнего яруса. Над боковыми входами и фланкирующими их прямоугольными окнами без наличников помещены круглые ниши. Этот мотив повторен над окнами трапезной и апсиды (световыми и ложными), зрительно объединяя все части здания. Второй ярус четверика делится пилястрами, также спаренными по краям, на три части с П-образной накладкой над острием фронтона и прямоугольными окнами по сторонам. Таким образом, ось симметрии северного и южного фасадов четверика подчеркнута фронтоном, накладной доской второго яруса, а также круглым слуховым окном — люкарной в аттиковом поясе. Интересна трактовка прямоугольной апсиды: она имеет ризалит в две оси, фланкированный широкими пилястрами и разделенный узкой пилястрой посредине.

Внутри четверик перекрыт поперечным сомкнутым сводом с распалубками над люкарнами. В трапезной свод лотковый, также поперечной ориентации, в апсиде — полулотковый с распалубками над окнами. В нижнем ярусе колокольни свод парусный. Необычно большое число проходов в алтарную часть храма: три в центральную апсиду и по два в жертвенник и диаконник. Роспись клеевыми красками с применением графьи выполнена в 1-й трети 19 в. Утрачена в алтаре, трапезной и частично на стенах четверика. Один из выдающихся памятников монументальной живописи в области; выполнен в стиле классицизма, отличается оригинальным архитектурно-живописным декором и необычным составом новозаветных сцен. По сравнению со зрелым классицизмом декоративной живописи сюжетные композиции выглядят более традиционно: в трактовке фигур и одеяний прослеживаются условно-иконописные приемы, несколько наивны архитектурно-перспективные построения в фонах. Гризайльный декор исполнен на редкость благородным золотисто-охристым цветом. Сочетанием голубых колонн, их сиреневато-лиловых постаментов, сиены плафона и теплых красно-коричневых либо звонких голубых и зеленых тонов в сюжетных композициях создается звучная, благородно-сдержанная гамма. Благодаря своей необычной конфигурации интерьер храма напоминает светские сооружения. Это сходство усилено живописным декором, в котором широко использованы формы и приемы декорации дворцовых построек русского классицизма. Яркое своеобразие стенописей достигается за счет гризайльного декора. Он создает парадное по характеру, сложное архитектурно-пространственное членение интерьера на четыре зоны: плафон, нижняя часть свода, верхний и нижний ярусы стен. Середина свода трактована как плоский прямоугольный плафон, украшенный двумя монументальными веерообразными розеттами. Две рисованные арки пересекают плафон по оси восток-запад. Между ними на склонах свода написана еще пара арок меньшего размера, а в центре — в традициях иллюзионистической живописи — изображение небес и Саваофа в окружении порхающих херувимов. В углах свода помещены по две сцены в удлиненных трапециевидных обрамлениях. Строго продуманное построение росписи связано с реальными архитектурными формами и в то же время обогащает их, создавая светлое, гармоничное пространство.

Стены разделены широким гризайльным антаблементом на два яруса. В боковых частях верхнего изображены выступающие портики, крепующие венчающий карниз, а в центре — крупные композиции; под окнами верхнего света написаны евангелисты. На западной стене, по сторонам центрального проема изображены ниши с гризайльными фигурами ангелов. Интересен иконографический состав евангельских сцен. Большинство ком- позиций свода — аллегорические композиции на слова «Отче наш». На восточном склоне «Распятие» иконостаса (не сохр.) фланкировалось сценами «Снятие с креста» и «Положение во гроб». Центральные изображения на торцовых стенах — «Динарий кесаря» (южная) и «Изгнание торгующих из храма» (северная). Необычно подобраны и сюжеты на западной стене. Помимо традиционного «Воскресения» (в центре, вверху) здесь расположены сцены прощения Христом грешниц и притчи, осуждающие богатство.

Березин, Добронравов, 1898, с. 407. Из книги «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. Часть 2». — М., Наука, 2000, с. 707-710