В июле 1654 г. Москву посетила ужасная гостья – чума, как тогда говорили «моровая язва», от которой умерло множество москвичей. Павел, Архидьякон из города Алеппо, посетивший Москву после эпидемии, писал: «Наше сердце готово было разорваться, когда мы въехали в город; мы горько плакали, видя как обезлюдела большая часть домов, в каком ужасном унынии улицы по милости лютой, опустошившей их чумы». Боярин Богдан Хитров приводил такие страшные цифры, докладывая царю Алексею Михайловичу о слободах в окрестных местах: «Воронцовской слободы живых 35 человек, а умре 135, заяузской Семеновской слободы живых 68 человек, а умре 329, заяузской Алексеевской слободы живых 45 человек, а умре 114 человек».

Неудивительно, что оставшиеся в живых слобожане, обитавшие в соседнем приходе церкви Воскресения в Гончарах, переселились «в прирост города Москвы», образовав новую слободу, где и построили к 1659 г. свою церковь. Она была освящена во имя Воскресения Словущего, т.е. праздника в воспоминание восстановления, обновления храма Господня равноапостольным Константином и Еленой на горе Голгофе вместо выстроенного там идольского капища Венеры. По записанным в 1659 г. книгам переписи и дозору… «прибыла вновь церковь Воскресения, что за Таганными вороты, в Новой слободе». Есть сведения, что в храме был похоронен староста Каменного приказа Дмитрий Михайлович Старцов – может быть, он и был строителем этой церкви.

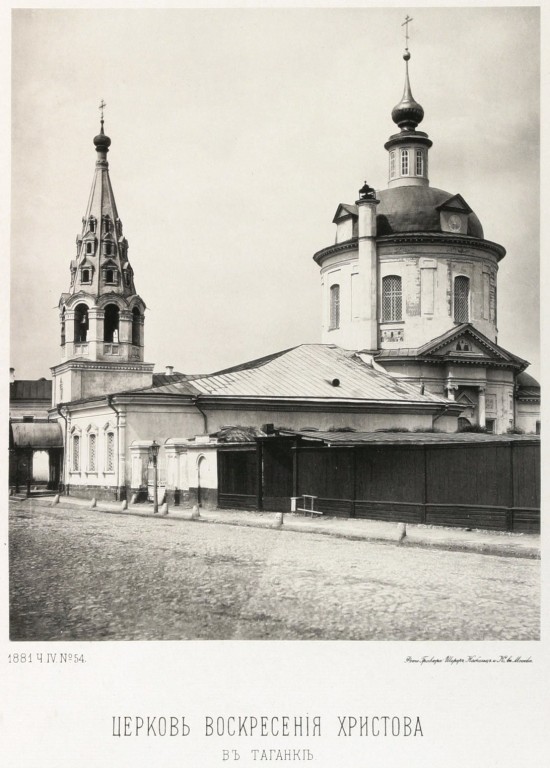

В 1790 г. она «за ветхостью» была разобрана и выстроена вновь. Автором ее, по сведениям М.И. Александровского, знатока московской церковной истории и архитектуры Москвы, был знаменитый архитектор М. Казаков. Освящение церкви происходило 29 октября 1800 г. Тогда же была построена и трапезная с приделами Тихвинской Божьей Матери и Адриана и Натальи.

Церковь особенно славилась убранством своего интерьера. Недаром ее настоятель писал: «что составляет особенную красоту главного храма – это его иконостас. Посмотрите на него – и что вы увидите? Вы увидите как бы сплошную массу золота, по которому отчетливо вырезаны различные узоры. Вся эта масса величественно возвышается в 5 ярусов».

Долгое время священником в этой церкви состоял Александр Иванович Беликов, скончавшийся 21 сентября 1848 г. Он был одним из самых образованных священнослужителей, занимался преподаванием и литературным трудом – ему, в частности принадлежит составление катехизиса. Интересно отметить, что именно он был первым наставником маленького Александра Пушкина в Законе Божьем.

Воскресенскую церковь порушили в 1930-1931 гг. Тут сейчас пустое место между двумя совершенно перестроенными улицами – Марксистской и Таганской (бывшими Пустой и Семеновской).

http://www.mstone.ru/article/eid765.php

Воскресения Словущего в Гончарах церковь

На берегу Москвы-реки, ниже впадения в нее Яузы, находится возвышенность. Северная ее часть называется Швивой горкой, а южная – Красным холмом. Возможно, здесь были поселения еще с домонгольских времен. По этим местам проходили дороги на Владимир, Коломну и Рязань. На Москве-реке находились пристани, здесь существовал один из древних транспортных узлов Москвы. В XV веке в этот район из центра начали переселяться гончары и кузнецы (котельники). На Красном холме, богатом глиной, используемой для гончарного производства, в XV веке образовалась Гончарная слобода. В ней жили мастера, производившие посуду, кирпичи и изразцы.

В Гончарной слободе с древних времен имелись две церкви – Воскресения Словущего и Успенская Пресвятой Богородицы. В XVII веке они стали каменными и были богато украшены изразцами. Церковь Воскресения Словущего стояла на дальнем конце холма, у границы Земляного города. Имеются сведения, что она существовала еще в XVI веке, горела в Смутное время, была восстановлена по указу патриарха Филарета не ранее 1619 г. В 1649 г. было построено трехшатровое каменное церковное здание с приделом преподобного Сергия Радонежского в правой апсиде.

Сохранились рисунки Москвы и других русских городов, сделанные в XVII веке. На них видно множество шатровых храмов, высящихся над городской застройкой. Чаще всего шатровые церкви ставились на вершинах холмов. К середине XVII века часто строили не столпообразные храмы с одним мощным шатром, а кубические церкви с несколькими (двумя-тремя) небольшими шатрами. В Москве было несколько таких церквей. До XX века дошли две: церковь Воскресения Словущего в Гончарах и церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках. Последняя сохранилась до наших дней. Эти церкви были последними московскими храмами с шатровыми завершениями. Обе они начали строиться в 1649 г., а в 1650 г. шатры были признаны не соответствующими церковным канонам, и храмы стали завершать только куполами.

Церковь Воскресения Словущего в Гончарах несколько раз перестраивалась в XVIII–XIX веках, но продолжала сохранять, в основном, свой красивый оригинальный облик. В 1701 г. построили новую трапезную с приделом Тихвинской иконы Божьей Матери. В 1751 г. заново возвели колокольню, но сохранили ее шатровую форму. Переделки были и в последующие годы. В 1866–1868 гг. на средства Пузакова была переделана западная половина храма и выстроен новый верх колокольни. В трапезную перенесли придел преподобного Сергия Радонежского.

В XVII веке церковь имела гораздо больше декоративных деталей, утраченных при переделках. Во-первых, ее крыша стала ровной, а первоначально вокруг шатров были кокошники, что очень украшало храм, но в них задерживался снег. Храм сиял множеством муравленных (темно-зеленых) изразцов. Они располагались вдоль фриза, в кокошниках и на шатрах. Изразцы были с рельефными узорами. Рельефы квадратных изразцов содержали сюжетные композиции на тему обороны Троице-Сергиевой лавры от поляков. На изразцах круглой, довольно редкой формы изображали двуглавого орла. По существу, церковь являлась памятником недавней русской истории – освободительной войны 1611–1612 годов и воцарения рода Романовых. По-видимому, жители Гончарной слободы, участвовавшие в войнах Смутного времени, хотели иметь у себя памятник этим грозным событиям.

В советское время район бывшей Гончарной слободы подвергся коренной перестройке. Во-первых, в 1930-е гг. реконструировали Гончарную набережную. На ней выросли многоэтажные дома, они изменили облик всего района, закрыв большую часть холма. Пропала исключительная московская живописность. Скучными домами перегородили часть переулков, и те превратились в тупики, а скоро и просто исчезли.

В 1930-е гг. началась реконструкция Садового кольца. Его расширили и выпрямили, при этом уничтожили бульвары и сады. Через Москву-реку перекинули мосты, которые уходили вглубь застройки. Таков был и новый Краснохолмский мост, ради которого снесли в середине 1930-х гг. целый квартал. В этом квартале находилась и церковь Воскресения Словущего, которую разобрали в 1932 г., а мост построили только в 1938 г. Место, где стояла церковь, осталось незастроенным – это небольшой скверик справа при въезде на мост, напротив дома № 6 по Гончарному проезду.

Михаил Вострышев «Москва православная. Все храмы и часовни».

Существовавшая ранее церковь Воскресения Словущего, что за Таганными воротами, занесена в окладные книги в 1659 г.

Каменная была сооружена в 1671 – 73 гг. В 1696 г. построен каменный придел Адриана и Наталии и колокольня. В 1755 г. устроен другой придел Тихвинской Божией Матери. В 1790 г. главная церковь разобрана.

Новая выстроена по проекту М. Ф. Казакова. Трапезная переделана, колокольня оставлена старая, 1696 г. Освящение было в 1801 г. Были незначительные переделки в 1865 г., пристроена ризница в 1878 г.

Александровский М. И. «Указатель древних церквей в местности Ивановского сорока» Москва, «Русская Печатня», Б. Садовая, дом 14, 1917 г.