По некоторым данным, государь император Александр Павлович при посещении Таганрога в 1825 году выражал мысль что на месте пересечения улицы Александровской и Соборного переулка надлежит построить соборную пятипрестольную церковь во имя благоверного князя Александра Невского. Вероятно, это пожелание и стало причиной названия переулка Соборным, однако к сооружению собора в то время не преступили. По мере роста города этот район заселялся всё плотней, и появилась потребность создания в Александровской части города нового храма. В сентябре 1833 года местные граждане собрались в городскую думу и решили на пересечении Митрофановской улицы и Кампенгаузенского переулка выстроить храма в честь Преображения Господня, для чего был избран попечительский совет. Получив разрешение, книгу для сборов и план постройки, попечители обратились к градоначальнику барону О. Р. Франку за разрешением о постройке храма во имя вновь явленного святого Митрофана Воронежского, а Преображенский престол сделать придельным. Начинание встретило противодействие со стороны соборного клира, Екатеринославская консистория долго тянула дело, но наконец было получено разрешение от Синода с тем, чтобы были построены дома для причта.

Комиссия приступила было к постройке, но нашла выбранную площадку слишком тесной. Поэтому было решено строить храм на месте изначально указанном императором Александром, а в церкви устроить еще один придел во имя святого Александра Невского. Когда улажены были различные затруднения комиссия, собрав 12248 руб. наличными и материала на 11273 руб., приступила к постройке по несколько измененному плану (для включения двух задуманных приделов). Работы проводил подрядчик Афанасий Белов под наблюдением архитектора Станчула и инженера Ласкина. Постройка пошла, в 1842 году в наскоро устроенном у колокольни помещении начались службы нового прихода. Однако присланный в Таганрог ревизор нашел в постройке храма нарушение городского плана, а Строительный комитет протестовал против изменения плана храма. Работы стали и лишь благодаря вмешательству градоначальника Ливена удалось провести решение о продолжении строительства, для чего в 1844 году была прислана протоиерейская комиссия. Комиссия предложила произвести значительные изменения, на что строители не могли согласиться. Работа снова стала, и в 1848 году епархиальное начальство прекратило службы при недостроенной церкви.

28 декабря 1849 года было новое собрание городской думы о Митрофановской церкви, на котором вновь образовали строительную комиссию. После этого последовало многократное освидетельствование стен разными ответственными лицами. Были обнаружены трещины и неравномерная осадка фундамента. Тогда градоначальник М. А. Лавров поднял вопрос разборке основания и начала работы сызнова. Появилась идея поставить новый, более крупный храм в центре образовавшейся вокруг него площади. Разработка нового плана была поручена архитектору Трусову, который вначале представил план ценой 185443 руб. Так как смета была слишком высока, то впоследствии был избран план со сметой в 90 тыс. рублей. К тому времени строительный капитал вырос благодаря значительному пожертвованию таганрогского купечества по случаю 25-летия царствования императора Николая I.

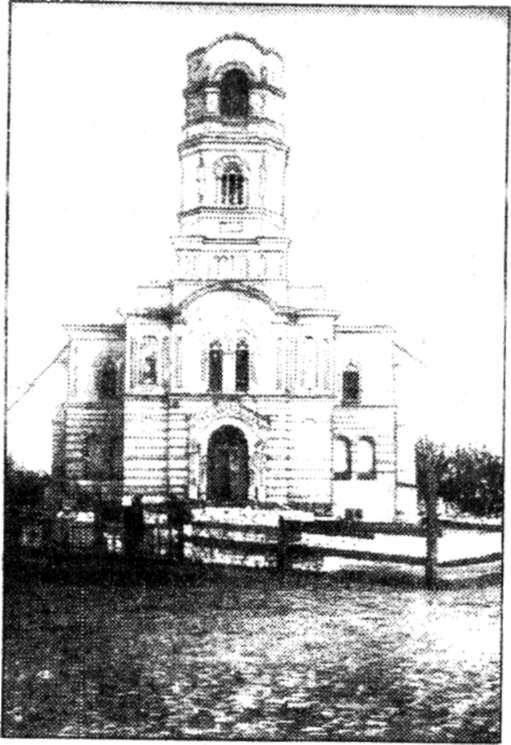

20 июня 1863 года этот проект был Высочайше утвержден, о чем градоначальник М. А. Лавров довел до сведения городской думы 28 августа того года. Была вновь создана строительная комиссия. 9 мая 1864 года после богослужения в Успенском соборе под звон колоколов множество народа крестным ходомнаправилась на Александровскую площадь для закладки храма. На следующий же день начались работы под надзором комиссии архитекторов — Фирсова, Трусова, Петрова и Ласкина. В 1865 году средства строителей стали быстро убывать, для чего было решено спешно образовать приход строящейся церкви, на время слив его с приходом кладбищенского храма. К 1866 году постройка здания была завершена, после чего предстояло устроить иконостасы, три алтаря, церковную утварь и ризницу, повесить колокола и др., на что требовалось не менее 20 тыс. руб. Большую помощь при этом оказал староста Успенского собора В. Н. Третьяков, пожертвовавший иконостас, ранее установленный в одном из приделов собора. Епископ Екатеринославский Платон назначил кладбищенского священника Павла Дмитриевского в Митрофановскую церковь, положив новое начало постоянному приходу. Храм был освящен 18 декабря 1867 года благочинным о. Даниилом Ручкиным. Пятиглавый храм был построен в стиле классицизма со шлемовидными куполами. Колокольню венчала шестая глава в том же стиле.

При храме было открыто церковно-приходское училище. 22 апреля 1892 года по ходатайству прихожан городская дума уступила храму безвозмездно 27 кв. сажен на площади для постройки колокольни с тем, чтобы на уступаемой земле не было никогда никакой торговли. Стараниями церковного старосты Е. В. Титова была воздвигнута обширная пристройка с колокольней, увенчанной куполом наподобии других глав храма. Будучи обширной, центрально расположенной и благоустроенной, Митрофановская церковь привлекала много прихожан. Немало примечательных жителей Таганрога стали прихожанами этого храма. Регулярно бывал тут подростком и писатель Антон Чехов, описавший одну из наблюдаемых в храме сцен в рассказе «Канитель».

В 1922 году из церкви были изъяты 31 серебряная икона с ризами, 5 лампадок, 2 кадила и одна чаша чистого серебра, а также цепи и другие изделия из золота. 17 апреля 1933 года храм был закрыт, в нем разместилась артель «Труд слепых», но требовалась площадь якобы под строительство театра. 8 июня 1934 года городской совет принял решение о сносе церкви. В 1936 году храм был снесен, и на его месте устроили торговые ряды «Нового базара».

https://drevo-info.ru/articles/22423.html

Следствием перестройки в 1860-е гг. Николаевской церкви и Успенского собора явилось нарушение стилистическою единства таганрогских культовых зданий, традиционно имевших строгие и торжественные классицистические формы. Отражением той же тенденции может служить построенное в 1867 году в «византийском стиле» здание Митрофаниевской церкви на Александровской площади. Как следует из плана, обнаруженного нами в фондах Исторического архива (РГИА), храм являл собой пример пятиглавого трехнефного четырехстолпного варианта крестово-купольной системы с тремя апсидами с восточной стороны и северным и южным приделами, посвященных, соответственно, празднику Преображения Господня и св. Благоверному князю Александру Невскому. В 1890-х гг. храм был расширен возведением небольшой пристройки со стороны западного фасада и снабжен примыкающей к основному объему церкви колокольней.

Западный фасад Митрофаниевской церкви оживляли многочисленные декоративные детали: проходящий под карнизом поребрик, рельефные кресты и бордюры, арочные окна, обведенные резными наличниками, наружные росписи. Использование приемов византийской архитектуры ХІІІ-ХІV веков проявлялось в форме куполов и оформлении барабанов аркадами, а также в применении характерного «полосатого» руста. В контексте первых проявлений «византийского стиля» в русской архитектуре эта церковь занимает закономерное место. В сочетании традиционного русского пятиглавия с мотивами византийского характера можно видеть одно из проявлений тенденций зарождающейся поздней эклектики, характеризующейся соединением мотивов разных стилей в одной постройке.

Появление на Александровской площади композиционного центра в виде храма было предусмотрено еще планом 1808 года — церковь была заложена на продольной оси площади, в створе Соборного (ныне Красного) переулка. Однако строительство затянулось на несколько десятков лет, и недостроенную церковь, заложенную на болотистом грунте, пришлось разобрать. В окончательном варианте новое здание храма было «сдвинуто» ближе к центру Александровской площади, к пересекавшему ее Кампенгаузеновскому (ныне Комсомольскому) переулку. Несмотря на то, что мощный и компактный объем пятиглавого Митрофаниевского храма с колокольней над западным входом неплохо вписался в огромное пространство площади и хорошо обозревался с различных сторон, его облик не вполне гармонировал со строгими классицистическими аркадами торговых рядов. Однако такое соотношение «византийского» храма с «классицистической» площадью было закономерным отражением архитектурных воззрений середины — второй половины XIX века.

Таким образом, процесс архитектурного оформления Александровской площади, затянувшийся на годы, получил продолжение благодаря строительству Митрофаниевской церкви, а завершился он лишь в сентябре 1900 года, когда в Таганроге состоялось торжественное открытие четырехклассного женского училища. Его величественный трехэтажный корпус, построенный но проекту инженера Б.А. Рожнова, был поставлен в центре юго-восточного полукружия торговых рядов на том месте, где находилось недостроенное и разобранное ранее старое здание Митрофаниевской церкви. Подчеркнутую представительность фасаду придавало сочетание в его архитектуре мотивов классицизма и неоренессанса.

https://www.sites.google.com/site/istoriceskijtaganrog/hramy-goroda/mitrofanievskaa-cerkov