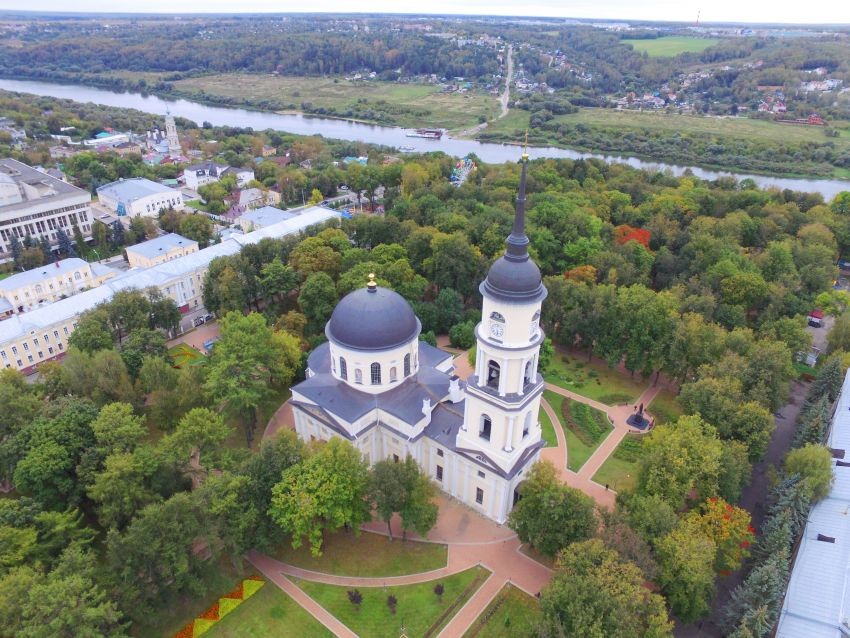

Троицкий храм на месте ныне стоящего собора впервые упоминается ещё в начале XVII века, и место это – самое важное в жизни города, его «ядро», бывший кремль. Около 200 лет стоит нынешний собор – но ещё столько же насчитывает история тех деревянных и каменных Троицких храмов, что стояли в разное время на его месте.

В 1610 году в Калуге Лжедмитрий II нашёл свою бесславную смерть от рук одного из своих приближённых. В связи с его похоронами в 1610 г. впервые упоминается (в Никоновской летописи) деревянный Троицкий храм. Восемь лет спустя запорожцы под предводительством Сагайдачного обманом захватили и полностью разорили Калугу, сгорел в грандиозном пожаре и Троицкий храм. Его отстроили вновь.

В 1626 г. он упоминается в описи как деревянный, двухшатровый, с приделом Иоанна Богослова. В 1687 г. на месте обветшавшего деревянного выстроили каменный храм – на средства вдовы известного боярина С. Т. Хитрово Анны Петровны, – и, как гласила надпись, для вечного поминовения государя Фёдора Алексеевича. Этот храм простоял сто лет и тоже обветшал. В 1786 г. началось строительство нового, нынешнего. Символично, что растянулось оно… ровно на 33 года. Первую сумму на постройку (30 тыс. руб.) выделила Екатерина II; освящён был собор при её внуке Александре I, через несколько лет после Отечественной войны. Старый собор разбирался, материалы его сразу же шли на постройку нового, но при этом службы в неразобранной части продолжались до 1799 года!

Проект составил губернский архитектор Иван Денисович Ясныгин, один из первых «классицистов» России, ученик Казакова. Собор очень прост и лаконичен по архитектуре, но за этой внешней простотой – уникальная сложность бесстолпной конструкции с первым в России большим безопорным куполом.

Внешний диаметр купола составил 20 м, внутренний – почти 17 м. У строившегося в те же годы Казанского собора Санкт-Петербурга (арх. Воронихин) купол – 15-метрового диаметра. Ясныгин и Воронихин достроили свои шедевры почти одновременно, в 1811 г. Правда, в калужском соборе предстояли ещё отделочные работы, которые прервала Отечественная война 1812 г. Лишь 10 апреля 1819 г. собор был освящён. Внутренняя высота в нём, от пола до образа Спаса в куполе, составила 36 м. Колокольня оказалась почти вдвое выше – 70 м. Таких больших соборов ни Калуга, ни ближайший к ней регион ещё не знали.

В XIX в. Троицкий храм был для калужан тем же, чем Храм Христа Спасителя для москвичей – не только главным собором города, но и памятником победы 1812 года. В нём хранилось 11 знамён калужского ополчения, а также знамя Азовского пехотного полка, спасённое калужанином С.А. Старчиковым в Аустерлицком сражении. Внутри собора был установлен 8-метровый иконостас архитектора М.Ф. Казакова – единственный в России «казаковский» иконостас, который мы знаем.

В советское время при разорении храма он был безвозвратно утерян. В 1924 г. собор закрыли и переоборудовали под Дом обороны. Здесь располагались кружки Осоавиахима и школа ПВХО (противовоздушной и химической обороны), действовал кинотеатр и даже одно время располагался зверинец. Осенью 1941 г., при отступлении Красной Армии из Калуги, было решено взорвать «стратегический объект». К счастью, начальник школы ПВХО, чтобы не тратить боеприпасы, в последний момент заменил способ казни: взрывание – на сожжение. Храм был подожжён и выгорел внутри, но устоял. С 1960-х гг., после частичного ремонта, в нём разместилась спортивная школа. 23 августа 1991 г. Троицкий собор был возвращён Русской Православной Церкви.

В 2000 г. ожила и «заговорила» колокольня: на ней установили колокола, главный из которых весит 5100 кг.