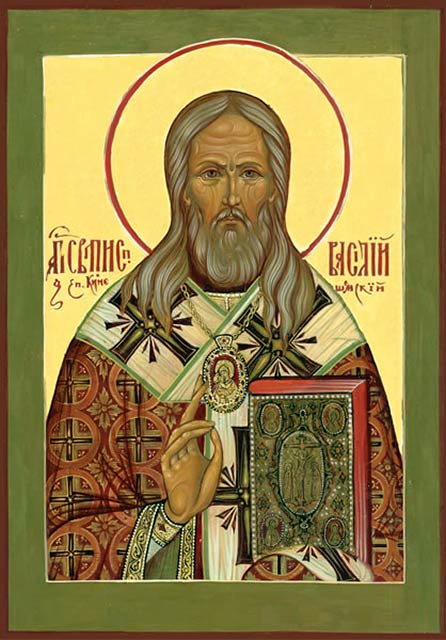

Священноисповедник Василий (Преображенский), епископ Кинешемский (1876–1945). «Неудобный» Святой: кто и зачем пытается предать забвению его память?! (К 80-летию преставления епископа Василия Кинешемского ко Господу в сибирской ссылке и к 40-летию обретения его честных мощей)

(Впервые опубликовано в журнале «Посев», №3, 2025, стр.46-55 и №4, 2025, стр.53-64)

«нѣсть бо тайно, еже не явится, ниже бысть

потаено, но да прiидетъ въ явленiе: аще

кто имать ушы слышати, да слышитъ.»

(Мк.4:22–23)

«Ничто́же покрове́но есть, е́же не откры́ется,

и та́йно, е́же не разуме́ется.

Зане́, ели́ка во тме ре́сте, во све́те услы́шится,

и е́же ко у́ху глаго́ласте во хра́мех,

пропове́стся на кро́вех.»

(Лк.12:2–3)

Епископ Кинешемский Василий (в миру – Вениамин Сергеевич Преображенский) (1876–1945) был прославлен Патриархом Московским Алексием II в августе 1993 года в чине местночтимого святого Ивановской и Кинешемской Епархии(1), а в августе 2000 года Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви причислен к Собору Новомучеников и Исповедников Российских в чине священноисповедника для общецерковного почитания(2). В церковном календаре (месяцеслове) были установлены дни памяти священноисповедника Василия Кинешемского: 31 июля/13 августа – дата преставления ко Господу в 1945 году и 5/18 октября – дата обретения мощей в 1985 году(3). Имя Владыки Василия было включено в Соборы Ивановских, Воронежских и Полтавских святых.

Мощи епископа Василия были обретены в Сибири 18 октября 1985 года и перевезены в Москву, а в июле 1993 года перенесены в Свято-Введенский женский монастырь города Иваново и выставлены для всенародного почитания(4). В Макариево-Решемском женском монастыре была составлена бденная служба Святителю Василию(5).

Как повествует Открытая Православная Энциклопедия «Древо»: «11 июня 2012 года в Иваново прибыл секретарь Синодальной комиссии Московского Патриархата по канонизации святых игумен Дамаскин (Орловский) c распоряжением за подписью патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что он, игумен Дамаскин должен принять из Введенского монастыря города Иваново мощи святителя Василия Кинешемского и передать монастырю мощи священномученика Владимира Введенского. По просьбе сестер монастыря данное распоряжение было продублировано указом епископа Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа. Игумен Дамаскин принял в Введенском монастыре мощи святителя Василия и передал этой обители мощи священномученика Владимира. При этом представители Ивановской митрополии не присутствовали. Затем игумен Дамаскин с мощами святителя Василия покинул пределы Ивановской области с тем, чтобы доставить святыню в то место, которое будет для нее определено патриархом Московским и всея Руси Кириллом, место пребывания мощей не оглашалось.»(6).

Кроме того, имя священноисповедника Василия Кинешемского и ещё 35 (тридцать пять) имен канонизированных Русской Православной Церковью святых из Собора Новомучеников и Исповедников Российских с 2013 года исключено из церковного календаря (месяцеслова), официально издающегося Московской Патриархией(7).

Произошедшее вызвало недоумение в обществе. Секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых игумен Дамаскин (Орловский) через помощницу сообщил журналистам новостного издания «Известия», что вопрос находится «вне его компетенции»(8). Никаких других разъяснений со стороны Московской Патриархии с того времени так и не последовало…

В свете наметившихся в минувшем 2024 году тенденций (исключение(9) из «Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий» упоминания о репрессированном духовенстве, де-реабилитация(10) священнослужителей – жертв сталинского террора, призывы(11) к «канонизации» Патриарха Сергия (Страгородского) и т.д.) молчаливое предание забвению 12,5 лет назад трех с половиной десятков имен из Собора Новомучеников и Исповедников Российских не может не настораживать…

Почему же епископ Василий (Преображенский) оказался среди преданных забвению святых? Его пример наиболее яркий, поскольку исключение дней памяти из церковного календаря сопровождалось демонстративным изъятием мощей этого святого из ивановского Свято-Введенского монастыря, где они открыто пребывали для всенародного поклонения. Эти события вызвали общественный резонанс и смущение в церковной среде.

Так, член Межсоборного присутствия РПЦ и секретарь Комиссии по канонизации святых Саратовской епархии, церковный историк иерей о. Максим Евгеньевич Плякин на вопрос журналистов новостного издания «Известия» заявил: «Представители комиссии по канонизации отмечали, в том числе публично, что наши представления о новомучениках после знакомства с архивами пришлось пересматривать. Например, в одном из дел святителя Василия Кинешемского содержатся, как принято говорить, признательные показания против третьих лиц: он свидетельствовал против Ираиды Тиховой, позже тоже прославленной во святых. Но неизвестно, этот ли казус имелся в виду при сокращении святцев»(12).

Если предположение о. Максима Плякина верно, то как тогда понимать комментарий тому же изданию секретаря Синодальной комиссии по канонизации святых игумена Дамаскина (Орловского), что данный вопрос находится «вне его компетенции»(13)?!

Святая исповедница Ираида Угличская (Ираида Осиповна (Иосифовна) Тихова) (1896–1967)(14) – регент церковного хора в одноклировом каменном храме(15) Успения Пресвятой Богородицы села Котово (на правом берегу реки Мимошни), Угличского района Ярославской области, духовная дочь Священномученика Серафима (Самойловича). У неё было домовладение в Котово, оставшееся в наследство от родителей, куда она пригласила жить епископа Василия, освобожденного в январе 1938 года из заключения в Рыбинском (Волжском) концлагере(16). Познакомились(17) они не ранее весны 1941 года во время одного из Богослужений в городе Угличе, где служил их общий знакомый – священник о. Сергий Николаевич Ярославский(18) (1899–1990), соузник Владыки по концлагерю(19).

И епископ Василий, и Ираида Тихова, и котовский приходской священник о. Константин Дмитриевич Соколов (+1944)(20) придерживались старо-тихоновской(21) ориентации и относились к непоминающим(22), то есть состояли в церковной оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому) и не разделяли его политики(23) абсолютной лояльности и безоговорочной поддержки советской власти. Владыка Василий приехал в Котово 01 апреля 1942 года и поселился в доме И.О. Тиховой, им был организован Евангельский кружок, а во дворе рядом с домом, в бане – устроена домовая тайная (катакомбная) церковь, где он служил для небольшого круга верующих(24). Котовский приходской Успенский храм был закрыт советскими властями в конце 1930-х годов и превращен в склад(25). Весной 1942 года местный церковный совет обратился в Угличский райисполком с заявлением о государственной регистрации для котовского прихода проживавшего в селе священника о. Константина Соколова(26). Ходатайство было удовлетворено властями, и в Успенском храме возобновились общественные Богослужения. По договоренности с настоятелем, епископ Василий по будним дням вместе с отцом Константином в приходском храме служили Всенощные и Литургии в присутствии самых близких людей(27).

Тайная (катакомбная) община(28) православных христиан в с. Котово была раскрыта(29) и репрессирована советскими органами государственной безопасности по доносу эвакуированной из г. Ленинграда Александры Павловны Клушиной(30). Последняя зарубила топором свою квартирную хозяйку, расчленила и избавилась от её тела, сказав соседям, что убитая ею женщина «ушла в город и не вернулась». Колхозный бригадир попросил Ираиду Тихову сходить в местное отделение милиции и заявить о пропавшей односельчанке. Когда А.П. Клушина узнала об этом, написала два доноса в органы НКВД на И.О. Тихову: один от своего имени, другой от имени убитой ею хозяйки дома. Преступление А.П. Клушиной было раскрыто, её арестовали и осудили на восемь лет концлагерей. Однако, доносы убийцы на Ираиду Тихову были приняты советскими властями к сведению.

Кроме того, летом 1943 года с участниками котовской церковной общины произошел следующий инцидент(31). В районный центр, Углич (ок. 6 км. от Котово), в августе месяце прибыл архиепископ Иоанн (Соколов), назначенный за год до этого митрополитом Сергием (Страгородским) на вдовствующую с 1930-х годов Ярославскую и Ростовскую кафедру. Вновь прибывший архиерей был ближайшим сотрудником Владыки Сергия (Страгородского) и его личным духовником во время ульяновской ссылки(32) в 1941–1942 годах(33). Архиепископ Иоанн (Соколов) имел дурную славу в церковной среде, духовенство и верующие считали его секретным сотрудником (сексотом) советских органов государственной безопасности (ОГПУ-НКВД-НКГБ)(34), чему имелись явные подтверждения.

Когда Владыка Иоанн (Соколов) находился в Угличе, некая женщина пришла к котовскому приходскому священнику о. Константину и от имени Владыки пригласила батюшку принять участие в архиерейском Богослужении в городе, а затем вместе с этим архиереем послужить в местной Успенской церкви(35). Однако, отец Константин, поминавший за Богослужениями митрополита Петра (Полянского)(36), Патриаршего Местоблюстителя, и архиепископа Серафима (Самойловича)(37), викария Ярославской и Ростовской епархии, принципиально отказался(38) сослужить сергианскому иерарху, активно сотрудничавшему с чекистами. Женщина стала требовать от священника немедленно предоставить ей письменный отказ, но о. Константин отказался(39) что-либо писать. Тогда, незнакомка потребовала от Ираиды Тиховой, как регента приходского хора, помощи в устроении церковной службы архиепископа Иоанна (Соколова), на что также получила отказ(40).

Разгневанный отказами котовских христиан-исповедников (священника и регента) ставленник митрополита Сергия (Страгородского) донес о произошедшем инциденте советским властям, потребовав от последних лишить о. Константина государственной регистрации, как священника(41). Это означало для батюшки полный запрет на легальное совершение общественных Богослужений. Несмотря на активные ходатайства местного церковного совета, в том числе, самой Ираиды Тиховой, и прихожан в защиту своего священника, прослужившего в Котово около 30 лет и пользовавшегося высоким авторитетом среди жителей, отец Константин был лишен государственной регистрации(42). Престарелый батюшка тяжело переживал запрет и спустя всего полгода, 09 мая 1944 года, отошел ко Господу и был погребен за алтарем Успенского храма в Котово(43).

Как давно подметили верующие, по истечению короткого периода времени после отъезда Владыки Иоанна (Соколова) из какого-либо города или епархии, там начинались массовые аресты духовенства органами госбезопасности(44). Так, например, произошло в Вологде(45) летом 1937 года. Также случилось и после отъезда этого архиерея из Углича в августе 1943 года. Тогда чекистам пригодились написанные уголовницей А.П. Клушиной доносы на Ираиду Тихову(46).

Вскоре, 05/06 ноября 1943 года сотрудники Управления НКГБ по Ярославской области арестовали(47) епископа Василия (Преображенского), Ираиду Осиповну Тихову, иеромонаха Дамаскина (Жабинского)(48) в Котово. Местный священник о. Константин Соколов смог избежать ареста, по-видимому, только благодаря преклонному возрасту (68 лет), тяжелым болезням и массовой общественной поддержке односельчанами(49)… Арестованные были заключены во внутреннюю тюрьму УНКГБ № 1 в Ярославле(50).

Выдвинутые против Ираиды Тиховой обвинения гласили: «антисоветская агитация, участница нелегальной а/с церковной организации «Истинно Православная Церковь», активная антисоветская деятельность, участие в организации подпольной домашней церкви»(51).

При обыске(52) на территории домовладения И.О. Тиховой были найдены и изъяты священные предметы, указывавшие на проведение тайных церковных Богослужений: святой антиминс, панагия, два серебряных креста, две иконы, полное архиерейское облачение и церковная утварь(53).

Все обвинения следователей УНКГБ Ираида Тихова категорически отрицала, и давать следствию обвинительные показания на епископа Василия, являвшегося одним из главных фигурантов фабрикуемого дела, отказывалась(54). Иеромонах Дамаскин (Жабинский), сослуживший Владыке в домашней (катакомбной) церкви в Котово, на допросах не отрицал ни факта тайных Богослужений, ни своего участия в них, ни участия епископа Василия, И.О. Тиховой и других верующих(55).

Согласно существовавшей в сталинские годы «правоприменительной» практике, не только участие духовенства и мирян в тайных Богослужениях в домашних (катакомбных) церквях, но и участие мирян в домашних христианских кружках уже рассматривалось следствием как «контрреволюционная агитация», «подпольная антисоветская деятельность» и подводилось под действие «политической» 58-й статьи УК РСФСР. Такой же подход прослеживается на примере подобных дел(56), сфабрикованных советскими органами госбезопасности и в других регионах страны.

Таким образом, обнаруженных чекистами при обыске в доме И.О. Тиховой священных предметов, облачений и церковной утвари, показаний о. Дамаскина (Жабинского), а также доносов уголовницы А.П. Клушиной и архиепископа Иоанна (Соколова) на тайную общину христиан в Котово, было вполне достаточно (по меркам того времени) для предъявления трем арестованным 05/06 ноября 1943 года фигурантам дела обвинений в «антисоветской деятельности» и их осуждения по 58-й статье.

Однако, перед следователями Ярославского УНКГБ, судя по всему, стояла задача не просто сфабриковать дело(57) районного масштаба и осудить его фигурантов, но сломить и подчинить волю главного обвиняемого – епископа Василия, проживавшего в разных районах Ярославской области до ареста на протяжении пяти с половиной лет(58). В этом случае, перед следствием открывались бы неограниченные возможности по расширению масштаба дела с Угличского района на всю область, а может и дальше…

Похожая тактика масштабирования дел использовалась чекистами, например, после ареста епископа Таганрогского Иосифа (Чернова)(59) в июне 1944 года. Тогда Управлению НКГБ по Ростовской области удалось сфабриковать дело, где главным обвиняемым сделали викарного архиерея из города Таганрога, включив в него массу эпизодов за пределами Таганрогского Викариатства, в итоге – осуждено 43-и жителя Ростовской области из городов Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Азов и других мест(60).

В случае с епископом Василием (Преображенским) ничего подобного не наблюдается. Реальные сроки ссылки по итогам данного дела присуждены лишь двум обвиняемым фигурантам(61): Ираиде Тиховой и иеромонаху Дамаскину (Жабинскому), по 5 (пять) лет. Владыка Василий этапирован(62) в Москву в конце января 1944 года, и в приговоре вообще не упоминается(63).

С момента заключения Владыки во внутреннюю тюрьму УНКГБ № 1 в Ярославле, 07 ноября 1943 года, к нему был применен так называемый следственный конвейер(64), когда заключенного на протяжении многих дней подвергали непрерывным допросам несколько (2-3 чел.) сменяющих друг друга следователей, полностью лишая при этом допрашиваемого сна и периодически – приема пищи и воды(65). Епископ Василий подвергался пытке следственным конвейером почти два месяца (54-ре дня). В итоге, в деле появился протокол допроса от 30 декабря 1943 года, где якобы он «сознается» в «антисоветской деятельности»(66). Кроме того, в этом протоколе допроса содержалось «признание» Владыки о якобы участии в «антисоветской деятельности»(67) третьих лиц: Ираиды Тиховой, её односельчан, некоторых давних знакомых и духовных чад архиерея.

Однако, так называемый протокол допроса епископа Василия, датированный 30 декабря 1943 года, содержащийся в деле, является машинописной копией (дубликатом), ни на одном из его листов нет подписи допрашиваемого Владыки, а на последнем листе нет подписи следователя. Где оригинал этого документа, почему отсутствует в деле?! Существовал ли вообще когда-нибудь оригинал протокола допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года?!

Центральный Архив ФСБ России утверждает(68), что рукописный оригинал протокола допроса архиерея от 30 декабря 1943 года, все страницы которого заверены «собственноручной подписью обвиняемого Преображенского В.С.», хранится в архивном уголовном Деле № Р-35561(69) у них в Москве. Однако, фотокопии листов данного документа ЦА ФСБ России в ответ на запрос направлять не стал, ссылаясь(70) на положения Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» и Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».

В тоже время, Государственный Архив Ярославской области, где находится на хранении архивное уголовное Дело № С-11916 иеромонаха Дамаскина (Жабинского) и других 1944 года(71), в котором содержится дубликат протокола допроса Владыки Василия от 30 декабря 1943 года, прислал в ответ на запрос фотокопии листов указанного документа(72).

Следующая странность в оформлении указанного дубликата протокола допроса архиерея – отсутствие(73) в его тексте указаний времени начала и окончания допроса, что является грубейшим нарушением при составлении документа подобного рода. В качестве следователя, допрашивавшего епископа Василия, указан(74) начальник 2-го отдела УНКГБ по Ярославской области майор госбезопасности Алексей Григорьевич Ильичев (1905–1984)(75). Руководитель такого уровня и звания не мог не знать внутриведомственных требований НКГБ СССР при оформлении протоколов допросов. Тогда почему не указано время проведения допроса Владыки?!

По сообщению(76) ЦА ФСБ России, время проведения допроса епископа Василия отсутствует и в оригинале протокола от 30 декабря 1943 года, хранящемся(77) в Москве.

Текст копии протокола допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года напечатан на одной печатной машинке (шрифт содержит одинаковый характерный дефект в маленькой букве «т»), но в разное время: заголовок, дата и первый вопрос следователя отпечатаны чернилами яркого черного цвета и четко читаются, а весь остальной текст имеет поблекший (выцветший) вид, местами буквы сливаются друг с другом (будто не хватает резкости зрения для их прочтения). Данная разница в печатном шрифте дубликата протокола допроса свидетельствует, что его первый лист был извлечен из печатной машинки уже после того, как его начали печатать, и возвращен обратно спустя довольно продолжительное время, за которое чернила в печатной машинке успели заметно израсходоваться. Следовательно, датировка протокола допроса архиерея, указанная в начале его дубликата – 30 декабря 1943 года, не соответствует фактической дате набора его текста, который печатался гораздо позднее (судя по выцветшим чернилам). Почему?!

Кроме того, на первом листе копии протокола допроса епископа Василия видно, что текст его «ответа» на первый вопрос следователя печатался с заметным смещением (на две буквы) вправо относительно изначально выбранного размера отступа текста от левого края бумаги. То есть, буква «О» в первом слове «ОТВЕТ:» располагается под буквой «П» в первом слове «ВОПРОС:». Далее по тексту подобных смещений слов «ВОПРОС:» и «ОТВЕТ:» друг относительно друга и относительно левого края листов бумаги не наблюдается. При этом, указанное смещение текста совпадает с описанным выше цветовым контрастом чернил, которыми он печатался: слово «ВОПРОС:» набрано ярким черным шрифтом и четко читается, а слово «ОТВЕТ:» имеет уже поблекший (выцветший) и расплывчатый вид (т.е., печаталось гораздо позднее)(78).

Таким образом, отсутствие в Деле № С-11916, хранящемся в ГАЯО, оригинала протокола допроса Владыки от 30 декабря 1943 года, а также перечисленные нарушения при оформлении, нестыковки и различия шрифта дубликата протокола допроса, могли бы указывать на его фабрикацию следствием, если бы не утверждение ЦА ФСБ России о том, что рукописный оригинал указанного документа находится в Деле № Р-35561, хранящемся в Москве.

Теперь обратимся к тексту так называемого протокола допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года. По структуре и содержанию рассматриваемый документ представляет из себя компиляцию из автобиографических сведений о епископе Василии, обрывков его отдельных фраз, описания эпизодов из предыдущих (уже закрытых) уголовных дел, по которым ранее репрессировался Владыка (в 1923, 1928, 1933 годах), показаний других фигурантов дела об архиерее, а также ложных обвинений и «признаний», приписываемых ему следователями. Например, на трех страницах(79) содержится непрерываемый вопросами следователя автобиографический «рассказ» архиерея, что противоречит приемам проведения допросов в то время: появление столь длительного монолога обвиняемого о событиях 10-20-летней давности во время реального допроса было практически исключено – следователь обязательно прервал бы допрашиваемого уточняющими вопросами. Далее, на трех страницах(80) дубликата протокола допроса содержится подробный перечень участников «антисоветской организации церковников» с краткими сведениями о каждом из них – всего 14-ть человек, который якобы «по памяти» приводит 68-летний архиерей после двух месяцев изтязаний следственным конвейером (пытка безсонницей). И, снова, следователь не задает допрашиваемому Владыке никаких уточняющих вопросов по поводу якобы «названных им» имен и фамилий. Абсурдность подобного «следственного материала» с медицинской точки зрения(81) также может указывать на фальсификацию протокола допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года.

Обращает на себя внимание следующая фраза в тексте протокола допроса, приписываемая следствием Владыке: «О роли каждого из них в антисоветской организации я подробно расскажу на последующих допросах.»(82). Однако, никаких протоколов (или даже их дубликатов) «последующих допросов» архиерея в деле не содержится. Почему?! Неужели следствие не ухватилось бы за эту возможность, если епископ Василий на самом деле был готов давать «признательные» показания?! Отсутствие в деле протоколов «последующих допросов» архиерея – это ещё один аргумент, указывающий на высокую вероятность фальсификации протокола допроса от 30 декабря 1943 года.

Кроме того, всех якобы перечисленных Владыкой в протоколе допроса от 30 декабря 1943 года «активных участников созданной и руководимой им антисоветской организации церковников» можно разделить условно на три группы(83):

— фигуранты предыдущих уголовных дел епископа Василия (1923, 1928, 1933 годов);

— знакомые Владыки по Рыбинскому концлагерю, также осужденные ранее за «антисоветскую деятельность»;

— члены церковного прихода села Котово, где полтора года перед арестом проживал и совершал Богослужения архиерей, проходившие в прошлом по уголовным делам или подвергавшиеся аресту за «антисоветскую деятельность».

Следовательно, Ярославское УНКГБ и без показаний епископа Василия располагало сведениями обо всех лицах, перечисленных в протоколе допроса от 30 декабря 1943 года, причем в больших объёмах, чем приведены в указанном протоколе.

На факт компиляции ярославскими следователями содержания протокола допроса Владыки от 30 декабря 1943 года из материалов предыдущих уголовных дел, по которым ранее репрессировался архиерей (в 1923, 1928, 1933 годах), указывает и состав приведенных в данном протоколе обвинений епископа Василия и «активных участников созданной и руководимой им антисоветской организации церковников»: «принадлежность к нелегальной церкви», «восхваление дореволюционной жизни», «создание евангельских кружков» или участие в них, «антисоветские убеждения». По всем этим обвинениям и сам Владыка, и его духовные чада или просто знакомые, перечисленные в указанном протоколе, уже были осуждены и отбыли наказание (заключение, ссылку) ещё в довоенный период.

К перечисленным обвинениям в протоколе допроса от 30 декабря 1943 года добавились, конечно, и новые, шаблонные для военного времени: в «пораженческих настроениях», в «активном бойкотировании легальной церкви», в «противодействии проведению патриотической работы среди верующих» (это про отказ сослужить с сергианским иерархом). И, это тоже повод усомниться в достоверности содержания данного протокола.

Но, самым главным доказательством того, что протокол допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года ярославские следователи писали не со слов архиерея, является содержащийся в его тексте якобы «ответ» Владыки на вопрос следователя: «вы знаете проживающего в городе Тутаеве Георгия Георгиевича Седова?». В качестве «ответа» архиерея приведен следующий текст: «нет, не знаю и слышу о нем впервые здесь на следствии»(84). Если бы епископ Василий действительно сотрудничал со следствием, то он бы дал показания и на Г.Г. Седова, который также, как и И.О. Тихова, участвовал в тайных Богослужениях Владыки в Котово и даже сослужил ему в качестве псаломщика(85).

Егор Егорович (или Георгий Георгиевич) Седов(86) состоял псаломщиком Воскресенского собора в Тутаеве(87) (до 1918 года – Романов-Борисоглебск) и являлся духовным сыном Святителя Афанасия (Сахарова). Спустя 1,5 месяца после ареста членов котовской христианской общины, 24 декабря 1943 года был арестован и Е.Е. Седов(88). Основанием(89) для его ареста и обвинений в «антисоветской деятельности» стали показания арестованного ранее иеромонаха Дамаскина (Жабинского), часто бывавшего в доме Седова в Тутаеве.

Однако, несмотря на давление следователей в течение всего 11-месячного периода пребывания Егора Егоровича в предварительном заключении, он так и не дал им признательных показаний, и по приговору Особого Совещания при НКВД СССР 07-го октября 1944 года был освобожден из тюрьмы(90). Освобождение Седова стало возможным только благодаря отсутствию на него показаний епископа Василия. Даже следователи, фабриковавшие протокол допроса Владыки не знали об их знакомстве, иначе по-другому бы «ответили» на свой вопрос(91).

Кроме того, Е.Е. Седов не проходил ранее ни по одному из предыдущих уголовных дел епископа Василия (1923, 1928, 1933 годов), поэтому, следствие и не смогло привести в скомпилированном по материалам этих дел тексте протокола допроса от 30 декабря 1943 года никаких сведений, связывающих Егора Егоровича с Владыкой.

Как ранее отмечалось, следователи пытались сломить волю Владыки для фабрикации дела против катакомбных церковных общин в областном масштабе или даже выйти за пределы Ярославской области. В пользу этого свидетельствует и протокол допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года, при составлении (фальсификации) которого в его тексте следствием указаны имена и фамилии не только жителей Угличского района, но и жителей других районов Ярославской области (Рыбинского, Тутаевского), а также соседних областей (Костромской, Ивановской)(92). Таким образом, следователи-фальсификаторы сами выдали свои намерения.

Однако, сломить волю епископа Василия следователям УНКГБ по Ярославской области так и не удалось, поэтому, ими был сфабрикован так называемый протокол допроса Владыки от 30 декабря 1943 года с его «признательными показаниями» с целью оказания давления на других фигурантов дела. Для большего он не пригоден, поскольку при первой же очной ставке архиерея с любым из фигурантов дела приписываемые Владыке следователями ложные «показания» были бы им опровергнуты. Так, например, произошло при очной ставке епископа Василия и его духовной дочери Ираиды Тиховой 24-го января 1944 года. Привожу ниже полностью текст Протокола(93) их очной ставки:

«Протокол очной ставки между обвиняемыми – ПРЕОБРАЖЕНСКИМ Вениамином Сергеевичем и ТИХОВОЙ Ираидой Осиповной

от 24-го января 1944 года. г. Ярославль.

Очная ставка начата в 14 часов 30 мин.

закончена в 16 часов 00 мин.

ВОПРОС ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ – Знаете ли вы сидящую перед вами гражданку?

ОТВЕТ – Да, знаю. Передо мной ТИХОВА Ираида Осиповна, моя духовная дочь и последовательница. С ней я познакомился в начале 1942 года в селе Котово Угличского района. С того времени до дня ареста я проживал у ТИХОВОЙ в доме, находился с нею в хороших отношениях. Личных счетов и ссор с ней не имел.

ВОПРОС ТИХОВОЙ – Правильно ли показывает ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ о времени, обстоятельствах знакомства и характере отношений с ним?

ОТВЕТ – Да, ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ показывает правильно. В апреле месяце 1942 года, когда (Василий) Вениамин Сергеевич прибыл в город Углич, в церковь, находящуюся в нашем селе Котове, я познакомилась с ним и пригласила его жить к себе в дом. Личных счетов и ссор я с ним не имела.

ВОПРОС ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ – Подтверждаете ли вы свои показания в отношении себя и других, в частности в отношении ТИХОВОЙ, которые дали на допросах?

ОТВЕТ – На допросах я показал о существовании и о деятельности руководимой мной антисоветской организации, членом которой является ТИХОВА Ираида Осиповна. Об этом я показал на предыдущих допросах и свои показания полностью подтверждаю.

ВОПРОС ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ – Что конкретно вы показали о ТИХОВОЙ?

ОТВЕТ – На допросах о ТИХОВОЙ я показал, что знаю ее как бывшую учительницу, регентшу церковного хора, ранее арестовывалась за антисоветскую деятельность. С ее слов мне известно, что ранее она поддерживала близкую связь с бывшим угличским архиепископом Серафимом Самойловичем, училась на созданных им в городе Угличе богословских курсах. После осуждения его, оказывала ему и другим лицам из духовенства, осужденным за антисоветскую деятельность, широкую материальную помощь. По убеждениям ТИХОВА является моей единомышленницей, также как и я антисоветски настроена и активным противником легально действующей церкви.

ВОПРОС ТИХОВОЙ – Подтверждаете ли вы показания Вениамина Сергеевича о вас?

ОТВЕТ – Правильно. Связь с архиепископом Серафимом я имела, ему и другим осужденным за антисоветскую деятельность материально помогала. К Советской власти, как власти атеистической, не признающей религию, действительно я отношусь отрицательно. В этом вопросе ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ показывает правильно.

ВОПРОС ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ – Приведите конкретные факты антисоветских разговоров с ТИХОВОЙ.

ОТВЕТ – Конкретных фактов подобных разговоров не помню.

ВОПРОС ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ – Расскажите о проводимой вами, совместно с ТИХОВОЙ, практической антисоветской работе.

ОТВЕТ – В доме ТИХОВОЙ Ираиды Осиповны мною была организована тайная домашняя церковь, в этом она принимала участие. ТИХОВА участвовала в тайных богослужениях и являлась членом созданного мною в селе Котово нелегального евангельского кружка. В создании этого кружка она принимала участие, а собрания этого кружка происходили под моим руководством в ее доме.

ВОПРОС ТИХОВОЙ – Подтверждаете ли эти показания?

ОТВЕТ – Тайные богослужения происходили в моей бане. Сборища верующих, участников евангельского кружка происходило в моем доме под руководством ПРЕОБРАЖЕНСКОГО. Об этом он также показал правильно.

ВОПРОС ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ – Имеете ли вопросы к ТИХОВОЙ?

ОТВЕТ – Вопросов к ТИХОВОЙ не имею.

ВОПРОС ТИХОВОЙ – К ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ у вас есть вопросы?

ОТВЕТ – Вопросов к ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ у меня не имеется.

Записано с наших слов правильно. В. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ТИХОВА.»

Как видно из приведенного текста, епископ Василий и Ираида Тихова во время очной ставки между ними 24-го января 1944 года сообщают следствию только те сведения о себе, которые и так были давно известны следователям из показаний других фигурантов дела (например, иеромонаха Дамаскина (Жабинского), из агентурных донесений (доносы уголовницы А.П. Клушиной и архиепископа Иоанна (Соколова), из прошлого уголовного дела И.О. Тиховой, а также в результате проведенного чекистами обыска в ее доме в Котово. Но, ни слова об «антисоветских разговорах», «враждебных замыслах», «пораженческих настроениях» и прочих ложных обвинениях, которые следователи пытались сфабриковать(94) против Владыки и его духовных чад. Нельзя не заметить единодушия в словах этих двух Исповедников, открыто свидетельствующих о своей Вере перед угрозой жизни и свободе.

Никто из перечисленных в протоколе допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года, за исключением самого Владыки, И.О. Тиховой и сотрудничавшего со следствием иеромонаха Дамаскина (Жабинского), привлечен к уголовной ответственности и осужден не был. Более того, упомянутый(95) в числе «активных участников {…} антисоветской организации церковников» под № 1 угличский священник о. Сергий Николаевич Ярославский(96), бывший соузник епископа Василия по концлагерю, продолжил пастырское служение на своём приходе, а спустя всего пять лет – весной 1949 года был возведен в сан игумена(97), в 1952–1953 годах заочно окончил Ленинградскую духовную семинарию(98).

Учитывая ужесточение(99) государственной политики в СССР по отношению к Церкви и духовенству в 1948 году, описанное продвижение по службе иерея о. С.Н. Ярославского в то время не могло состояться без непосредственного участия советских органов государственной безопасности и их прямых ставленников – уполномоченных по делам Русской Православной Церкви, согласовывавших и утверждавших все кадровые решения в епархиях РПЦ. Очевидно, что ярославские чекисты не могли «не знать» о существовании протокола допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года и об упоминании в нём иерея о. С.Н. Ярославского. Следовательно, продвижение этого священника по службе в 1949–1953 годах и, соответственно, игнорирование чекистами текста указанного протокола подтверждает факт фальсификации этого документа ярославскими следователями в 1943 году.

Если страницы оригинала(100) так называемого протокола допроса епископа Василия от 30 декабря 1943 года, действительно, заверены «собственноручной подписью обвиняемого Преображенского В.С.»(101), то это может означать лишь, что ярославские следователи многодневными пытками довели Владыку до полусознательного состояния и затем силой вынудили его завизировать либо чистые листы бумаги, либо уже исписанные текстом сфальсифицированного ими протокола не читая его.

Однако, при этом, следует учитывать, что архиерей находился во внутренней тюрьме УНКГБ № 1 в Ярославле с 07 ноября 1943 года, и до момента появления протокола его допроса – 30 декабря 1943 года (если верить официальной датировке данного документа) прошло 54 (пятьдесят четыре) дня. Всё это время Владыка подвергался пыткам (следственным конвейером) и избиениям. Поэтому, пример епископа Василия (Преображенского) прямо опровергает следующее утверждение бывшего секретаря Синодальной Комиссии по канонизации святых архимандрита Дамаскина (Орловского): «Большая часть людей, которых мучили, не подписала. Это ясно даже, когда поразмышляешь о психологии человека. Когда на него нажимают, у него сопротивляемость возрастает. Подписали большая часть тех, кого не мучили, кто не захотел просто лишиться душевного комфорта в разговоре со следователем. Они подписали всё и вся, и на всех. Потом, правда, встречаются объяснения, почему подписали. Что, да, они не хотели портить своих отношений, что следователь грубо с ними разговаривал… Это всё на очень душевном уровне решалось, а вовсе не под нажимом каких-то сверхъестественных пыток. Кстати сказать, когда пытали людей, мучили, они или не подписывали. Они или просто падали в обморок, потому что есть же в сопротивляемости мера человека, известная… И дальше хоть что, он уже всё равно сам ничего подписать не может и ничего не чувствует. Его что пытай, что не пытай. Есть порог чувствительности. Поэтому аргументация, что все подписали, потому что их пытали, — несостоятельна по причине, что Господь так человека устроил. Большая часть людей, сдавшихся и согласившихся сотрудничать в широком виде со следствием, подписывала всё сама, без всякого физического нажима…»(102).

Очевидно, что в случае с епископом Василием имели место и многодневные пытки, и мучения, и сопротивляемость воли архиерея своим мучителям. Иначе, собственноручная подпись Владыки на страницах сфальсифицированного ярославскими чекистами протокола его допроса(103) появилась бы не через 54 (пятьдесят четыре) дня с момента начала следствия, а гораздо раньше. Для сравнения, в деле Таганрогского епископа Иосифа (Чернова) 1944 года протокол допроса(104) с «признательными показаниями» в «антисоветской деятельности» с собственноручной подписью архиерея появился спустя всего 14 (четырнадцать) дней после его ареста(105).

О физическом состоянии епископа Василия, вызванном многодневными пытками в период следствия, а также об интенсивности этих изтязаний, свидетельствует следующий факт. Протокол допроса Владыки датирован 30 декабря 1943 года, а протокол очной ставки между архиереем и И.О. Тиховой, все отрицавшей на следствии(106), датирован 24 января 1944 года(107). То есть, прошло 25-ть суток с момента якобы «дачи признательных показаний» епископом Василием до проведения очной ставки с его участием, накануне этапирования в Москву. Почему так долго медлило следствие, если обвиняемая Ираида Тихова своей «вины» так и не признала(108), даже после предъявления ей следователем протокола допроса Владыки от 30 декабря?! Доведенный пытками до полного истощения архиерей был даже не в состоянии самостоятельно передвигаться и, поэтому, физически не мог раньше принять участие в очной ставке. Понадобилось почти четыре недели, чтобы Владыку можно было предъявить И.О. Тиховой для очной ставки.

Кроме того, ярославские чекисты готовили епископа Василия к отправке в столицу по запросу НКГБ СССР, который пришел в Ярославль в начале января 1944 года(109), то есть, почти сразу после появления протокола допроса архиерея от 30-го декабря. Однако, этапирован в Москву Владыка был только в середине 20-х чисел января, сразу после состоявшейся очной ставки с Ираидой Тиховой(110). Причина данной задержки, как и в случае с очной ставкой, та же самая – критическое состояние здоровья архиерея после двух месяцев пыток и издевательств со стороны ярославских следователей.

Неудивительно, что по прибытию во внутреннюю тюрьму НКГБ в Москве, 26 января 1944 года, епископу Василию при медицинском осмотре был поставлен диагноз «истощение» и он был сразу помещен на две недели в Бутырскую тюремную больницу(111). Достаточно взглянуть на тюремную фотографию Владыки (1943), чтобы убедиться в тяжелом состоянии его здоровья и жестоком обращении с ним во время следствия.

Если бы усилия ярославских чекистов в отношении епископа Василия достигли своей цели, то в сфабрикованном ими групповом деле ему была бы отведена роль главного (основного) фигуранта (обвиняемого), что отразилось бы и в названии дела. Например, как в случае с Таганрогским епископом Иосифом (Черновым): дело 1944–1946 годов, сфабрикованное следователями УНКГБ по Ростовской области, получило название «Дело епископа Иосифа (Чернова) и других 43-х жителей Ростовской области»(112). В Ярославле добиться подобного «успеха» следователям УНКГБ не удалось, и название сфабрикованного ими в 1943–1944 годах дела получилось гораздо «скромнее»: «Дело иеромонаха Дамаскина (Жабинского) и др. Ярославская обл.»(113), а число осужденных по нему к реальным срокам ссылки – двое(114).

Упорное нежелание Владыки Василия сотрудничать со следствием объясняет отсутствие интереса со стороны УНКГБ по Ярославской области к продолжению следственных действий в отношении архиерея после его этапирования в Москву(115). Никаких встречных запросов на возвращение епископа Василия из столицы в Ярославль для продолжения следствия ярославскими чекистами в НКГБ СССР не направлялось(116, 117).

Подводя итог, становится очевидным, что предположение иерея Максима Плякина о причинах поспешного изъятия мощей Святителя Василия Кинешемского из ивановского Свято-Введенского монастыря и дней его памяти из церковного календаря: «признательные показания против третьих лиц: он свидетельствовал против Ираиды Тиховой»(118) не подтверждается. Сфабрикованный ярославскими следователями после 54-х дней следственного конвейера протокол допроса свидетельством Владыки не является и никакой роли в осуждении Ираиды Тиховой не сыграл, никто на основании этой фальшивки арестован и/или осужден не был.

Что же тогда могло послужить подлинной причиной произошедшего в июне 2012 года? Кому и зачем понадобилось стереть память о священноисповеднике Василии (Преображенском) на самом деле? Кто дерзнул опорочить в глазах миллионов верующих имя Святителя, приписав ему «признательные показания», которых он никогда не произносил?!

Прежде чем обсуждать вероятные причины, следует оговориться, что действительная причина оклеветания и забвения Святителя Василия Кинешемского (какой бы она не была на самом деле) не благовидная, иначе её не замалчивали бы так тщательно последние 12,5 лет. Тем более, когда дело касается всей Церкви. Кроме того, очевидно, что подлинная причина имеет не церковную (то есть, внешнюю по отношению к Церкви) природу, иначе не было бы столь откровенного пренебрежения церковными канонами и решением Архиерейского Собора 2000 года о прославлении епископа Василия (Преображенского).

Первое предположение. Сохранение памяти о священноисповеднике Василии Кинешемском и его подвиге не позволяет подвести «научное» и церковное обоснование под активно готовящуюся «канонизацию» Патриарха Сергия (Старгородского)(119). И, дело не только в том, что епископ Василий категорически отказался принять Декларацию(120) 1927 года митрополита Сергия, что активно поддержал открытое Обращение(121) от 06 февраля 1928 года пяти архиереев во главе со вторым Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Ярославским и Ростовским Агафангелом (Преображенским) о выходе из административного подчинения митрополиту Сергию, что до конца своего земного пути последовательно придерживался старо-тихоновской церковной ориентации (непоминающие)(122).

Яркий пример катакомбного архипастырского служения Владыки Василия (Преображенского) – это выразительная демонстрация нравственного выбора русского архиерея, альтернативного и противоположного выбору митрополита Сергия (Страгородского). Данный пример опровергает исторический миф, внедряемый в общественное сознание апологетами «канонизации» Патриарха Сергия, о якобы поддержке последним катакомбных церквей и о так называемом «новом курсе»(123). В основу данного мифа положена фраза катакомбного священника – протоиерея о. Глеба Каледы из его воспоминаний и размышлений: «Храмы закрывались, но появлялись катакомбные церкви. Они были двух типов: одни не признавали местоблюстительства митрополита Сергия, а другие признавали, а сам митрополит Сергий одной рукой подписывал свои декларации, а другой рукой посвящал ставленников для подпольных храмов.»(124). Никаких ссылок на конкретные примеры «посвящения ставленников для подпольных храмов» митрополитом Сергием (Страгородским) отец Глеб не приводит, что позволяет считать данное его высказывание образным (фигуральным), а не историческим свидетельством.

Тем не менее, московский церковный историк Алексей Львович Беглов представляет процитированные слова о. Глеба Каледы уже как неоспоримый исторический постулат и строит на нем свое исследование «В поисках «безгрешных катакомб»: церковное подполье в СССР»(125) (2008). Во Введении к данной работе А.Л. Беглов пишет: «Между тем понятия «катакомбы», «катакомбная церковь» через церковный «там-» и «самиздат» в 1960-1970-е гг. вернулись в Россию именно в том значении, какое им придали публицисты Зарубежной церкви. И здесь смысл понятия снова начал двоиться: одни авторы в духе зарубежной публицистики именовали катакомбами нелегальную церковную оппозицию, другие употребляли его как технический термин — синоним эпитета «нелегальный».»(126). Именно так, механистически автор и относится к данному понятию, заменяя его в своей работе эпитетом «нелегальный». По странному совпадению, точно также – «нелегальная церковь» назывались катакомбные церковные общины и в следственных материалах советских органов государственной безопасности (НКВД-НКГБ)(127).

Таким образом, с одной стороны, автором безосновательно утверждается, что якобы митрополит Сергий (Страгородский) чуть-ли не самолично участвовал в созидании церковных катакомб в СССР, а с другой стороны, само понятие «катакомбная церковь» (то есть, исповедующая Истину церковная община, скрывающаяся из-за этого от своих власть имущих гонителей) низводится автором до «технического термина». Понижается его глубина с экклезиологической категории (как места для спасения души) до ситуативной внешней формы существования, лишается нравственного измерения (то есть, обезценивается).

Данным полемическим приемом подвиг катакомбного служения в условиях жесточайших в истории гонений на Веру пытаются представить обыденным явлением церковной жизни и, одновременно, нивелировать разделение между активными пособниками богоборческих властей из числа сергианских иерархов (например, духовник и ближайший сподвижник митрополита Сергия (Страгородского) архиепископ Иоанн (Соколов) и их жертвами из числа непоминающих (например, епископ Василий Кинешемский).

Кроме того, подобная подмена понятий позволяет под эпитетом «нелегальный» в глазах читателя смешивать канонические катакомбные церковные общины с различными раскольническими (обновленцы, григорьевцы) и маргинальными сектами (федоровцы, ильинцы, иннокентиевцы, чердашники и т.д.), что автор и делает(128).

При этом, А.Л. Беглов не приводит ни одного исторического примера, когда бы митрополит Сергий (Страгородский) непосредственно сам поддерживал, или по его указанию оказывалась бы поддержка катакомбным церквям, или, хотя бы, делалось это с его ведома.

Заявляя свою работу исследованием церковного подполья в СССР, А.Л. Беглов даже не упоминает(129) ни разу имен таких духовных наставников катакомбных общин в 1920–1940-е годы, как например, митрополит Иосиф (Чернов), архиепископ Серафим (Самойлович), архиепископ Варлаам (Ряшенцев), епископ Василий (Преображенский), епископ Максим (Жижиленко), архимандрит Иосия (Сорокин), архимандрит Борис (Холчев), священник о. Сергий Мечев и других. Ведь, их подвиг опровергает утверждения автора о якобы лояльности митрополита Сергия (Страгородского) к катакомбникам, поэтому, он о них… просто умалчивает.

В тоже время, А.Л. Беглов утверждает, что якобы во время войны «допускалось и даже поощрялось участие в подпольных паломничествах легальных священников. {…} Впрочем, изданная в феврале того же года (1944 – прим. автора статьи) Инструкция Совета по делам Русской Православной Церкви предписывала не допускать крестных ходов (кроме тех, что являются частью богослужения), молений в поле и «в особо почитаемых верующими местах», освящений общественного стада, совершения панихид на братских могилах, совершения церковных служб (Литургий) вне стен храмов. Несмотря на это, участие зарегистрированного духовенства в этих богослужебных церемониях продолжалось почти официально.»(130).

Подобные нарративы автора направлены на формирование и поддержание исторического мифа о принятии советскими властями во время войны так называемого «нового курса», который якобы позволял церковному народу открыто проявлять свое религиозное чувство. Однако, исторические факты говорят об обратном. Например, в Тарасовском районе Ростовской области в конце июня 1944 года на десятую пятницу после Св. Пасхи Христовой легальным священником Свято-Духовского прихода х. Каюков о. Симеоном Константиновичем Красновым (1891–1946)(131) был организован и проведен традиционный Крестный ход(132) из окружных хуторов в станицу Митякинскую к Престольному Празднику в честь Святой мученицы Параскевы Пятницы (Иконийской), чья чудотворная икона с XVIII века хранилась в станичном Христорождественском храме(133). В Крестном ходе приняли участие четверо легальных священников из хуторских храмов района и более полусотни местных жительниц(134). Произошедшее не осталось незамеченным советскими властями, и о. Симеон был взят в «оперативную разработку» органами государственной безопасности, началась фабрикация уголовного дела на священника. С 10-го по 21-е сентября 1944 г. начальником Тарасовского районного отдела УНКГБ по Ростовской области капитаном госбезопасности Петром Георгиевичем Костиковым были сняты как под копирку «свидетельские показания» с шести крестоходцев об участии отца Симеона в этих событиях(135). Вскоре, о. С.К. Краснов был арестован ростовскими чекистами, подвергнут изтязаниям, приговорен к 10-ти годам концлагерей по ложным обвинениям, и умер в тюремной камере перед отправкой в концлагерь(136). Однако, А.Л. Беглов о таких примерах умалчивает в своем исследовании. Они ведь опровергают его тезисы о «новом курсе» большевиков в отношении Церкви.

Неудивительно, что научным редактором данной работы А.Л. Беглова является профессор Ольга Юрьевна Васильева, давний апологет канонизации(137) Патриарха Сергия и член Правительства РФ: в 2016–2018 годах министр образования и науки, в 2018–2020 годах министр просвещения. Кроме того, О.Ю. Васильева была научным руководителем А.Л. Беглова при написании им диссертации.

Также, в контексте вышеизложенного, обращают на себя внимание следующие совпадения: О.Ю. Васильева, специализирующаяся на церковной истории советского периода ХХ века, в феврале 2012 года назначена на должность заместителя директора Департамента культуры Правительства РФ, а в начале 2013 года на должность заместителя руководителя Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ. В 2012 году проводились памятные мероприятия к 145-й годовщине со дня рождения Патриарха Сергия, а в 2013 году шла активная подготовка к 70-летию со дня его смерти, которое широко поминалось в 2014 году проведением общественных панихид, лекций, семинаров, конференций, памятных вечеров, публикациями в церковных и светских средствах массовой информации. И, на фоне этих событий, из церковного календаря молча исключаются 36-ть имен соборно прославленных Новомучеников и Исповедников Российских, в том числе, священноисповедника Василия (Преображенского). Случайны ли эти совпадения?!..

Чем ещё мог мешать Святитель Василий Кинешемский «канонизаторам» Патриарха Сергия? К аресту в ноябре 1943 года катакомбной общины православных христиан села Котово, окормляемой епископом Василием, приложил руку(138) духовник митрополита Сергия (Страгородского) и его ближайший сподвижник – архиепископ Ярославский и Ростовский Иоанн (Соколов). Ставленник Владыки Сергия на Ярославской кафедре (1942) донес советским властям на котовскую общину непоминающих в августе 1943 года, а через пару месяцев последовал арест её членов органами НКГБ. Подобная расправа над своими церковными оппонентами руками богоборческих властей очень далека от христианских идеалов и явно не добавляет «святости» ни Патриарху Сергию, ни его духовнику. Поэтому, этот факт предали забвению?!..

Второе предположение. Святитель Василий Кинешемский в годы войны мог побывать на временно оккупированной германскими войсками территории СССР. С некоторых пор для всех кандидатов на канонизацию в Русской Православной Церкви существует принципиальное ограничение: строгий (негласный) запрет на прославление лиц, оказавшихся (вольно или невольно) на временно оккупированной германскими войсками территории СССР в годы войны. Очевидно, причина этого запрета имеет не церковную природу, поскольку каноны действуют в мировом (вселенском) масштабе, над государственными границами и военными фронтами.

После своего освобождения в январе 1938 года из Волжского концлагеря епископ Василий снял комнату и поселился в городе Рыбинске (Ярославская область)(139, 140). В марте 1940 года в Рыбинск переезжает и устраивается на работу в городскую поликлинику фельдшером иерей Сергий Алексеевич Мечев(141), духовный наставник маросейской катакомбной общины(142) православных христиан из непоминающих. Отец Сергий, как и Владыка Василий, придерживался старо-тихоновской церковной ориентации и не признавал ни первосвятительских прав за митрополитом Сергием (Страгородским), ни его Декларацию (1927)(143).

Епископ Василий ещё до своего монашеского пострига с 1914 по 1917 годы проживал в Москве, занимаясь преподавательской работой, образовательной и просветительской деятельностью(144) среди молодежи. В это же время, С.А. Мечев обучался в Московском университете, с перерывом на работу братом милосердия в санитарном поезде на Западном фронте (с сентября 1914 года до июня 1916 года)(145).

Кроме того, Сергий Алексеевич в 1916–1917 годах участвовал(146) в работе студенческого Богословского кружка при Златоустовском монастыре в Москве, а преподаватель Петровской гимназии Вениамин Сергеевич Преображенский (будущий архиерей) посещал лекции в Московском Христианском Студенческом Кружке, где охотно беседовал со студенческой молодежью на религиозно-нравственные темы(147). Тогда эти два подвижника благочестия могли познакомиться.

В середине 1930-х годов (1935–1937) о. Сергий Мечев(148) и епископ Василий (Преображенский)(149) вместе отбывали заключение в концлагере под Рыбинском и трудились над возведением гидротехнических сооружений (каналы, плотины), связанных со строительством Рыбинского гидроузла. Ещё одно место, где они могли свести знакомство.

С марта 1940 года и Владыка Василий, и отец Сергий жили в одном городе – Рыбинске. Будучи единомышленниками, они наверняка знали друг друга, имели общих знакомых. До своего переезда о. Сергий Мечев с 1937 года проживал в пригороде Калинина (до 1931 года – город Тверь) и работал фельдшером в городской поликлинике, вел самостоятельный прием в отоларингологическом кабинете(150). Одновременно, отец Сергий продолжал окормлять свою маросейскую общину, тайно правил церковные службы для духовных чад в снимаемой им части дома.

Некоторые духовные чада батюшки Сергия, из числа прихожан маросейского храма, переехали вслед за своим духовником в Калининскую область и жили там вокруг о. Сергия катакомбной церковной общиной. Предвидя очередной свой арест, отец Сергий озадачился проблемой дальнейшего церковного окормления остающихся на воле членов маросейской общины и пришел к выводу о необходимости тайной хиротонии некоторых из них(151). Для реализации своего замысла иерей Сергий Мечев через знакомых обратился к епископу Мануилу (Лемешевскому)(152), также проживавшему (на покое) с 1937 года на территории Калининской области – в селе Завидово. В 1938 году Владыка Мануил тайно рукоположил четырех духовных детей о. Сергия Мечева во священников(153): о. Валерия Владимировича Поведского (1901–1973)(154), о. Романа Владимировича Ольдекопа (1902–1971)(155), о. Бориса Александровича Васильева (1899–1976)(156), о. Константина Константиновича Апушкина (1898–1965)(157).

Вскоре, после совершения тайных хиротоний, 01 мая 1939 года епископ Мануил (Лемешевский) был арестован органами НКВД в с. Завидово и этапирован в Москву(158). На допросах в Лубянской тюрьме он дал подробные показания об о. Сергии Мечеве, его катакомбной церковной общине в Калининской области и совершенных им тайных хиротониях(159). В итоге, новопосвященные в иерейский сан духовные дети отца Сергия, равно как и сам батюшка, оказались под угрозой ареста. Когда об этом стало известно членам маросейской общины, о. Сергий переехал из Калинина в Рыбинск(160).

В Рыбинске и его окрестностях члены маросейской общины о. Сергия Мечева жили со середины 1930-х годов, когда батюшка отбывал заключение в Волжском концлагере и трудился на строительстве гидроузла(161). Были среди них и священники: о. Борис Васильевич Холчев (1895–1971)(162) и о. Феодор Никанорович Семененко (1902–1975)(163), совершавшие тайные Богослужения по домам. А, вот, в Калининской области, после отъезда отца Сергия в марте 1940 года в Рыбинск, оставшаяся катакомбная община оказалась лишена церковных Таинств. Один из новопосвященных в 1938 году епископом Мануилом иереев – о. Валерий Поведский вернулся к месту своего проживания в город Орел; другой – о. Роман Ольдекоп уехал с семьей в южные области страны, скрываясь от ареста; третий – о. Борис Васильев жил в Москве и работал в музее антропологии МГУ, с начала войны выслан в Кировскую область; четвертый – о. Константин Апушкин проживал в Москве.

Сложившееся положение общины о. Сергия Мечева в Калининской области не могло не безпокоить батюшку. Поэтому, вполне вероятно, что отец Сергий мог обратиться к епископу Василию, также проживавшему с 1938 года в Рыбинске, за помощью в рукоположении кого-нибудь из членов маросейской общины в Калининской области, кого ещё не выдал чекистам арестованный епископ Мануил (Лемешевский). Косвенным подтверждением данного обращения может являться факт женитьбы в Калинине в августе 1941 года ближайшего помощника и духовного сына о. Сергия Мечева – Василия Федоровича Евдокимова (1903–1990)(164) на давней духовной дочери отца Сергия – Татиане Алексеевне Давидовой(165). Как будто В.Ф. Евдокимов готовился к принятию священнического сана. Василий Федорович проживал в пригороде Калинина в одном доме с батюшкой Сергием с 1938 года и во всем помогал своему духовнику. После отъезда о. Сергия в Рыбинск весной 1940 года В.Ф. Евдокимов остался в Калинине, и мог быть выбран батюшкой в качестве кандидата на тайную хиротонию для окормления членов общины в Калининской области. Впоследствии, о. Василий Евдокимов служил священником в Средней Азии(166).

Отец Сергий Мечев был арестован(167) чекистами 07 июля 1941 года в Тутаевском районе Ярославской области, и маросейская катакомбная община осталась без своего духовного пастыря. Арест батюшки мог ускорить поездку епископа Василия в Калинин для рукоположения духовного сына о. Сергия во священнический сан. В начале октября 1941 года германские войска группы армий «Центр» совершили прорыв на Западном фронте и 14-го числа в Калинине завязались уличные бои, а к 17-му числу город полностью перешел под контроль немецких воинских частей(168). Оккупация Калинина продлилась два месяца, до 16-го декабря 1941 года, а отдельных районов Калининской области до июля 1944 года.

Таким образом, если Владыка Василий приехал в Калинин для тайной хиротонии В.Ф. Евдокимова в промежуток времени между августом и октябрем 1941 года, то он мог не успеть покинуть прифронтовой город из-за стремительного наступления Вермахта, уличных боев и последующей 2-х месячной оккупации.

В Ярославскую область, в село Котово, к И.О. Тиховой, епископ Василий приехал только 01 апреля 1942 года(169). До этого момента он мог скрываться у членов общины о. Сергия Мечева в оккупированной части Калининской области. В материалах архивного уголовного «Дела иеромонаха Дамаскина (Жабинского) и др. Ярославская обл. 1944 г.» № С-11916(170) не содержится(171) указаний конкретных периодов пребывания Владыки Василия в населенных пунктах Ярославской области в 1938–1943 годах.

В связи с подобной вероятностью, любопытно выглядит прибытие в августе 1941 года в Калинин митрополита Киевского Николая (Ярушевича) и вновь назначенного митрополитом Сергием (Страгородским) на Калининскую кафедру «епископа» Василия (Ратмирова), перешедшего в июле 1941 года из обновленческого раскола. Прибывшие в город иерархи с разрешения местных властей открыли и освятили закрытый в 1930-е годы Покровский храм на набережной реки Тьмаки.

Как теперь стало широко известно из свидетельств ветеранов советских органов государственной безопасности, назначение Владыкой Сергием (Страгородским) в Калинин правящим архиереем обновленческого «епископа» Василия (Ратмирова), открытие в городе и освящение Покровского храма, являлось частью специальной операции прикрытия НКВД СССР по внедрению в городскую среду своих агентов под видом иподиаконов Ратмирова (капитана разведки Василия Михайловича Иванова, с позывным «Васько», и сержанта Ивана Ивановича Михеева, с позывным «Михась»), на случай занятия города германскими войсками(172).

Почему НКВД для проведения операции внедрения своих агентов выбрало именно Калинин, тыловой город, где еще в конце 1930-х годов была полностью ликвидирована церковная епархия и потерю которого в августе 1941 года вряд ли предполагали в Москве?! Или, чекисты располагали оперативной информацией о готовящейся поездке в Калинин епископа Василия (Преображенского) для совершения тайной хиротонии одного из членов мечевской катакомбной общины в городе и, в случае потери города, опасались повторения ситуации с недавним открытием Православной миссии(173) в оккупированных северо-западных областях страны и в Прибалтике?!.. Эти документы, скорее всего, засекречены до сих пор.

К примеру, весной 2024 года Казахстанский Митрополичий Округ начал активно готовить для подачи в Синодальную комиссию по канонизации святых документы на прославление митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова) в чине священноисповедника. С этой целью были сделаны соответствующие запросы в Архив Управления ФСБ России по Ростовской области, однако, архивное уголовное дело(174) архиерея 1944–1946 годов вдруг (!) затребовала Прокуратура Ростовской области(175). Вскоре, в августе 2024 года стало известно об отмене(176) принятого еще в 1992 году решения о реабилитации Владыки Иосифа по данному делу. Таким образом, процесс его канонизации оказался заблокирован, а дело снова засекречено… С июля 1942 года по март 1944 года епископ Иосиф пребывал на временно оккупированной германскими войсками территории СССР… Совпадение?!.. Подобная практика могла быть распространена и на уже соборно канонизированных святых, например, епископа Василия (Преображенского), если где-то в архивах спецслужб есть сведения о его проживании в Калинине или Калининской области в период их оккупации.

Об искусственности и противоестественности созданной извне ситуации с забвением прославленного Архиерейским Собором РПЦ в 2000 году священноисповедника Василия Кинешемского свидетельствует продолжающееся церковное почитание Владыки в Украинской Православной Церкви, в составе Собора Полтавских Святых (день памяти 29 сентября/12 октября)(177). Ещё до принятия сана Вениамин Сергеевич Преображенский в 1911–1914 годах, после возвращения из Лондона, преподавал в Миргородской мужской гимназии (Полтавская губерния) иностранные языки и всеобщую историю(178). Храмы УПЦ также украшают образа с ликом Священноисповедника Василия Кинешемского, как когда-то в Подмосковье (179).

Третье предположение. В дополнение к изложенным выше двум предположениям о подлинных причинах предания забвению памяти Святителя Василия Кинешемского следует добавить, что Владыка разработал(180) и успешно применял(181) на практике много лет систему нравственно-религиозного просвещения и воспитания молодежи в Евангельском духе(182). За основу была взята созданная генералом Робертом Баден-Пауэллом в Англии модель воспитания и организации молодежи – скаутинг (Scouting)(183). Будущий епископ Василий дважды посещал Англию (1910-1911, 1914), где лично познакомился с основателем скаутского движения, слушал его лекции и изучал методы практической педагогики, участвовал в работе летнего лагеря скаутов(184).

В Предисловии к своему Руководству Владыка писал: «Основная задача скаутизма состоит в воспитании характера, то есть активности и эмоций, и в этом смысле скаутская система представляет ценное дополнение к существующей школьной системе, носящей, по преимуществу, рассудочный характер. Школьное обучение неизбежно выдвигает на первый план рассудочную деятельность, ставя активность и развитие эмоций лишь во вторую очередь, а при таких условиях идеал гармоничной личности не может быть осуществлен. Необходимость воспитания воли и моральных эмоций особенно остро чувствуется в русском обществе. В скаутизме мы встречаемся в первый раз с попыткой решить практически в широком масштабе задачу огромной важности: вопрос о народном воспитании. Громадная масса детей остается вне всякого планомерного, положительного воспитательного воздействия, и единственным воспитательным фактором для них является среда и случайности жизни, часто грубой и вредной по своему влиянию. Именно для этих детей скаутизм стремится создать среду и обстановку с целью помочь детям стать честными, бодрыми, здоровыми людьми и хорошими гражданами.»(185). Будущий архиерей лично наблюдал как развивалось скаутское движение в Англии, участвовал в маршах скаутов(186).

Обозначенная епископом Василием (Преображенским) проблема не потеряла своей остроты и актуальности до сегодняшнего дня. Фактически продолжает неукоснительно исполняться статья 9 Декрета большевиков об отделении школы от Церкви: «Школа отделяется от Церкви.

Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.»(187). Подавляющее большинство современных школьников лишены даже начальных религиозных знаний, представители Церкви категорически не допускаются к преподаванию и проповеди в стенах школ азов Христианской Веры, за редкими исключениями. Не уже ли сегодня не нужны «хорошие граждане»?! Почему тогда остаётся не востребованным педагогическое наследие епископа Василия (Преображенского), успешно апробированное на практике, а память о нём предана забвению?!

На официальном электронном портале Фонда президентских грантов, являющемся единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации, Духовно-просветительскому проекту «Кинешемский Благовестъ», посвященному Святителю Василию Кинешемскому, в 2020 году присвоен статус: «не подлежит рассмотрению»(188). Очень показательно…

Одновременно, в том же 2020 году государством была выбрана в качестве «оператора конкурса на создание интернет-контента для молодежи» Автономная Некоммерческая Организация «Институт развития интернета» (сокращенно – АНО «ИРИ»)(189). Именно через эту организацию посредством государственных грантов осуществлялась поддержка(190) в 2022-2023 годах кинопроизводства криминального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», вызвавшего нездоровый(191) ажиотаж(192) в детской и подростковой среде.

Очевидна абсолютная несовместимость духовного и педагогического наследия епископа Василия с проводимой государством молодежной политикой. Это также могло сыграть далеко не последнюю роль в произошедшем предании забвению памяти Владыки в 2012 и последующие годы.

П.С. Сохранилось воспоминание о Святителе Василии Кинешемском одного московского студента, познакомившегося с будущим архиереем-исповедником во время работы Московского Христианского Студенческого Кружка в 1917 году(193):

«В конце октября 1917 года в Москве происходило восстание большевиков. Силам красных несколько дней оказывали сопротивление отряды юнкеров, находившихся в Кремле и в некоторых московских зданиях. Многие москвичи были очевидцами этих эпизодов, гражданской войны, когда с обеих сторон проливалась кровь русских людей, главным образом, молодежи. Среди других все это наблюдал и В.С. Преображенский. Картины братоубийственной борьбы на московских улицах до такой степени потрясли его душу, что он уже не мог дальше оставаться в Москве и жить своей обычной жизнью. Его преследовал вопрос: как могли русские люди дойти до такого состояния? В конце концов, он пришел к выводу, что он сам виноват в свершившемся. Для него, как для верующего христианина и педагога стало ясно, что главной причиной революции было неправильное воспитание русских людей, о котором недостаточно заботилось правительство, церковь и общество.

В то же время Вениамин Сергеевич понял свою собственную ошибку и воспринял ее, как свой грех перед народом. Он осознал, что его обязанностью, как окончившего духовную школу, было стать священником и позаботиться о духовном просвещении народа. Но так как он сам, подобно многим другим семинаристам, уклонился от этой обязанности и избрал другой путь, то и на нем лежит часть ответственности. Придя к такому выводу, Вениамин Сергеевич не только покаялся, но и решил сделать все возможное, чтобы исправить свой грех. Он сразу заявил об уходе с должности преподавателя и, почти ни с кем не простившись, уехал к себе на родину в город Кинешму Костромской губернии.

Мы не знаем дальнейших подробностей, но стало известно, что Вениамин Сергеевич вскоре принял монашество (он не был женат) с именем Василий. Через несколько лет, еще при жизни патриарха Тихона, был хиротонисан во епископы и сделался Преосвященным Василием Кинешемским.».

Автор этих строк протоиерей о. Сергей Сергеевич Щукин (1891–1977)(194), после завершения своего обучения в Москве вернулся домой, в г. Ростов-на-Дону, стал инженером-химиком и создал в родном городе Христианский Студенческий Кружок в 1920-1930-е годы. За свою просветительскую деятельность среди учащейся молодежи был репрессирован органами НКВД в 1934–1935 годах, и отбыл пять лет заключения в советском концлагере(195). Впоследствии, стал священником Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), после войны окормлял православных беженцев в Германской Епархии РПЦЗ, в 1950-1970-е годы являлся духовным наставником русских скаутов-разведчиков в Канаде, где также организовал и вел молодежный Владимирский Христианский Кружок.

Таким образом, семена Веры, посеянные епископом Василием (Преображенским), проросли и принесли добрые плоды. Ещё за 12 (двенадцать) лет до прославления в чине местночтимого святого Ивановской и Кинешемской Епархии (1993) Владыка Василий был канонизирован Русской Православной Церковью Заграницей (РПЦЗ) в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских (1981)(196).

Священноисповедниче отче наш Василие Кинешемский, моли Бога о нас!

Примечания и ссылки на источники.

1. Святитель Василий, епископ Кинешемский (Преображенский). Беседы на Евангелие от Марка. М. Отчий дом. 1996. С. 3–30; Дамаскин (Орловский), игум., Н.А. Зонтиков. Василий // Православная энциклопедия. М. ЦНЦ «Православная Энциклопедия». 2004. Т. VII. С. 30–31; Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА в четырёх томах. Том II. К-П. // Издательский отдел Украинской Православной Церкви. Киев. 2015. С. 590–591.

2. Дамаскин (Орловский), игум., Н.А. Зонтиков. Василий // Православная энциклопедия. М. ЦНЦ «Православная Энциклопедия». 2004. Т. VII. С. 30–31; Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА в четырёх томах. Том II. К-П. // Издательский отдел Украинской Православной Церкви. Киев. 2015. С. 590–591; Василий Кинешемский // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/articles/12050.html?ysclid=m60gx6i4pq754831300; Исповедник Василий (Преображенский), епископ Кинешемский // Православный Календарь. См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://days.pravoslavie.ru/Life/life4777.htm.

3. Там же.

4. Там же.

5. Блог священника Максима Евгеньевича Плякина «Уставщик» (дата обращения 17.01.20215): https://ustavschik.livejournal.com/201773.html; Василий Кинешемский // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/articles/12050.html?ysclid=m60gx6i4pq754831300.

6. Василий Кинешемский // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/articles/12050.html?ysclid=m60gx6i4pq754831300.

7. Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА в четырёх томах. Том II. К-П. // Издательский отдел Украинской Православной Церкви. Киев. 2015. С. 590–591; Александра Сопова. Из календаря РПЦ исчезли некоторые святые // Известия. 14 декабря 2012 года. См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://iz.ru/news/541605#ixzz2FHAOTAwJ; Из календаря РПЦ исчезли некоторые святые // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/news/14476.html.

8. Александра Сопова. Из календаря РПЦ исчезли некоторые святые // Известия. 14 декабря 2012 года. См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://iz.ru/news/541605#ixzz2FHAOTAwJ; Из календаря РПЦ исчезли некоторые святые // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/news/14476.html.

9. Г.И. Трофимов. Кто и для чего стирает историческую память? // Вестник Германской Епархии. 05 ноября 2024 г. Электронная версия. См. по ссылке (дата обращения 27.01.2025): https://www.derbote.online/ru/post/kto-i-dlja-chego-stiraet-istoricheskuju-pamjat.

10. Там же.

11. Г.И. Трофимов. Критический подход к вопросу канонизации Патриарха Московского Сергия (Страгородского): по следам Московской научной конференции, приуроченной к 80-летию со дня смерти иерарха // Вестник Германской Епархии. № 3. 2024. С. 17–31. См. по ссылке (дата обращения 27.01.2025): https://www.derbote.online/ru/post/kriticheskij-podkhod-k-voprosu-kanonizacii-patriarkha-sergija.

12. Из календаря РПЦ исчезли некоторые святые // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/news/14476.html.

13. Александра Сопова. Из календаря РПЦ исчезли некоторые святые // Известия. 14 декабря 2012 года. См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://iz.ru/news/541605#ixzz2FHAOTAwJ; Из календаря РПЦ исчезли некоторые святые // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/news/14476.html.

14. Жития Новомучеников и Исповедников Церкви Русской / игумен Дамаскин (Орловский). Июль. Ч. 2. Тверь. Булат. 2016. С. 57–83; Таких рождает вера наша. Избранные жития новых мучеников и исповедников Российских / И.И. Ковалева, А.Г. Воробьева, И.Г. Менькова (сост.). М. Никея. 2013. С. 305–317; Епископ Вениамин (Лихоманов). Ираида [Тихова] // Православная энциклопедия. Т. 26. М. ЦНЦ «Православная Энциклопедия». 2011. С. 234–235. URL (дата обращения 17.01.2025): https://www.pravenc.ru/text/673819.html; Все мы Христовы. Священнослужители и миряне земли Ярославской, пострадавшие в годы гонений за веру православную. 1918–1953. Краткие биографические сведения. Ч. 1. А–Л / Составили епископ Вениамин (Лихоманов), монах Игнатий (Волков), Н.В. Жесткова, И.Г. Менькова. Ярославль. Ярославская митрополия РПЦ. 2017. С. 424–426; ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11916. Дело иеромонаха Дамаскина (Жабинского) и др. Ярославская обл. 1944 г.; Ираида Тихова // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/articles/13675119.html.

15. Построен в 1807 г. с двумя престолами: в честь Успенья Божьей Матери и Св. Великомученицы Екатерины Александрийской. По сведению справочника по епархии, строился на средства крестьян-прихожан. Интерьер украшала тонкая лепнина, под нижним карнизом были изображены евангелисты и святые, имелся высокий иконостас. В 1836 г. Антоном Лукиным, основателем династии сельских живописцев Гусевых-Муравьевских, была написана икона «Святый Митрофан». В 1901 г. живописцем Ильей Ярцевым выполняются росписи на средства крестьянина Угличского уезда Улейминской волости деревни Ратманово Николая Григорьевича Григорьева, известного местного благотворителя. На сводах появляются сюжеты «Воскресение Христово», «Сретение», «Благовещение». При входе были написаны местные святые: Макарий Калязинский и Паисий Угличский. В середине XIX в. при Успенском храме имелось 36 десятин земли, в приходе состояло село Котово и деревни Ростовцево и Муравьево с 481 прихожанином. В начале XX в. приход пополнился еще двумя деревнями — Горками и Баскачевым. Штатный причт: один священник и один псаломщик. Подробно: Дарья Шлякова. И погасли три светоча веры // Углече полюшко. Детско-юношеский историко-краеведческий журнал (Приложение к журналу Углече поле). № 1. Углич. 2007. С. 2.

16. Святитель Василий, епископ Кинешемский (Преображенский). Беседы на Евангелие от Марка. М. Отчий дом. 1996. С. 27; Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Тверь. 1996. Кн. 2. С. 226.

17. Там же.

18. В последствии – Высокопреосвященный Кассиан (Ярославский), архиепископ Костромской и Галичский в 1964–1988. Подробно: Д.И. Сазонов, прот. Владыка Кассиан, пастырь-проповедник // Костромские епархиальные ведомости. Кострома. Май – Июль. 2007. № 1. С. 14–15; Колганова В., Куликова Е. Миротворец // Ярославские епархиальные ведомости. Ярославль. 2005. № 3/4. С. 31; ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-10807. Дело Сергея Николаевича Ярославского. 1933 г.

19. Архив УФСБ России по Ивановской области. Д. П-7972; Д. П-9139.

20. Жития Новомучеников и Исповедников Церкви Русской / игумен Дамаскин (Орловский). Июль. Ч. 2. Тверь. Булат. 2016. С. 57–83; Таких рождает вера наша. Избранные жития новых мучеников и исповедников Российских / И.И. Ковалева, А.Г. Воробьева, И.Г. Менькова (сост.). М. Никея. 2013. С. 310–311.

21. По имени Св.Патриарха Московского Тихона (Беллавина) (1865–1925), то есть принадлежали к канонической Патриаршей Церкви.

22. За Богослужениями не поминали имени митрополита Сергия (Страгородского).

23. Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного Патриаршего Священного Синода архипастырям, пастырям и всем верным чадам Всероссийской Православной Церкви // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 18 августа 1927.

24. Жития Новомучеников и Исповедников Церкви Русской / игумен Дамаскин (Орловский). Июль. Ч. 2. Тверь. Булат. 2016. С. 57–83; Таких рождает вера наша. Избранные жития новых мучеников и исповедников Российских / И.И. Ковалева, А.Г. Воробьева, И.Г. Менькова (сост.). М. Никея. 2013. С. 305–317; Святитель Василий, епископ Кинешемский (Преображенский). Беседы на Евангелие от Марка. М. Отчий дом. 1996. С. 3–30; Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА в четырёх томах. Том II. К-П. // Издательский отдел Украинской Православной Церкви. Киев. 2015. С. 590–591; Епископ Вениамин (Лихоманов). Ираида [Тихова] // Православная энциклопедия. Т. 26. М. ЦНЦ «Православная Энциклопедия». 2011. С. 234–235. URL (дата обращения 17.01.2025): https://www.pravenc.ru/text/673819.html; Все мы Христовы. Священнослужители и миряне земли Ярославской, пострадавшие в годы гонений за веру православную. 1918–1953. Краткие биографические сведения. Ч. 1. А–Л / Составили епископ Вениамин (Лихоманов), монах Игнатий (Волков), Н.В. Жесткова, И.Г. Менькова. Ярославль. Ярославская митрополия РПЦ. 2017. С. 425; ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-11916. Дело иеромонаха Дамаскина (Жабинского) и др. Ярославская обл. 1944 г.; Ираида Тихова // Открытая Православная Энциклопедия «Древо». См. по ссылке (дата обращения 17.01.2025): https://drevo-info.ru/articles/13675119.html.

25. Дарья Шлякова. И погасли три светоча веры // Углече полюшко. Детско-юношеский историко-краеведческий журнал (Приложение к журналу Углече поле). № 1. Углич. 2007. С. 2.

26. А.Л. Беглов. В поисках «безгрешных катакомб»: церковное подполье в СССР. 2-е изд., испр. и доп. М. РОССПЭН. 2018. С. 136.

27. Святитель Василий, епископ Кинешемский (Преображенский). Беседы на Евангелие от Марка. М. Отчий дом. 1996. С. 27.

28. Жития Новомучеников и Исповедников Церкви Русской / игумен Дамаскин (Орловский). Июль. Ч. 2. Тверь. Булат. 2016. С. 57–83.

29. Таких рождает вера наша. Избранные жития новых мучеников и исповедников Российских / И.И. Ковалева, А.Г. Воробьева, И.Г. Менькова (сост.). М. Никея. 2013. С. 311–312.