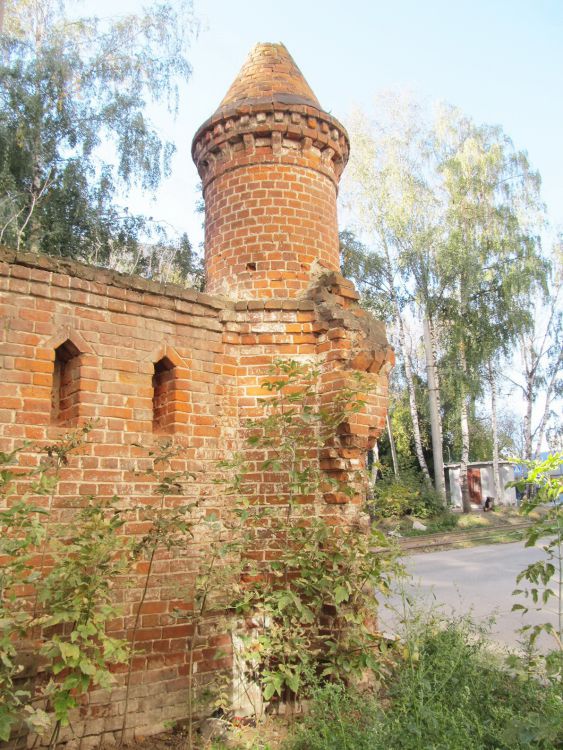

Скит

распологался к югу от ныне существующего кладбища (сейчас его

территория занята многоэтажной жилой застройкой и единственным остатком

скита является часть окружавшей его стены с круглой угловой башенкой из

красного кирпича, стоящей около существующей трамвайной остановки «улица

Артельная»). Максим Горький упоминает его в автобиографической повести

«В людях», рассказывая о событиях 1881 года: «Перед нами

раскинулосьверсты на три скудное дерновое поле, изрезанное оврагами.

Вдали направо стояла стена старообрядческого кладбища, его называли

«Бугровский скит»… После смерти Бугров Н.А. был погребён в храме

Николая Угодника этого скита — ставшего центром

старообрядцев-беглопоповцев.

Могила

Бугрова Н.А. до нашего времени не сохранилась и была ликвидирована в

годы советской власти вместе с храмом и со всем старообрядческим

кладбищем. Находящееся к северу от него кладбище в границах улиц

Пушкина, Ветеринарной, Конного проезда и Артельной никак не связано с

Бугровым, хотя и было изначально старообрядческим. Оно возникло рядом с

Бугровским скитом на рубеже 80-90-х годов 19 столетия.

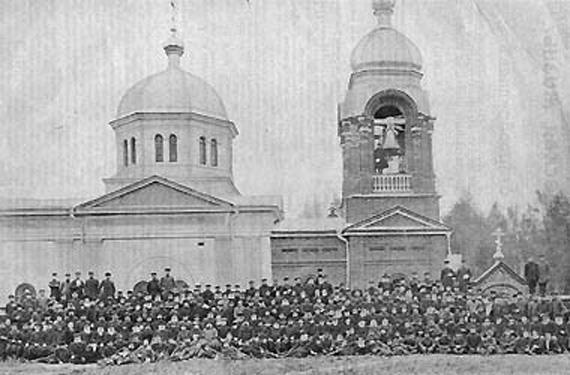

Название «Бугровское кладбище» краеведы считают ошибочным, хотя исторически оно объяснимо. Православное (новообрядческое — А.Г.Д.) кладбище было открыто в 1916 году (после закрытия Петропавловского кладбища). С момента своего возникновения и до 30-х годов ХХ века это кладбище называлось нижегородцами «Новое». Так же в обиходе его называли «Красное» — по цвету окружающей его кирпичной стены (наверное это более корректное название), а так же «Бугровское» — из-за старообрядческого кладбища, действовавшего с 1843 года и находившегося рядом. Последнее название особенно прижилось у горожан и практически стало официальным названием кладбища. Название «Бугровское» связано с фамилией известного нижегородского купца и промышленника-мукомола Бугрова Николая Александровича (1837 — 1911). Он был одним из крупнейших хлеботорговцев России из старообрядцев. Владел паровыми мельницами, на собственные средства построил здание Городской Думы, приюты, школы и т.д. Именно на его средства в 70-х годах ХIХ века за городской чертой тогдашнего Нижнего Новгорода был сооружён старообрядческий скит. Этот скит располагался к югу от ныне существующего кладбища (сейчас его территория занята многоэтажной жилой застройкой и единственным остатком скита является часть окружавшей его стены с круглой угловой башенкой из красного кирпича, стоящей около существующей трамвайной остановки «улица Артельная»). Максим Горький упоминает его в автобиографической повести «В людях», рассказывая о событиях 1881 года: «Перед нами раскинулось версты на три скудное дерновое поле, изрезанное оврагами. Вдали направо стояла стена старообрядческого кладбища, его называли «Бугровский скит»… После смерти Бугров Н.А. был погребён в храме Николы Угодника этого скита — ставшего центром старообрядцев-беглопоповцев.

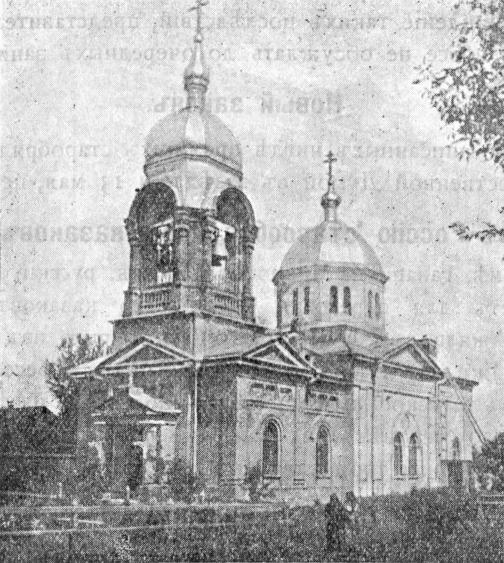

Могила Бугрова Н.А. до нашего времени не сохранилась и была ликвидирована в годы советской власти вместе с храмом и со всем старообрядческим кладбищем. Находящееся к северу от него кладбище в границах улиц Пушкина, Ветеринарной, Конного проезда и Артельной никак не связано с Бугровым, хотя и было изначально старообрядческим. Оно возникло рядом с Бугровским скитом на рубеже 80-90-х годов 19 столетия. Оно показано на плане Нижнего Новгорода 1896 года в существующих очертаниях. Ограда его была первоначально очень простой — деревянной, а в центре её на плане показано небольшое строение — видимо, часовня. Окончательное формирование существующего облика кладбища произошло в начале ХХ века. Оно было связано с благотворительностью богатых граждан города, в частности Варвары Михайловны Рукавишниковой (в замужестве Бурмистровой). На её средства территория кладбища площадью в 16 гектаров была обнесена существующей ныне каменной стеной из красного кирпича, а на месте часовни к 1916 году сооружена кладбищенская церковь Успения Божией Матери. В.М. Рукавишникова умерла в 1932 году и была похоронена за алтарём церкви. Могила до наших дней не сохранилась. Церковь и входные ворота на кладбище были сооружены по проекту выдающегося русского архитектора В.А. Покровского (по его же проекту в Нижнем Новгороде было сооружено и существующее ныне здание Госбанка). В композиции и декоре церкви нашли отражение мотивы новгородско-псковского и раннемосковского зодчества. Однако окончательная отделка церкви и её внутреннего интерьера в дореволюционные годы не была завершена до передачи её православной (новообрядческой — А.Г.Д.) церкви в конце 30-х годов. В дальнейшем церковь была закрыта.

http://mu-pankratov.livejournal.com/