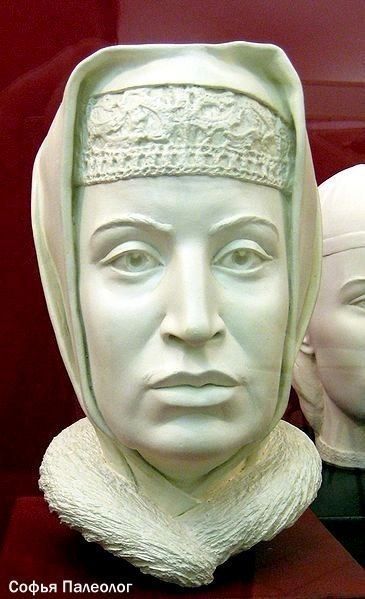

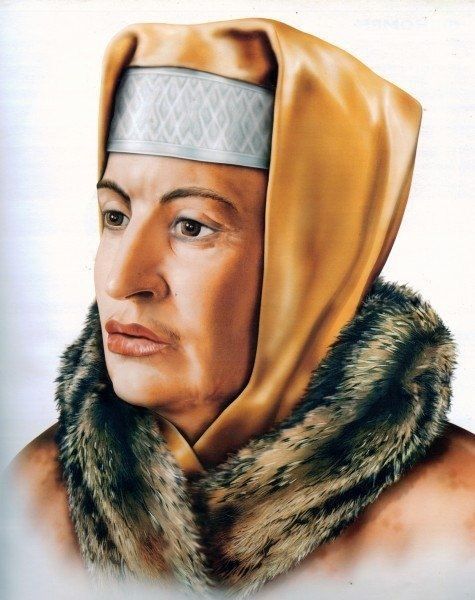

София Палеолог (бабушка Ивана Грозного)

Уже давно бытует мнение, что внешне Иван Грозный был похож на татарина, ведь по материнской линии Глинских он приходился потомком известного хана Мамая. Между тем, антропологические исследования показали, что это не совсем верно. В облике самодержца преобладают средиземноморские черты, передавшиеся ему от своей бабки, греческой принцессы Софии Палеолог. Так что его скорее можно называть не татарином на русском троне, а греком. По строению черепа он близок к динарскому типу, характерному для западных славян, его предков по материнской линии.

София Палеолог, она же Зоя Палеолог (Ζωή Παλαιολόγου) родилась примерно в 1443-1448 годах. Великая княгиня московская, вторая жена Ивана III, мать Василия III, бабушка Ивана IV Грозного. Происходила из императорской династии Палеологов.Её отец, Фома Палеолог — деспот Мореи (средневековое название Пелопоннеса), был младшим братом последнего византийского императора Константина XI, погибшего в 1453 году при падении Константинополя.

После захвата в 1460 году Мореи Мехмедом II, Зоя вместе со своими двумя братьями пережила все невзгоды изгнания и бегства — сначала на остров Керкиру (Корфу), а затем в Рим, где и получила имя София.

После смерти отца, София жила на попечении Папы Римского (опекой его детей занялся известный ученый грек, кардинал Виссарион Никейский, сторонник унии. Сохранилось его письмо, в котором он давал наставления преподавателю сирот. Из письма этого следует, что папа по-прежнему будет отпускать на их содержание 3600 экю в год (200 экю в месяц — на детей, их одежду, лошадей и прислугу; плюс следовало откладывать на черный день, и тратить 100 экю на содержание скромного двора). Двор включал врача, профессора латинского языка, профессора греческого языка, переводчика и 1-2 священников) избравшего её орудием своих замыслов: для того, чтобы восстановить флорентийское соединение церквей и приобщить к унии Московское государство, он решил выдать византийскую принцессу замуж за русского князя Ивана III, овдовевшего в 1467 году.

Папа Римский начал переговоры с ним через Виссариона Никейского — выдающегося греческого церковного деятеля и просветителя, сторонника унии православия и католицизма, который в феврале 1469 года отправил в Москву посланника с предложением Великому князю руки Софии Палеолог. Ивану III пришлось по душе предложение породниться с династией Палеологов, и он в следующий же месяц отправил в Рим своего посла — итальянца Ивана Фрязина (Джан-Батиста делла Вольпе).По мнению супруги Лоренцо Медичи, Клариссы Орсини, юная София Палеолог была очень приятной: «Невысокого роста, восточное пламя сверкало в глазах, белизна кожи говорила о знатности её рода».

Маршрут путешествия был таков: на север из Италии через Германию, в порт Любек они прибыли 1 сентября. (Приходилось объезжать Польшу, через которую обычно путешественники следовали на Русь сухопутным путем — в этот момент она находилась с Иваном III в состоянии конфликта). Морское путешествие через Балтику заняло 11 дней. Корабль пристал в Колывани (совр. Таллин), откуда кортеж в октябре 1472 года проследовал через Юрьев (совр. Тарту), Псков и Новгород.

Фёдор Бронников. «Встреча царевны Софии Палеолог псковскими посадниками и боярами в устье Эмбаха на Чудском озере»

Еще во время путешествия невесты по русским землям стало очевидно, что планы Ватикана сделать ее проводником католичества потерпели провал, поскольку София немедленно продемонстрировала возвращение к вере предков. Папский легат Антоний был лишен возможности въехать в Москву, неся перед собой латинский крест

Встреча Софии Палеолог.

София, не задерживаясь нигде, в сопровождении римского легата Антония спешила в Москву, куда прибыла 12 ноября 1472 года. В тот же день состоялось венчание её с Иваном III, при этом брак русского князя с греческой принцессой имел совершенно иные последствия, чем рассчитывал Папа. София вместо того, чтобы склонить Русь к принятию унии, приняла православие; послы Папы Римского вынуждены были уехать ни с чем.

Более того, Великая русская княгиня принесла с собой все заветы и предания Византийской империи, прославившейся православной верой и мудрым государственным устройством: так называемой «симфонией» (согласием) государственной и церковной власти, передав права византийских императоров своему православному супругу — московскому Великому Князю и своим будущим (от него) православным потомкам.

Брак этот оказал большое влияние на укрепление международного авторитета Руси и великокняжеской власти внутри страны. По словам Бестужева-Рюмина, наследие Византии сыграло огромную роль, прежде всего, в деле «собирания Руси» Москвой, а также в выработке русской национальной идеологии Третьего Рима.

Двуглавый орел видимым знаком преемственности Московской Руси от Византии было принятие династического знака Палеологов — двуглавого орла — в качестве государственного герба, на груди которого со временем появилось изображение древнего герба Москвы — всадника, поражающего змия, при этом всадник изображает как св. Георгия Победоносца, так и Государя, поражающего своим копьём всех врагов Отечества и всякое противогосударственное зло.

У Великой княжеской четы, Софии Палеолог и Ивана III, в общей сложности родилось 12 детей.Вслед за двумя дочерьми, умершими сразу же после рождения, великая княгиня родила сына — Василия Ивановича, добившись объявления его великим князем вместо венчанного на царство внука Ивана III — Дмитрия.

Василий III, впервые в истории Руси названный царём в договоре от 1514 года с римским императором Максимилианом I, унаследовал от своей матери греческий облик, запечатлённый на одной из икон XVI века, экспонирующейся в настоящее время в Государственном историческом музее.Греческая кровь Софии Палеолог сказалась и в Иване IV Грозном, который был очень похож своим средиземноморским типом лица на царственную бабушку (прямая противоположность с его матерью — Великой княгиней Еленой Глинской).

София Палеолог содействовала тому, чтобы её супруг, следуя традициям империи, окружил себя пышностью и завёл при дворе этикет. Кроме того, из Западной Европы были вызваны врачи, художники и зодчие для украшения дворца и столицы. Так, в частности, был приглашён из Милана и Альберти (Аристотель) Фиораванти, которому предстояло построить Кремлёвские покои. Итальянский архитектор считался одним из лучших в Европе специалистом по подземным тайникам и лабиринтам: прежде, чем заложить стены Кремля, он построил под ним настоящие катакомбы, где в одном из подземных казематов были укрыты книжные сокровища, доставшиеся Рюриковичам от Палеологов — тридцать тяжёлых подвод, гружёных сундуками с книгами, которые последовали за византийской принцессой в Московию. По свидетельству современников, в этих сундуках хранились не только рукописные сокровища времён античности, но и лучшее из того, что удалось спасти при пожаре знаменитой Александрийской библиотеки.

Аристотель Фиораванти построил Успенский и Благовещенский соборы. Москва украсилась Грановитой палатой, кремлёвскими башнями, а также Теремным дворцом и Архангельским собором, выстроенными на территории Московского Кремля. Великокняжеская столица готовилась сделаться царской.

Но самое главное, София Фоминична настойчиво и последовательно поддерживала освободительную политику супруга против Золотой Орды.

Скончалась София Палеолог за два года до смерти мужа — 7 апреля 1503 года.