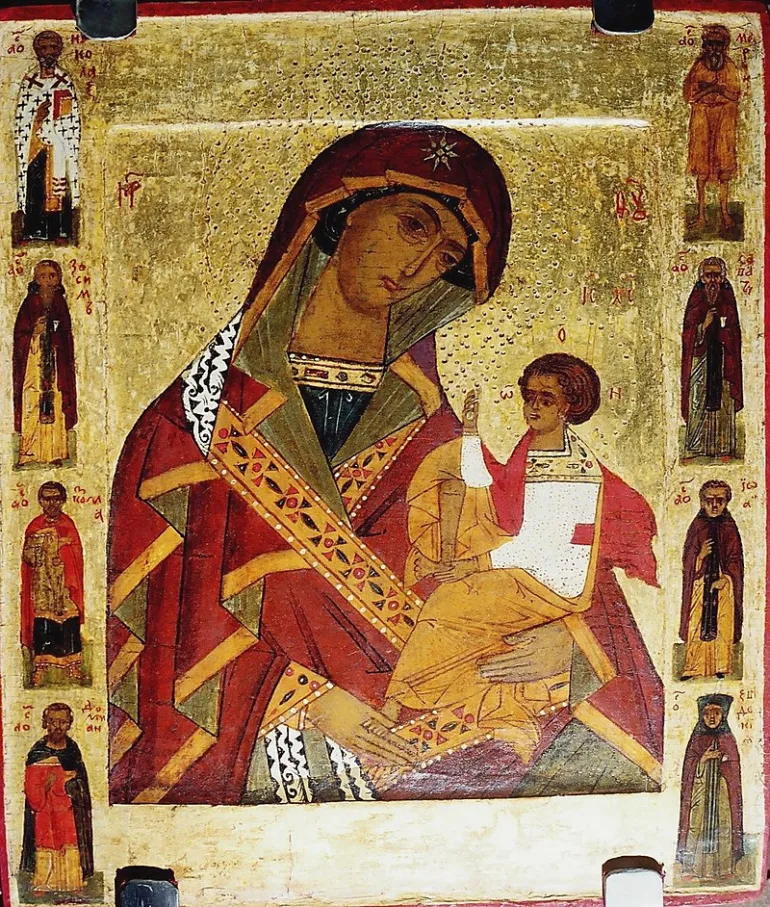

Шуйская-Смоленская икона – поясное изображение Божией Матери с Младенцем Христом на руках. Спаситель сидит справа на левой руке Богоматери. Иконографической особенностью Шуйской иконы, отличающей ее от других икон Одигитрии, является характерное положение ручек и ножек Богомладенца: ступня правой ножки стоит на колене левой, пяточку Он поддерживает левой рукой. В правой руке Христа – свернутый свиток. Правой рукой Богоматерь поддерживает левую ножку Младенца.

История появления чудотворного образа Богоматери Шуйской Смоленской связана с эпидемией чумы, поразившей город Шую в 1654 году. Сказание об иконе сообщает, что прихожане церкви Воскресения предложили написать новый образ Богородицы Одигитрии Смоленской «во избавление от постигших их бед и несчастий». Написание новой иконы было поручено иконописцу Герасиму Тихоновичу Иконникову в 1655 году. Икону размером 110,7 х 88,7 см поместили в местном ряду слева от царских врат иконостаса Воскресенского собора в городе Шуе. Вскоре болезнь прекратилась, а от иконы продолжали совершаться чудотворения. Необычность иконографии Сказание объясняло первым чудом, происшедшим от иконы: несколько раз, когда иконописец пытался сделать изображение Богоматери Смоленской согласно иконописному подлиннику, чудесным образом изменялось положение рук и ног младенца Христа. Не осмеливаясь более исправлять увиденное, он счёл это чудом и явным проявлением Промысла Божия, и сообщил о случившемся начальству и горожанам. Народ был поражён и испуган таким чудом, и с благоговением прославлял Бога. Иконописец дописал икону такой, как она сама начерталась. По указу царя Алексея Михайловича от 21 июля 1667 года и благословению патриарха Иоасафа, в Шую была направлена комиссия с целью установления подлинности чудес. Истина чудес была подтверждена и описана, а икона получила название „Смоленская-Шуйская Богоматерь“. С этого времени икона официально почитается чудотворной. В 1922 году в Шуе чудотворная Шуйская икона Пресвятой Богородицы была изъята из храма, и с тех пор ее местонахождение не известно.

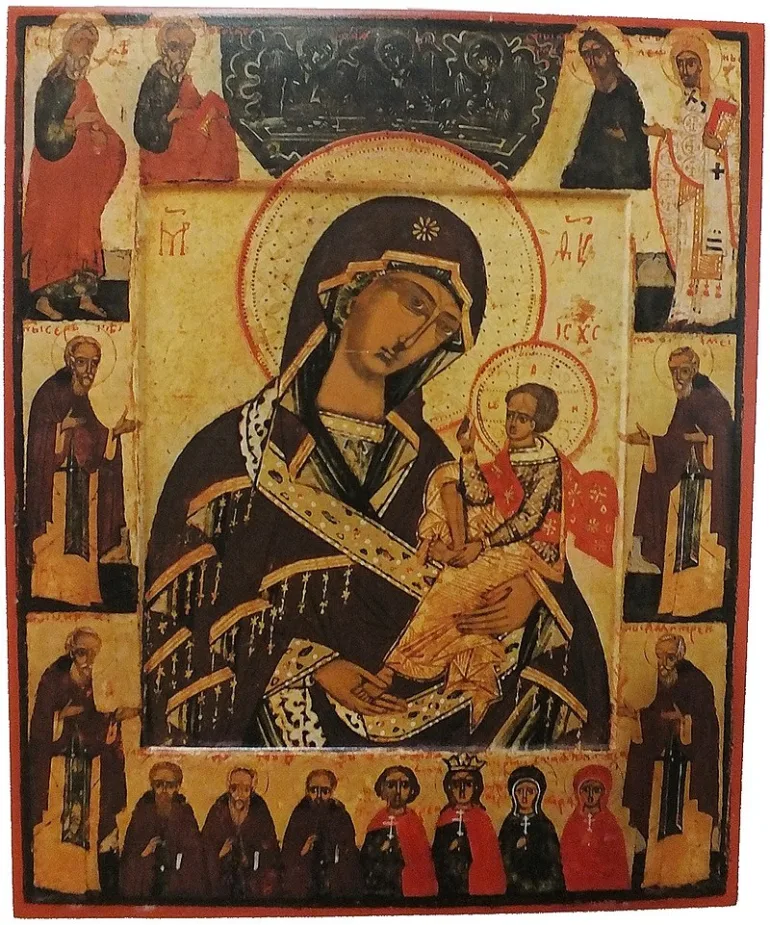

Особая иконография чудотворного образа восходит к более раннему протографу, особенно распространенному в русской иконописи в XVI веке. Одним из ранних примеров является икона «Богоматери Одигитрии Шуйской» третьей четверти XVI века из собора Спасского монастыря в Муроме (собрание Муромского историко-художественного музея).

Празднование иконе совершается трижды: 10 августа (28 июля по старому стилю) – вместе с другими иконами «Одигитрия», 15 ноября (2 ноября по старому стилю) – в память написания иконы и начала прекращения эпидемии чумы, во вторник Светлой седмицы – в память первого зафиксированного чуда, происшедшего от иконы.

Списки.

Списки с Шуйской иконы начали создавать после событий 1666—1667 годов. Одним из наиболее ранних является список из собрания Музея русской иконы. Он особенно интересен тем, что относится к шуйской школе иконописания, памятники которой почти не выявлены. Список конца XVII века из Третьяковской галереи выполнен почти в том же размере, что и утраченный образ, хотя обычно списки Шуйской иконы были меньше оригинала. Его особенностью являются размещённые погрудно в медальонах архангелы Михаил и Гавриил, которые держат в руках сферы с монограммами имени Христа.

В Воскресенском соборе Шуи находятся икона XIX века и образ, созданный палехским диаконом Александром Барановым.

Чтимые списки икон извода Шуйско-Смоленской Богоматери можно было увидеть в соборных и приходских церквах Петрограда (Санкт-Петербурга), Москвы, Козельска, Коврова, Кинешмы, Иваново-Вознесенска (Иванова), Палеха, в храмах ряда монастырей (Благовещенского в Вязниках, Спасо-Яковлевского в Ростове, Николо-Шартомского близ Шуи, Борковской Троице-Николаевской пустыни близ Холуя, Александровой Чудовой пустыни близ Рыбны и Югской Дорофеевой пустыни в Ярославской области). Некоторые списки сами прославились чудотворениями и стали местночтимыми иконами. Это Ковровский (почитался в приделе Христо-Рождественского собора, затем поступил на временное хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник), Павловский (почитался в Спасо-Преображенском соборе, сейчас его местонахождение не известно), Нижегородский (хранится в приделе Казанской кладбищенской церкви) и другие списки. Некоторые из них были написаны с двоеперстием в деснице Спасителя, что сдерживало официальное признание, но не умаляло достоинств священного изображения в глазах его почитателей. Одним из таких местночтимых списков была икона XVIII века из Борковской Троице-Николаевской пустыни, расположенной в Бороке близ Холуя Ивановской области (сейчас находится в Музее холуйского искусства). Борковская икона выбрана в качестве средника для иконы Божией Матери Шуйской «в чудесах» XIX века (находится в частном собрании). На двух её клеймах изображены эпизоды исцеления, описанные в «Сказании…».

Более десятка икон хранится в музеях и частных собраниях России.

Источники

1. Буланин Д. М. Сказание о иконе Богоматери Шуйской // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. — С. 600—603.

2. Никонов Н. И. Шуйско-Смоленская икона Пресвятой Богородицы. История и иконография. — СПб. : Ладан; Троицкая школа, 2008.

3. Макарьянц Б. Л. Сказание о Шуйской иконе Божией Матери. История создания по документам и спискам XVII – XVIII веков // Икона в русской словесности и культуре. — М., 2019. — С. 27—56.

4. Шуйская-Смоленская икона Пресвятой Богородицы

https://azbyka.ru/days/ikona-odigitrija-shujskaja