Возведение стен храма началось в 1898 году. Жители поселка сами производили все работы, «не требующие специальных знаний». Кирпич начали изготавливать непосредственно в Шаблыкино, однако глина для первых партий оказалась, по словам исполняющего обязанности губернского архитектора А. Даугеля, «дурного качества». Удовлетворительной он признал только пробу, найденную «за речкой на Новиковском участке», с условием добавления в нее песку. Видимо, не зря приезжал архитектор из Тобольска: стены храма и сейчас поражают прочностью и «звонкостью» кирпичей.

Завершал постройку храма уже другой крестьянский начальник – Е.В. Циммерман. Вокруг церкви по периметру ограды высадили тополя. Еще, по рассказам старожилов, шаблыкинцы писали просьбу царю о помощи в обустройстве храма, и просьба их была исполнена. Действительно, документально известно, что император приобрел на свои средства для Фонда 61 комплект серебряной церковной утвари, 47 полных облачений и 122 звона (набора) колоколов.

Как отмечал в очерке, посвященном 10-летию Фонда, его распорядитель А.Н. Куломзин «общим правилом было при каждой церкви устраивать и школу». В мае 1900 года Тобольское Строительное отделение подготовило проект деревянных зданий церковно-приходской школы и дома для священника – также на средства Фонда имени Александра III. Более того, средства на постройку школы пожертвовал сам о. Иоанн Кронштадтский, имя которого благодарные жители присвоили школе. Они же выстроили на свои средства дом для псаломщика. В школе в 1913 году обучалось 80 мальчиков и 10 девочек.

Строительство храма окончилось в 1904 году и обошлось Фонду в 18 тыс. 300 рублей (впоследствии прихожане выстроили еще и деревянную колокольню перед входом в церковь). Освятили его 20 декабря того же года.

Печальная участь постигла в советскую эпоху и шаблыкинский храм. Известно, что в 1930 году здесь был священником Матвей Павлович Бессонов. А в 1937 году на Пасху, как вспоминают старожилы, состоялось последнее Богослужение. Затем в церкви, по примеру других колхозов, устроили зерносклад, где хранили семена. Разобрали колокольню, крытое кирпичное крыльцо у главного входа. Но в целом селяне сохранили храм. Так, на всех куполах, кроме главного, остались кресты, уцелел пол из крепких деревянных плах, сохранились клиросы и остов иконостаса, чего не осталось ни в одной из закрытых сельских церквей. Кроме того, почти все иконы разобрали по домам, не отдав их на поругание. Прятали в самых укромных местах, спасая от слишком ретивых комсомольцев. Верующие тайно собирались на дому у бывших церковных певчих Евлампии и Полины и совместно молились.

Время возвращения наступило в конце 1980-х гг. Жители сел Шаблыкино и Сажино выступили с инициативой открытия храма. За восстановление церкви взялся ишимский священник игумен Евтихий. 6 июня 1989 года прошло первое учредительное собрание прихожан; в том же году начались службы. Официальное разрешение от властей получили в 1990 году.

В первую очередь требовалось заменить никогда не менявшуюся, протекавшую крышу. Тогда же вернулся крест на центральную главу. Затем взялись за внутренний ремонт. В иконостас вернулись образа; художник Игорь Шевченко начал роспись стен храма в традиционном «рублевском» духе. В оконном проеме над западным входом появились колокола.

Шаблыкинская церковь была первым официально зарегистрированным в России приходом Русской Православной Церкви Заграницей. С момента подписания в 2007 г. Акта о каноническом общении между РПЦ МП и РПЦЗ приход находится под окормлением Преосвященного Евтихия, Епископа Домодедовского. Настоятель – иеромонах Тихон (Зайцев).

Источник: Тобольско-Тюменская епархия http://www.tobolsk-eparhia.ru/p/blag/php/place.php?id=ichim&id1=2&id2=1

Село Шаблыкино Тобольской губернии Ишимского уезда расположено на небольшой речке Черемшанке. От епархиального города – в 355 верстах, от уездного города – в 355 верстах и от благочинного – в 40 верстах.

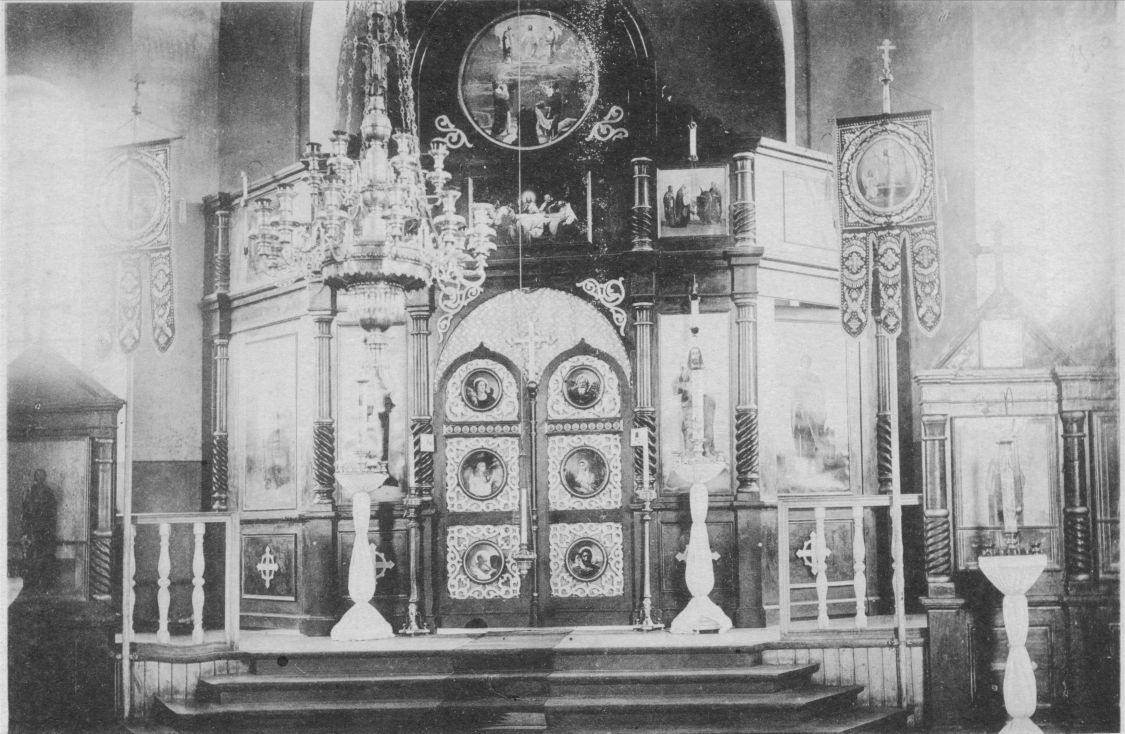

Церковь однопрестольная, в честь св. вмц. Екатерины, построена в 1897-1904 гг. на средства фонда «Имени Государя Императора Александра III» и освящена 20 декабря 1904 г. Зданием каменная, с отдельною колокольнею. Необходимой утварью достаточна.

Капиталов церкви по книжке гос. сберегательной кассы в 1910 г. имелось 50 руб. Угодий, приносящих доход церкви, нет. Приписных, вновь строящихся церквей и часовен нет. Особо чтимых икон нет.

Население прихода в одном селе Шаблыкинском – 853 души муж. пола и 862 души жен. пола, деревень нет. Прихожане все православные, переселенцы из Орловской губернии. Среднее число за год крещений – 70, браков – 10, погребений – 40.

Церковно-приходское попечительство есть. Церковно-приходская школа имени о. Иоанна Сергиева открыта в 190_ г. и помещается в собственном здании, построенном на средства фонда «Имени Государя Императора Александра III». Обучаются 80 мальчиков и 10 девочек.

Церковно-школьной земли 120 дес., плана на нее нет. Сенокосной земли у причта нет, пахотная земля до 30 дес. ежегодно отдается в аренду по 2 руб. за десятину.

Дом для священника устроен на средства того же фонда «Имени Государя Императора Александра III», а дом для псаломщика построен за счет прихожан. Дровами причт пользуется из своих лесных угодий.

Жалование от казны положено: священнику – 600 руб. и псаломщику – 200 руб. Братских доходов бывает в течение года до 400 руб. Отношение прихожан к содержанию храма и ремонту причтовых домов удовлетворительное.

Пасхальное хождение со св. иконами бывает по всем домам прихода. Крестных ходов и «съезжих» праздников в селе не бывает. Прихожане занимаются хлебопашеством, в селе два частных маслодельных завода, некоторые из прихожан имеют у себя пимокатные и по выделке овчин мастерские, а другие пимокаты уходят для заработка на сторону. Имеются три мелочных лавки.

Причта по штату положено: священник и псаломщик.

Справочная книга Омской епархии, составитель Иоанн Голошубин. Омск, типография «Иртыш», 1914 г.