Преображенский храм стоял на берегу р. Нары на так называемой Спасской горе. В Сотной 1552 г. рядом с церковью Спаса Святого отмечены 10 зажиточных дворов и 19 дворов более скромного достатка. В 1620 г. в приходе числилось 20 дворов: городовых пушкарей, кузнецов, гончаров, портного и «харчебника». 6 октября 1710 г. деревянное здание Преображенской церкви погорело, но антиминс её был спасён. В 1723 г. прихожане купили в уезде «стоявшую без пения» деревянную Крестовоздвиженскую церковь, перевезли её на Спасскую гору, и она была освящена во имя Благовещения. Но в 1742 г. в Серпухове вновь упоминается церковь Спаса Преображения. Это второе переосвящение храма, бывшее, видимо, в 1730-х или в начале 1740-х гг., естественно связать с его возобновлением. Возможно, что тогда Преображенская церковь и была выстроена в камне.

С 1804 г. храм Преображения был приписан к церкви Успения, а 19 августа 1852 г. упразднён «за ветхостью». 6 апреля 1855 г. был дан указ о разборке здания Преображенской церкви. В сентябре того же года снос отложили — но только затем, чтобы использовать камень и кирпич для Всехсвятского храма в Серпухове. Однако в 1858-1860 гг. бывшие прихожане храма Преображения во главе с купцом Константином Алексеевичем Кулаковым добились возобновления своего храма. Повторный осмотр его здания показал, что оно может быть сохранено при перестройке алтаря, придела и колокольни. Прихожане пожелали пристроить к храму и второй придел — Благовещенский. На всё это неизвестным лицом было пожертвовано 10 000 руб. В 1864 г. заново освящён главный Преображенский алтарь и построена колокольня; в 1869 г. освятили южный Михаило-Архангельский придел, а в 1870 г. — северный придел Благовещения. В 1869 г. Преображенский храм по просьбе прихожан был вновь утверждён самостоятельным, хотя он оставался в числе беднейших в городе: к 1917 г. в приходе состояло всего 146 душ мужского пола и 145 — женского, в 31 дворе.

В советское время храм Преображения был закрыт; здание его окончательно разрушено в 1975 г. при строительстве новых корпусов ситценабивной фабрики.

А.Д. Пилипенко, старший научный сотрудник СИХМ, http://tsobor.ru/?p=971

Преображенский храм стоял на берегу р. Нары на так называемой Спасской горе — возвышенности, ограниченной с юга Боровской дорогой (ныне ул. Володарского), а с севера – оврагом Мешалкой (на месте 1-го Гончарного пер.) – по соседству же в XVI в. располагался серпуховской торг. В переписи посада 1552 г. рядом с церковью Спаса Святого отмечены 10 зажиточных дворов и 19 дворов более скромного достатка – а жили здесь, как видно, люди уважаемые: именно ими открывается каждый раздел переписной книги, причём о занятиях этих серпуховичей почти не говорится, значит, их хорошо знали и по именам. В отличие от большинства районов посада, пустых дворовых мест «у Спаса» не было совсем, что также говорит о престижности данной части города в XVI в.

В 1620 г. в приходе Преображения числилось 20 дворов: в т. ч. городовых пушкарей; осадные дворы князей Голицыных, дворян Михалковых (т.е. эта земля была уже защищена стенами серпуховского острога); подворье Пафнутьева-Боровского монастыря; дворы кузнецов, гончаров, портного и «харчебника».

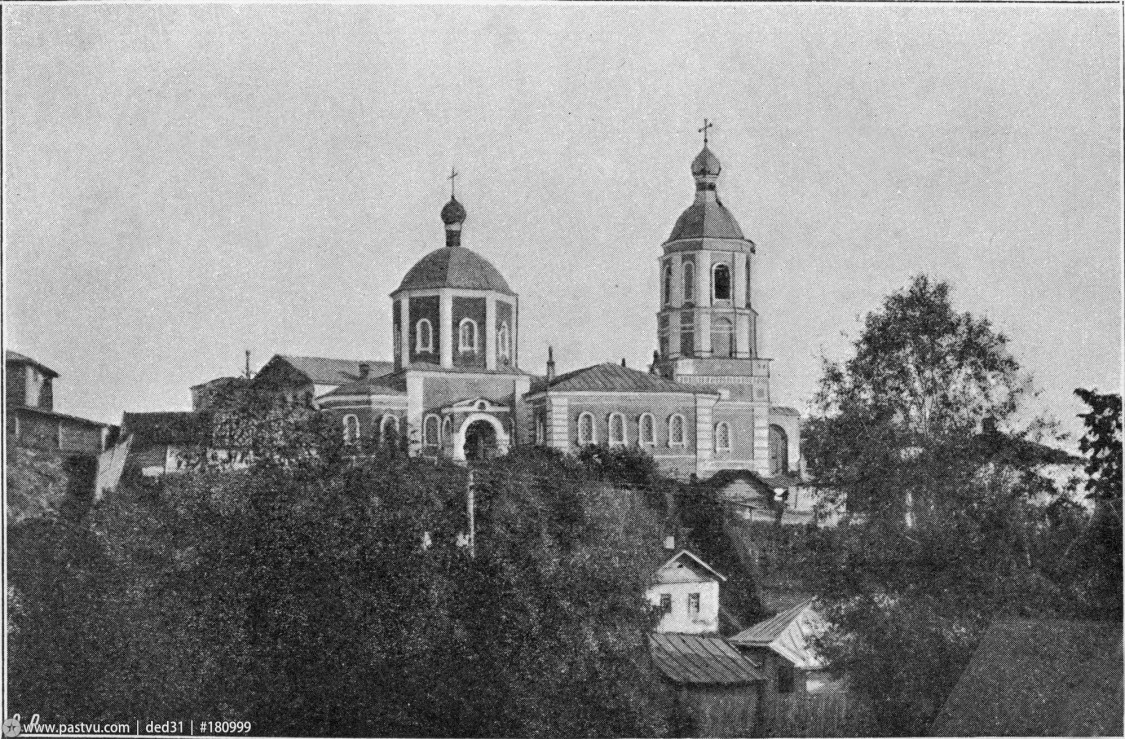

6 октября 1710 г. деревянное здание Преображенской церкви погорело, но антиминс её был спасён. По разрешению, данному 8 июля 1723 г. Синодальным Казённым приказом, прихожане во главе с канцеляристом Никитою Хрущёвым купили в одном из мест уезда «стоявшую без пения» деревянную Крестовоздвиженскую церковь и перевезли её на Спасскую гору в Серпухов. В том же августе по просьбе священника прежней Преображенской церкви «с приходскими людьми» она была освящена во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Но в 1742 г. в Серпухове вновь упоминается церковь Спаса Преображения. Это второе переосвящение храма, состоявшееся, по всей видимости, в 1730-х или в начале 1740-х гг. – и будет естественным связать с его возобновлением. Вполне возможно, что именно тогда Преображенская церковь была выстроена в камне. Наиболее раннее свидетельство о каменном её здании нам дают только Клировые ведомости за 1826 г., где отмечено, что Преображенская церковь уже сильно обветшала – и деревянной кровлею, и «в стенах», но в настоящий момент она «возобновляется». Храм представлял собою характерное для XVIII в. церковное здание типа «восьмерик на четверике».

С 1804 г. храм Преображения приписывается к стоявшей через улицу церкви Успения. 19 августа 1852 г. решением епархиальных властей, он был упразднён «за ветхостью». Но преображенские прихожане (более 60 дворов) опротестовали этот приговор — считая, что он сфабрикован старостой основной Успенской церкви купцом Николаем Максимовичем Коншиным с целью завладеть их участком «для своего строения». Об этом в декабре 1852 г. прихожанки Аграфена Алексеева Дмитриева и вдова Пелагея Васильева Теренина подали в Синод прошение, оставленное решением 23 мая 1853 г. «без последствий».

В 1855 году, 6 апреля, Консисторией был дан указ о разборке здания Преображенской церкви. В том же сентябре, по просьбе сына Н.М. Коншина Ивана – нового успенского старосты – её снос отложили, но лишь затем, чтобы в будущем использовать разбираемый камень и кирпич для строительства Всехсвятского храма в Серпухове.

Однако в мае-июле 1858 г. бывшие прихожане Преображения во главе с купцом Константином Алексеевичем Кулаковым вновь просят о возобновлении своего храма. Повторный осмотр его здания архитектором показал, что оно может быть сохранено с условием перестройки алтарной части, придела во имя Собора св. Архангела Михаила и колокольни. Дополнительно прихожане пожелали пристроить к храму второй придел – Благовещенский. На все эти работы неизвестным лицом было пожертвовано 10 000 руб. серебром. И 21 марта 1860 г. Синод дал соответствующее разрешение. В 1864 г. был заново освящён главный Преображенский алтарь, и построена колокольня; в 1869 г. освятили южный Михаило-Архангельский придел, а в 1870 г. – северный Благовещенский придел. В конце XIX в. в ризнице Преображенского храма хранились серебряный напрестольный крест 1700 г. и фелонь 1569 г.

В 1869 г. Преображенский храм по просьбе прихожан был вновь утверждён самостоятельным, хотя он оставался в числе беднейших в городе: к 1917 г. в приходе состояло всего 146 душ мужского пола и 145 – женского, в 31 дворе.

В советское время храм Преображения был закрыт; здание его окончательно разрушено в 1975 г. при строительстве новых корпусов Ситценабивной фабрики.