В 1577 году здесь, на погосте в Вохонской волости, вотчине Троице-Сергиева монастыря, стояла деревянная церковь, «построенная исстари», а «в церкви образа, и свечи, и колокола, и все строение мирское». К началу 19 века деревянная церковь сильно обветшала, и в 1830 году «тщанием прихожан» была построена новая каменная церковь, с каменной колокольней. В теплой трапезе, в приделе с правой стороны находится престол во имя пророка Божия Илии, а в левой — во имя святителя Николая. Благоустройство храма продолжалось долгие годы, клировая ведомость за 1847 год свидетельствует: «Церковь настоящая не освящена, нет в ней лампад и клиросы еще не сделаны». В приход церкви входили: крестьяне помещика Николая Гавриловича Рюмина; крестьяне деревень казенного ведомства: Демидове, Щекутово, Назарьево, Гридино, Городок, Ковригино, Курово, Улитино, Гора, Стремянниково, Мишутино, Корнево, Саурово.

В середине 19 века при храме числилось четыре двора, в них проживало два десятка человек. В начале 20 в. церкви принадлежало: земли — 73 десятины; двухэтажный дом, в котором помещались церковно — приходская школа, квартиры строителей, учителя; часовня в деревне Мишутино; часовня в деревне Ковригино. На 1903 год приход церкви составлял 11 деревень с православным поселением 4,5 тысячи человек, не считая старообрядцев. Весной во время разлива Клязьмы, крестьяне добирались до церкви на лодках, которых имелось на этот случай в достаточном количестве. После Октябрьской революции храм не закрывался, прихожане его отстояли. Был арестован и расстрелян священник Сергий Владыченский, служивший с 1915 года; диакон Евгений Никольский и псаломщик Василий Озерецковский — погибли в лагерях.

В 1930-х годах были сброшены колокола, богослужения продолжались. Во время войны служил священник Александр Померанцев.

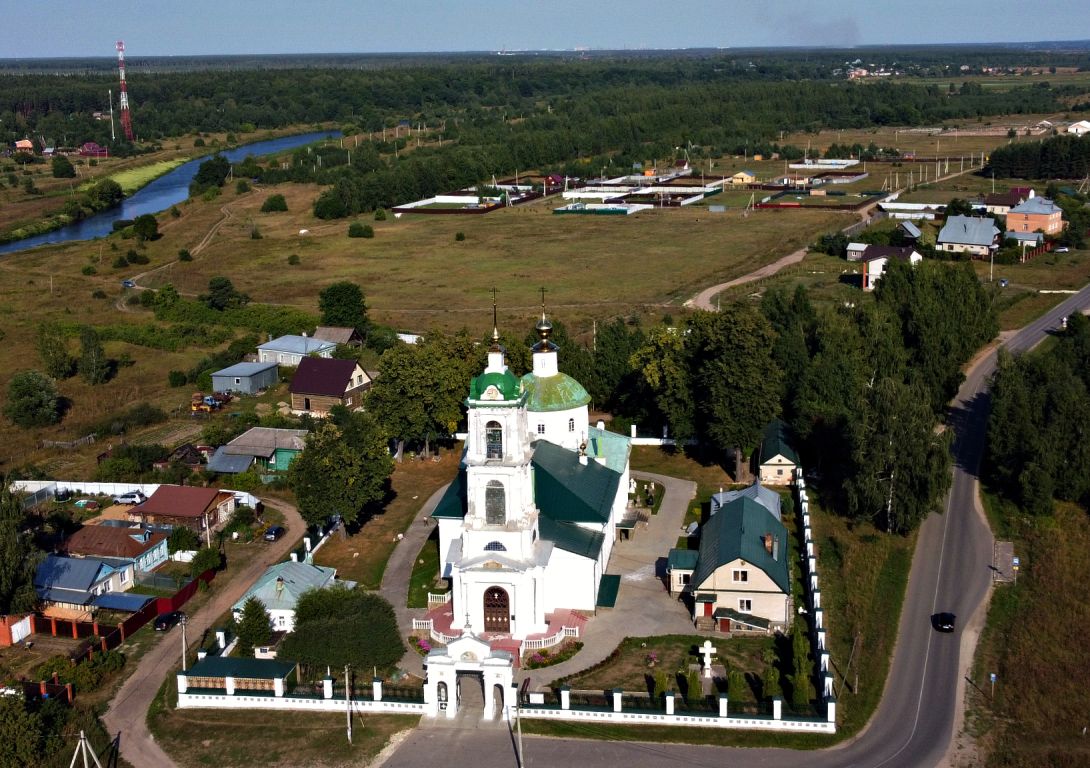

В настоящее время погост Уполозы — основное кладбище Павловского Посада, в церкви Рождества Богородицы совершаются Богослужения и все требы для прихожан поселения города и окрестных деревень. Храм, построенный по благословению Митрополита Филарета на средства помещика Рюмина и прихожан, многие годы благоустраивался при помощи жертвователей: крестьянина Шевелкина, фабрикантов Щукиных, Абрамовых, Алексеевых (из рода которых артист — К. С. Алексеев (Станиславский)). Церковь построена по проекту архитектора Шестакова, представляет собой величественное здание в стиле позднего классицизма. Издалека видна высокая стройная колокольня — венчающаяся небольшим куполом со шпилем, который заканчивается крестом.

www.pposad.orthodoxy.ru/ch05.html

Рождество-Богородицкая церковь в Саурове (на Уползах)

Церковь построена по проекту архитектора Шестакова, представляет собой однокупольную церковь в стиле ампир с трапезной и высокой колокольней. В трапезной — Ильинский и Никольский приделы. Колокольня венчается небольшим куполом со шпилем, который заканчивается крестом. В центральной части храма находится иконостас, поставленный по окончании строительства храма. В южном и северном приделах — иконостасы 1870 года декорированы в духе эклектики, с элементами псевдорусского стиля. Настенная живопись относится к концу XIX века. В храме сохранились иконы, представляющие несомненный исторический интерес: «Страшный суд» (конец XVII — начало XVIII века), «Успение Пресвятой Богородицы» (XVII век), «Спаситель» (XVII век).

Много лет в храме на Уполозах хранилась чудотворная икона великомученика Никиты из храма Никитского погоста у деревни Бывалино, которая в 1996 году была передана вновь открывшемуся храму. В церкви сохраняется старинная плащаница, надпись на которой гласит, что вложена она при священнике отце Илье и старосте Павле Яковлевиче Щукине.

https://drevo-info.ru/articles/23614.html

Приходская церковь выстроена на средства прихожан в 1824-1830 гг., в 1902 г. сбоку пристроена крестильня. Стиль ампир. Кирпичная с деталями из белого камня, оштукатурена. Прямоугольный в плане объем объединяет двусветный бесстолпный четверик храма, увенчанный световой ротондой, полукруглую апсиду и двухпридельную двустолпную трапезную. Фасады храма оформлены дорическими пилястровыми портиками с фронтонами, плосокости остальных стен до половины покрыты квадровым рустом. Основной объем здания соединен с отдельностоящей четырехъярусной колокольней крытым переходом. В нач. XX в. основание колокольни было окружено открытой террасой с парадными лестницами. Два нижних яруса колокольни украшены рустом, первый и два верхних яруса — колонными портиками.

Сохранился трехъярусный ампирный иконостас 1830-х гг., покрытый накладной золоченой резьбой, и надпрестольная сень с ажурным куполом на коринфских колоннах того же времени. Стенные росписи, возможно, нач. XX в., сильно поновлены. Пол выстлан глазурованными бетонными плитками с орнаментальным рисунком. В трапезной Ильинский и Никольский приделы. Эклектичные вызолоченные резные иконостасы приделов — 1890-х гг.

Действует, не закрывалась.

http://50rus.hramy.ru/churches/pps/index.htm

Одноглавая церковь в стиле ампир с трапезной и колокольней, увенчанной небольшим куполом со шпилем и крестом, построена по проекту архитектора Ф.М. Шестакова.

Вохна, затем Вохонская волость, в центре которой находился будущий Павловский Посад, известна со времён Ивана Калиты. В 1571 году царь Иоанн IV Грозный «выменял» ряд селений у Троице-Сергиева монастыря в обмен на свою дворцовую волость Вохна. К 1594 году, по первой сохранившейся писцовой книге тех мест, на погосте «Уполозы на р. Клязьме» этой волости упоминается «церковь Пречистые Богородицы, древяна, клетцки, а в церкве образы и книги и всякое церковное строение мирское» — т. е. собранное и созданное местными сельскими «мирами», ещё до передачи волости в обитель преподобного Сергия. В той же книге впервые упомянута и ближайшая к погосту «дер. Савурово …на Клязьме», которая со временем слилась с погостом и стала селом Сауровым.

К началу ХIХ в. стоявшая здесь деревянная церковь, построенная на месте первой в 1704 году, сильно обветшала. В 1830 году по благословению митрополита Филарета (Дроздова) на средства помещика Рюмина и усердием прихожан была построена новая каменная церковь с каменной колокольней. В это время приход считался многолюдным, поскольку к храму были приписаны жители многих деревень. В 1881 году на приходе «проживало 2000 душ». В прилежащих к храму сёлах и деревнях в третьей четверти ХIХ столетия стали появляться фабрики: бумаготкацкая, шёлковая и полушёлковая.

В 1890-х годах местный уроженец Иван Петрович Абрамов, хозяин платочной фабрики в Корнево, заново отделал Богородицерождественский храм. В церкви было освящено четыре престола: Рождества Пресвятой Богородицы, пророка Илии, святителя Николая, апостолов Петра и Павла. Петропавловский, крестильный, храм пристроен в 1902 году, между трапезной и колокольней с южной стороны церкви Рождества Богородицы. В храме несколько иконописных изображений пророка Илии, отдельных и в составе других образов, а также цикл росписей, посвящённых этому святому. Иконостас центрального придела архитектурно разбит на три яруса с помощью ордерных элементов, при этом он имеет пять смысловых рядов. Иконостас выдержан в стиле ампир, поставлен в 1830-х гг. Врата его богато украшены резьбой; в центре врат — утопающая в завитках аканта круглая икона Благовещения, а по краям — прямоугольные образа евангелистов.

Местные образа Спаса Вседержителя и Успения Пресвятой Богородицы — самые ранние иконы храма (ХVII в). Образ «Успения Богоматери» представляет развёрнутую иконографию: в верхней части иконы изображены апостолы, которые были перенесены по повелению Божиему «на облацех», чтобы почтить Пресвятую Деву («облачное Успение»). Икона Богоматери «Всех скорбящих Радость» в местном ряду иконостаса сауровского храма — образец позднего, но весьма торжественного иконографического извода конца ХIХ века: Богоматерь изображена в центре со скипетром в руках, внизу живописная группа людей с ангелами, один из которых церемониальным жестом указывает на Богородицу, другой указывает «скорбящих» тканью. Вверху, за антаблементом, располагаются иконы пророков и праотцев на больших прямоугольных досках, а также семь круглых икон с сюжетами Страстного цикла, объединённые полукруглым образом Распятия. А весь этот цикл, да и весь иконостас в целом венчает икона Воскресения.

Теперь рассмотрим южный и северный иконостасы. Предполагают, что северный и южный иконостасы установлены после 1870 года. Придельные трёхъярусные алтарные преграды декорированы в духе эклектики, с элементами псевдорусского стиля. Иконостасы приделов, их конструкции и убранство схожи. Над Царскими вратами — сени в виде своеобразного балдахина с кистями. Диаконские двери расположены не зеркально, т. к. дверца южного иконостаса находится на «завороте» иконостаса — сбоку. Ряды имеют килевидные завершения, напоминающие кокошники; в каждом из ярусов — лепные головки ангелов. Верхний ярус украшен свисающими характерными для стиля ампир изысканными гирляндами. Царские врата Никольского и Ильинского приделов благодаря их художественному решению являются украшением этих иконостасов: Богоматерь с Архангелом Гавриилом на вратах в композиции Благовещения расположены в киотцах, напоминающих кокошники, которые установлены на резных столбиках. Местная икона Спаса Смоленского с припадающими Сергием и Варлаамом точно представляет данную иконографию, восходящую к истории чуда 1521 года при нашествии Махмет-Гирея. Справа в иконостасе почитаемая икона свт. Николая в сплошном серебряном окладе с шестью клеймами жития, расположенными вверху и внизу иконы: четыре из них посвящены житию святого (Рождество, «чудо в купели», «поставление во епископа» и Успение) и два — наиболее известным чудесам святителя. Оформление клейм арочками делает икону торжественной и выразительной, что вторит подобному убранству Царских врат придела и иконостаса в целом. Иконные чины иконостасов венчаются образом Страшного Суда в северном приделе и Знамением — в южном. Иконы овальной формы, укреплённые над Деисусом, смягчают абрис иконостаса; интересен выбор этих образов для придела святителя Николая: апостолы Симон Зилот и Иуда, брат Господень.

С самого начала Богородицерождественский храм строился от некоторого избытка, и в конце ХIХ века, согласно клировой ведомости 1887 года, церковь села Саурово была «церковной утварью достаточна». В советское время храм не закрывался, и в нём сберегались многие иконы, в том числе и из других храмов. Интерес представляет двусторонняя икона «Воскресение Христово. Рождество Богоматери» в большом киоте перед солеёй. Образ Рождества Богородицы — в одном из распространённых изводов для конца ХIХ — нач. ХХ столетия, характерном как для икон, так и для настенных росписей. Эти изображения восходят к образу Богоматери «Исааковская», на которых аналогичное расположение персонажей: праведный Иоаким молится, воздев очи горе, святая Анна привстала на ложе, на переднем плане изображена повитуха. Из других почитаемых икон этого придела — Иверская икона Божией Матери начала ХХ столетия. Интересна икона «Целование Иуды». Списки образа «Целование Иуды» находятся в ЦАКе и Николо-Берлюковской пустыни: икона вписана в круг на всех списках. Особенность образа в храме села Саурово — её большой размер и четыре клейма с изображением сюжетов Страстей Господних, расположенных вверху и внизу иконы. В храме сохранилась икона, представляющая несомненный исторический интерес: огромная икона «Страшный суд» (конец ХVII — нач. ХVIII вв.), располагается в тёплом притворе церкви.

Некоторые иконы размещены в ризнице храма. Большая часть из них выносится на аналой для поклонения в соответствующие праздники; здесь есть полное собрание икон Двунадесятых праздников конца ХIХ — нач. ХХ столетия. Роспись храма осуществлена в 1890-х годах, в тот период, когда И. П. Абрамов «возобновил» церковь. Некоторые композиции были переписаны заново, видимо, в начале ХХ столетия, и в последние несколько десятков лет поновлялись. В куполе большое изображение «Сопрестолие»; вокруг него — летящие ангелы со свитками, а в барабане между окон располагаются более традиционные фронтальные фигуры архангелов. В числе самых выразительных и крупных сюжетов, которые находятся в трапезной храма на южной и северной стенах, — изображение пророка Илии перед горящим жертвенником и «многолюдная» композиция «Святитель Николай на суде Ария».

Храм в селе Саурово обладает богатым иконным собранием ХVII-ХХ вв. С ХIХ века в нём сохранились иконостасы без существенных поновлений их живописи. Очевидно, что некоторые иконные комплексы — например, в заворотах иконостаса — и расположение образов по стенам храма оставались без особых изменений в течение полутора веков. В ризнице в особом порядке хранятся небольшие иконы, которые выносятся для богослужений в соответствующие дни. В алтаре устроено особое хранилище для больших образов, которые в течение более чем столетия жертвовались в церковь. В целом интерьер храма помогает составить полное впечатление об убранстве подобных церквей в первой половине ХIХ века и его бытовании в последующее столетие.

Из журнала: «Московские Епархиальные Ведомости». №2/2021/ Курбатова Ж. А. Иконописное и живописное убранство Богородицерождественского храма в селе Саурово