Разрыв шаблона: крестьяне-миллионеры в Российской Империи. Яков Васильевич Щукин.

Пытаясь оправдать свой преступный захват власти и одновременно очернить Российскую Империю коммунисты придумали миф про «ужасную жизнь крестьян при царе». Реальность как обычно была совсем другой. Представители «забитого и угнетенного» крестьянства в Империи не только могли своим трудом заработать приличный капитал, но стать выдающимися людьми, внесшими огромный вклад в процветание страны.

Сегодня мы начнем рассказывать о таких людях.

Москва, летний вечер, 1900-е годы. Темноволосая девушка в легком светлом платье сидела на лавочке у фонарей не случайно. Все выдавало в ней балерину: тонкие щиколотки, прямая спина и грация экзотической птички. Это была Тамара Карсавина. Ее имя было на слуху у каждого театрала. В тот знойный день на репетицию концерта она пришла значительно раньше назначенного часа. Войдя в сад, она села на скамеечку, сняла шляпку и теперь вычерчивала зонтиком какие-то линии на песке площадки.

Вдруг к ней подошел человек в несуразной чесучовой куртке и черном котелке:

– Это ты, милочка, что делаешь? – бесцеремонно обратился к ней незнакомец. Карсавина посмотрела на него с удивлением.

– Ничего особенного не делаю. Жду репетиции, – отвечала она, продолжая чертить на песке.

– Репетиция, милочка, репетицией, а порядок порядком. Я, милочка, не люблю, чтобы в саду нарушали порядок.

– А мне, в сущности, наплевать, что вы любите или не любите. Я порядка не нарушаю.

– Милочка, я прошу вас уйти из сада.

– Я с удовольствием ушла бы, да у меня тут репетиция… И вообще, оставьте меня в покое, у меня нет никакого желания разговаривать с вами.

– В таком случае, милочка, я попрошу вас вывести.

– Попробуйте! – воскликнула она, протянула руку к клумбе и сорвала цветок.

Это переполнило чашу терпения незнакомца. Совершенно рассвирепев, он заорал на весь сад:

– Управляющего!..

Управляющий явился, и человек в черном котелке приказал ему сию же минуту вывести «эту женщину» из сада и больше никогда не впускать. Когда ему указали, что это балерина Карсавина, приглашенная на два концерта, и что ей все же придется заплатить тогда, он воскликнул:

– Черт с ней, заплатите, но чтобы она больше никогда не появлялась в моем саду, раз не умеет себя вести! Я не хочу видеть ее на сцене. Черт с ней и с ее искусством!

— Хорошо, Яков Васильевич. Воля ваша.

Карсавиной заплатили, концерты отменили, а незнакомец отправился на прогулку. Фонари, клейменные загадочным «ЯЩ», отблесками солнца приветствовали своего хозяина — Якова Васильевича Щукина, создателя и директора московского театра и сада «Эрмитаж» в Каретном Ряду.

Яков Васильевич Щукин — русский театральный предприниматель, меценат и антрепренёр. Создатель, а также директор московского театра и сада «Эрмитаж» в Каретном Ряду. Купец первой гильдии.

Вы наверняка уже отметили сложный характер этого человека. Но не спешите делать выводы. Просто Яков Васильевич любил дело своей жизни – свой сад – и не позволял никому нарушить хоть что-то в нем.

Вернемся на несколько лет назад и посмотрим на лохматого паренька в простой одежде. Мы с легкостью узнаем в нем нашего героя. Да, сейчас его костюм пошит по фигуре, черный галстук сколот булавкой с бриллиантом невероятной величины, густые волосы аккуратно зачесаны назад, а усы ровно подстрижены. Но его глаза – это глаза все того же крестьянского юноши, родившегося в деревне Вяльково Ярославской губернии.

Яков Васильевич Щукин родился в 1859 году в крестьянской семье в Ярославской губернии в деревне Вяльково недалеко от села Заозерье (ныне — в составе Ильинского сельского поселения Угличского района Ярославской области).

В возрасте 14 лет отправился в Николо-Угрешский монастырь, где окончил Угрешское народное училище (это относится к ещё одному большевицкому мифу о неграмотной России). Щукин активно участвует в жизни обители, осваивает профессии, связанные садоводством и строительным делом.

Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Николо-Угрешский монастырь стал местом излечения раненых русский воинов, и Щукин принимает участие в этом деле. В числе добровольцев он был избран руководством Николо-Угрешского монастыря для обучения на фельдшерском отделении Московского Военного госпиталя. Успешно прошёл полный курс обучения в Ново-Екатерининской больнице по специальности военного фельдшера и окончил службу в звании старшего фельдшера по аптечной части. Успешно заканчивает там же образцовое Угрешское народное училище, выпускники которого поступали в лучшие учебные заведения Москвы.

По окончании воинской службы занялся созданием летнего ресторана-буфета в саду «Эрмитаж» на Божедомке. Затем открыл буфет в театре Парадиз на Никитской. После успеха предприятий арендовал ресторан «Эльдорадо» в Петровском парке. В 1888 году Яков Щукин получил свидетельство купца второй гильдии.

В 1889 году организовал увеселительные мероприятия в Петровском парке в саду «Ренессанс», после чего решил создать собственный театр. Вскоре получил известность в Москве как театральный импресарио. В 1893 году открылся «Театр Я. В. Щукина». Для этого Я.В. Щукин арендовал здание бывшего театра «Парадиз» и в качестве директора организовал гастроли зарубежных театральных исполнителей и актёров, а также знаменитых артистов Российской империи.

Он ведет переговоры об аренде с хозяйкой владений на Божедомке, где располагался знаменитый увеселительный сад, известный под названием «Эрмитаж» еще с середины XIX века со времен французского ресторатора Мореля, давшего это название саду. До того этот сад был известен как «Корсаков сад», по фамилии владельца. К 1893г. сад на Божедомке пришел в полнейший упадок по причине банкротства антрепренера Лентовского, до того прославившегося своими масштабными феерическими постановками, как правило, с участием огромного количества массовки и крупных экзотических животных. Тогдашняя хозяйка сада на Божедомке, уже не веря в успех подобных предприятий, предпочитает получить быструю выгоду от продажи земли под застройку. Что и происходит в скором времени — Щукин выкупает эту землю и уже совсем скоро знаменитая Нижегородская ярмарка принимала купцов со всей России в увеселительных садах, устроенных Щукиным.

Яков Васильевич получил многое: славу, признание, богатство. Но вот однажды, вернувшись к своим старинным мечтам, он решил создать в городе собственную культурную площадку и поставил на карту буквально все – вплоть до фрака, который заложил, чтобы напечатать афишу. Начиная с 1892 года Яков Васильевич начинает реализовывать проект создания собственного театрального сада. Щукин решает остановить свой выбор на владении Мошнина в Каретном Ряду.

В 1893 году он организует здесь работы по расчистке заброшенных территорий под сад. Официальное открытие летнего сада состоялось 1 июля (18 июня) 1894г. В 1894 году подписал договор на аренду с последующим выкупом земли у наследников В.П. Мошнина (а также здания, в котором располагался театр Мошнина).

Свалка – вот что досталось Щукину в 1894 году, когда он подписал договор на аренду с последующим выкупом земли и здания, в котором располагался театр Мошнина. Щукин лично руководил масштабными работами по расчистке заброшенных территорий под летний сад. Верхний слой грунта на всей территории сада глубиной до одного метра был вывезен и заменён свежим чернозёмом — он вывез оттуда 50 тысяч повозок старого грунта.

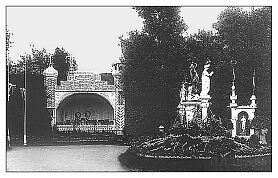

План летнего сада и проект летних павильонов Щукин заказал у архитектора А.У. Белевича. Для озеленения сада были привезены из окрестностей Москвы и специально отобранные лучшие деревья, кустарники и пятнадцатилетние (!) деревья. Щукин собственными руками высаживал экзотические цветы, разбил газоны, клумбы и пригласил садовников. Дорожки в саду были бетонированы. Лестницы, необходимые для стрижки высоких деревьев, он приобретал за границей. Оттуда же выписывались семена всевозможных редких цветов. Для полива сада Щукин провел водопровод, заказал в Европе специальную систему орошения и автономную дизельную электростанцию, чтобы сделать иллюминацию. Такой техники Москва тогда ещё не знала.

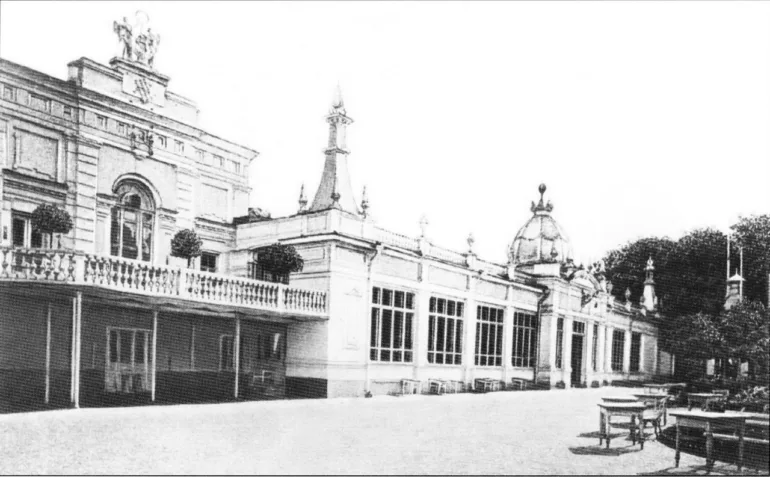

Всего за год скучный пустырь преобразился, и 18 июня 1895 года «Эрмитаж» (первоначально сад носил название «Новый Эрмитаж») был официально открыт. На открытии выступали известные зарубежные и отечественные исполнители. Красочная современная иллюминация манила московскую публику, словно мотыльков к яркому огню. За летний сезон туда пришло более 70 тысяч посетителей.

Ресторан, как и весь сад «Эрмитаж» Якова Щукина, открывался для посетителей в шесть часов вечера. Помимо огромного зала, под крышей, с окнами во всю стену, ресторан обслуживал клиентов на открытых площадках в саду – с наступлением темноты они освещались гирляндами разноцветных лампочек.

Прошел год с момента открытия парка, и 26 мая 1896 года Щукин подарил москвичам новую диковину – организовал у себя первый в городе общедоступный показ кинематографа братьев Люмьер. Публика, пришедшая на оперетту «Славный тестюшка», была изумлена, увидев на плоском экране объёмные движущиеся фотографии. Показ был устроен во время коронации Николая II, поэтому фильм увидели не только жители Москвы, но и многочисленная публика из других городов, приехавшая посмотреть восшествие государя на престол. Постепенно кинопоказы стали модным развлечением.

Причем интересен мало упоминаемый факт: в России изобретение Люмьеров появилось раньше Соединенных Штатов (в Нью-Йорке первый показ состоялся только в июне 1896). Жители Нью-Йорка еще только ждали нашумевшее «Прибытие поезда» братьев Люмьер, а москвичи уже познакомились с синематографом. Впервые на полотне экрана, словно через распахнутое окно, люди увидели настоящую, кипучую жизнь.

– Вы любите синема?

– Не знаю… С синема не знакома. Поговаривают, «Эрмитаж» синема транслирует. Вы были?

– Да. Это словно окно в другой мир. Вам точно понравится. Давайте сходим в понедельник. «Коронация Императора Николая II» буквально переносит в Успенский собор.

Такие разговоры были распространены летом 1896 года. Киносеансы вызвали живой интерес у публики и принесли владельцу солидный доход.

Теперь для Щукина не существовало границ. Он часто выезжал за пределы России для переговоров с зарубежными знаменитостями и их импресарио, изучал последние технические новинки для своего театра и сада. Непосредственно общаясь с ведущими представителями зарубежного артистического мира, использует свое знание европейских языков, состоит в переписке со знаменитым итальянским трагиком Томазо Сальвини.

В театральных проектах на площадках сада «Эрмитаж» в те годы принимали участие множество талантливых артистов, литераторов и художников, как обладавших мировой известностью, так и только начинающих свой путь к признанию.

Щукин приглашал известные гастрольные труппы – цирковые и театральные. В 1897 году один из залов театра арендовала Частная русская опера Саввы Мамонтова и поставила спектакль «Фауст» с участием самого Федора Шаляпина.

В театре «Эрмитаж» прошли первые сезоны Московского Художественного общедоступного театра (МХТ).

18 апреля 1898 года в помещении театра «Эрмитаж» состоялось учредительное собрание литературно-художественного кружка. В число его руководства были избраны А.И. Южин, К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко, К.Н. Рыбаков, Г.Н. Федотова и другие заметные деятели русского театра.

14(26) октября 1898г. — состоялся первый спектакль МХТ «Царь Федор Иоаннович». Эта дата была выбрана директором театра «Эрмитаж» Я.В. Щукиным не случайно. Предложенный им день для открытия МХТ был связан со значительным для Москвы праздником иконы Иверской Божией Матери. К тому же в тот же день, но на 74 года раньше был официально открыт Малый театр, старейший русский драматический театр в Москве.

Яков Щукин не мог остановиться на пути к своей мечте и ежедневно работал над совершенствованием сада. По его заказу в саду «Эрмитаж» архитектор Богдан Нилус возвел несколько каменных построек для увеселительных заведений. А вскоре началось строительство и большого летнего театра, получившего название «Зеркальный». Здание в стиле модерн предназначалось для театральных представлений только в летнее время. Парковое пространство вокруг открытого театра было организовано как зрительское фойе из живых изгородей.

Казалось, что сад стал живой иллюстрацией не только фантазий Щукина, но и его жизненных принципов. До него никто оперетт за границей не покупал.

– Для чего, собственно говоря, тратить деньги на приобретение материала у действительных авторов, когда можно получить все новейшие оперетты у присяжных переводчиков на месте, в России? – спросил как-то Щукина режиссер его театра, стоя уже на вокзале с небольшим чемоданом и билетами в руках.

– Пусть так делают все, а я не желаю. Я хочу, чтобы о моем деле, о московском «Эрмитаже», за границей знали как о солидном деле. Нам воровать нечего, мы и купить можем.

Так Щукин со своим режиссером однажды отправились в Вену. Первая встреча там состоялась с композитором Францем Легаром. Когда Щукин сообщил ему о своем желании приобрести кое-что из его оперетт, он просто разинул рот.

– Зачем вам это нужно, когда русские и так играют мои произведения и ничего мне за это не платят? Зачем вам это делать?

– Московский театр «Эрмитаж» не хочет пользоваться трудом иностранных авторов бесплатно, а хочет установить с ними добрые дружеские и деловые отношения, – ответил ему режиссер театра.

Легар был одновременно и ошеломлен, и растроган таким ответом. К концу завтрака он галантно попросил у Щукина разрешения не продать, а подарить первую же оперетту, которую он напишет. Отказываться от подарка было неудобно. Но в ответ композитора просили приехать в Москву продирижировать премьерой этой новой оперетты, за что обещали уплатить ему такую сумму, какую он сам назовет.

После Легара, который, должно быть, широко разгласил свои переговоры с москвичами, было уже нетрудно установить такие же отношения с Лео Фаллем и другими венскими композиторами.

Яков Васильевич исповедовал православную веру, посещал монастыри, и особенно часто Николо-Угрешский, делал крупные пожертвования. Каждое возведённое строение в его саду обязательно освящалось, перед началом театрального сезона на Пасху проводился молебен.

В 1914 году торжественно отмечается 20-летие сада.

В летний сезон 1915 года в Зеркальном театре проходит цикл симфонических концертов. По свидетельствам очевидцев публики в саду всегда много.

В Москве крестьянин Щукин (по происхождению), согласно справочным книгам Московской купеческой управы за 1915—1916 гг. владел особняком в Успенском переулке, дом №5[8] и числился купцом первой гильдии.

До событий 1917 года театральный сад успешно работал под руководством своего основателя. Революция внесла трагическую перемену в жизнь Щукина. В 1917 году, после отстранения Императора Николая II от власти Щукин продал приносившее доход предприятие акционерному обществу фон Мекк и уехал вместе с семьёй в Крым, в Евпаторию. А после октябрьского большевистского переворота эмигрировал в Константинополь, где в скончался в августе 1926 года.

В 1918г. его сад «Эрмитаж» в Каретном Ряду был национализирован, но его история на этом не закончилась. В 1979 году московский сад «Эрмитаж» получает статус памятника садово-паркового искусства.

Продолжает ярко гореть иллюминация в саду. Фонари все так же гордятся витыми инициалами основателя сада на своих металлических одеждах. Каждый фонарь сохранил частичку, искру души Якова Васильевича Щукина и рассеивает этот свет с наступлением темноты.

По материалам из открытых источников.

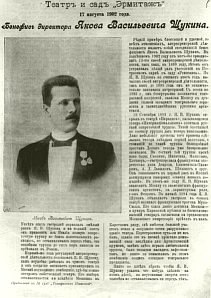

Фото:

— Щукин Яков Васильевич;

— Щукин_Я.В., Первая страница статьи о Я. В. Щукине в газете «Театральные известия» 1902 год;

— Щукин Я.В. в саду «Эрмитаж», 1910 год;

— Москва, сад «Эрмитаж», созданный Я.В. Щукиным;

— Москва, сад «Эрмитаж», вид на летнюю эстраду на главной аллее, 1900-е годы;

— Москва, сад «Эрмитаж», «Зеркальный театр», 1900-е годы;

— Театр «Эрмитаж» Я.В.Щукина, 1900-е годы.