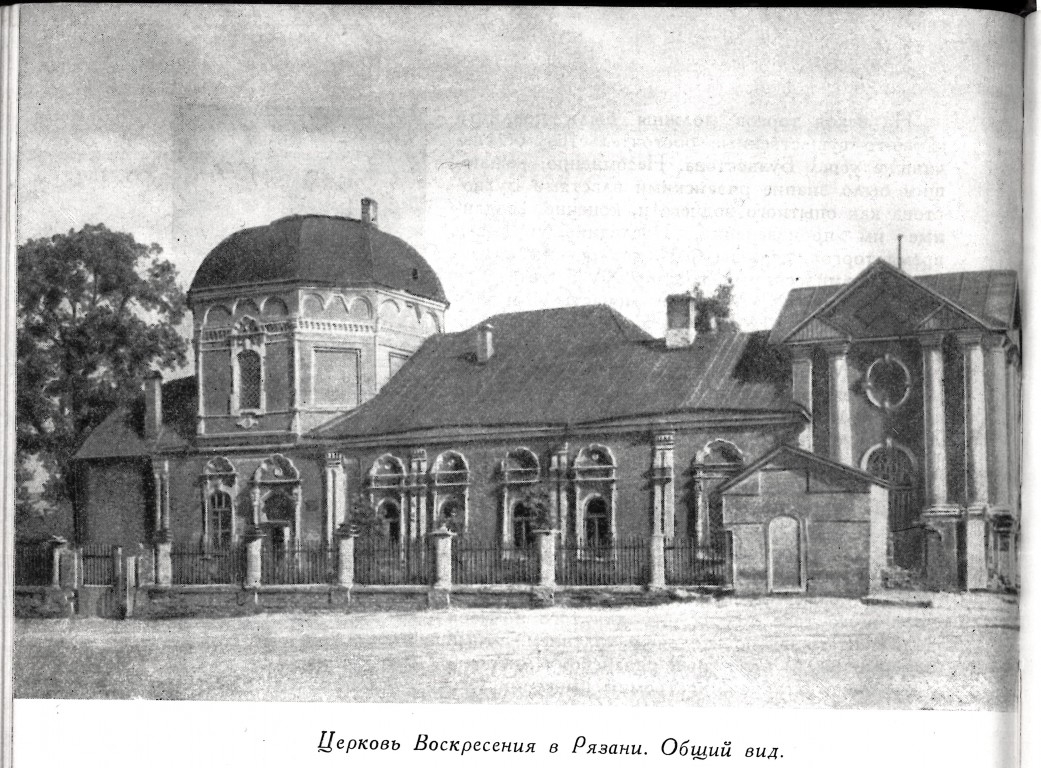

На перекрёстке Владимирской (Свободы) и Старогоршечной (Грибоедова) улиц до 1917 года высилась нарядная, красного кирпича с белыми обводами одноглавая церковь с главным престолом в честь Воскресения Господня. Высокая колокольня храма видна была с дальних концов этих улиц и с земляного вала от кремля.

Выстроен Воскресенский храм был в 1683 году зодчим Яковым Бухвостовым, тем, кто воздвиг Успенский кафедральный собор в Рязанском кремле. Церковь имела два придела: один во имя свв. апостолов Петра и Павла, другой — в честь Сретения Господня. При церкви состояло 56 приходских дворов. В Воскресенском храме были иконы древнего письма: св. мученика Иоанна Воина и свт. Николая Чудотворца; очень почитаемая икона св. Димитрия Солунского; в простенке, при проходе из придельного храма в главный — старинный резной образ святителя Николая. Этот образ, очень чтимый, постоянно носили в крестных ходах. В народе церковь называли: «Воскресение звонное», или «сгонное». Городское стадо собиралось утрами под стены храма на звон колоколов перед выгоном в луга.

После 1917 года церковные главки, колокольня были разрушены; колокола, иконы и другое церковное имущество реквизированы. В начале 1950-х годов церковь разрушена до основания.

http://www.history-ryazan.ru/node/4959

Какое радостное восклицание: «Христос Воскресе!» и не менее радостное и ликующее в ответ: «Воистину Воскресе!». Во имя этого самого любимого праздника у православных христиан — Воскресения Христова, дающего «надежду ненадежным», строились на Руси храмы. Они были и просторные, вмещающие большое количество людей, они были и небольшие — все зависело от тех средств, которые вкладывали доброхоты в их строительство и благоукрашение. Но независимо от размеров храмов всегда в них стекалось большое количество людей в самый светлый день — Пасхальный.

Воскресенский храм города Рязани, который, к сожалению, уже не существует, находился на Старом базаре, или теперешней площади Свободы. Его основание относится к далекому прошлому — к 1550 году. В окладной книге 1676 года эта церковь, «зовомое звонное», показана на Большой улице, которую позже переименовали во Владимирскую, а недалеко от этой улицы находился Старый базар. История этого храма, как и многих православных храмов, не сводится только к дате построения. Все, что пережил наш город, наши предки, пережили и наши церкви.

30 июля 1618 года этот храм был сожжен казаками под предводительством гетмана Сагайдачного, которые как вороны, налетели на наш город и подвергли его разорению.

Храм этот в народе называли еще в 1626 году «Воскресение Сгонное», возможно, потому, что где-то рядом собирали скот и гнали в луга, ведь в выписи писца Мины Лыкова под 1626 годом упоминается место церковное», а был настоящий храм Воскресение Господне да церковь Никола Чудотворец».

В 1683 году (по некоторым документам) Яковом Бухвостовым (предположительно) вместо прежнего был построен каменный храм на «средства священника бывшего внутри города при церкви Иоакима и Анны при архиерее Михаиле», который в 1710 году также пострадал от пожара. Об этом событии мы можем прочитать в «Рязанских достопамятностях» архимандрита Иеронима. Но храм быстро восстановили.

В 1744 году он уже был освящен — ко всеобщей радости горожан. Престолов в нем было три: главный в холодной — во имя Воскресения Господня, правый — в честь апостолов Петра и Павла, левый — во имя Сретения Господня. При храме была небольшая часовня и колодец с чудесной водой, которым пользовались многие прихожане.

В Государственном архиве Рязанской области сохранилось дело об освящении в Воскресенском храме в 1808 году придела во имя Сретения Господня. Из документа видно, что большое количество людей, благоговейно относящихся к храму, желали его процветания. В их сердцах к этому Божьему Дому жила любовь.

Храм был дивен и снаружи, и внутри. Многие поколения рязанцев, как могли, украшали его иконами, щедрыми приношениями. Но не стало этого храма. Хорошо, что остались воспоминания удивительного рязанца, православного человека, который восклицал: «Когда я смотрю из окна своей квартиры, как разрушается и растаскивается… храм (в 10 саж. от моего дома), я тогда со слезами пою: «Помяни, Господи стены Эдомские»… И, что касается до храмов, истощают их до самого фундамента». О Воскресенском храме, прихожанином которого был Степан Дмитриевич Яхонтов, он писал «На колокольне Воскресенского храма были устроены дорогие часы, служившие половине города показателями. Не знаю предлога, но присланы были рабочие — часы разломали, части растащили, и сами же рязанские дикари остались без указателя времени…» и далее: «Третий храм (который пал — авт.) Воскресение Сгонный, т.к. около него собиралось городское стадо; или Звонный. Начало 18 века. Нарышкинского типа. Весь в колоколах, особенно красива колокольня с часами. Колокол 1000 пудов, самый большой в Рязани — снятый сначала революции. (…) (опущена фамилия священника, служившего в этом храме — авт.), хулиган пожилой, отказался в угоду… от священства, от церкви».

Всего несколько строк, а перед нами встает во всей своей красоте храм, который славился великолепием отделки и неповторимыми уникальными часами. Но в воспоминаниях Яхонтова содержится и наука для нас — не повторить ошибок и предательства тех людей, которые разрушили то, что когда-то построили их же кровные родичи. «Время было такое», — скажут некоторые. Ведь даже отдельные священники снимали с себя сан. Но были и другие. И священники, и прихожане Те, которые шли на смерть, в ссылку, но не предали Господа.

Таким был и один из священников Воскресенского храма — Сергий Соколов, ученик С.Д. Яхонтова по семинарии. Когда-то он служил в Казанском женском монастыре, но по его закрытии перешел в Воскресенский храм (туда же ушли и некоторые монахини Казанского монастыря).

«При нем храм по порядку был первым», — писал Яхонтов. «Однажды явились, пожалуйте ключи, а вы убирайтесь. Даже своих вещей — икон, бывших в кладовой, не мог взять. И, баста. Заперли, и все. Икону Богоматери Казанской перенесли к Вознесению (речь идет о чудотворной «Казанской» иконе Боокией Матери Казанского девичьего монастыря). Основание, что храм подлежит слому, так как, мол, стоя на перекрестке улиц, мешает движению автомобиля и подвод по дороге к Оке. Так один за другим предали обновленцы и древние храмы», — писал Яхонтов. Воспоминания Степана Дмитриевича полностью подтверждаются архивными документами.

Воскресенский храм в 1929 году был обследован, как и многие другие храмы города. Комиссия предложила организовать в нем склад для зерна. Склад не мешал бы движению автомобилей. Но храм под склад не отдали: верующие писали много писем, чтобы хотя бы один храм в этом районе оставался действующим. В 1935 году он был передан обновленцам, и священника Сергия Соколова уволили, а через некоторое время арестовали и сослали.

Но обновленцы недолго пользовались Воскресенским храмом. 17 сентября 1935 года он был закрыт постановлением президиума Мособлисполкома, а 8 апреля 1954 года, через много лет после его закрытия, было принято решение горисполкома о сломе Воскресенской церкви. Уже никто никогда не увидит ни этого храма, ни часов, которые находились на его колокольне, не услышит его колокольных звонов… Но в сердцах многих рязанцев еще жива память о том, как рушили этот храм. Боже, прости нас, ибо не ведаем, что творим.

Символично, что на месте Воскресенской церкви в 1960-е годы попытались сделать клумбу с цветочными часами, но что-то ничего не получилось…

Татьяна Синельникова «Воскресенский храм г. Рязани», 2009 г., «История, культура и традиции Рязанского края».