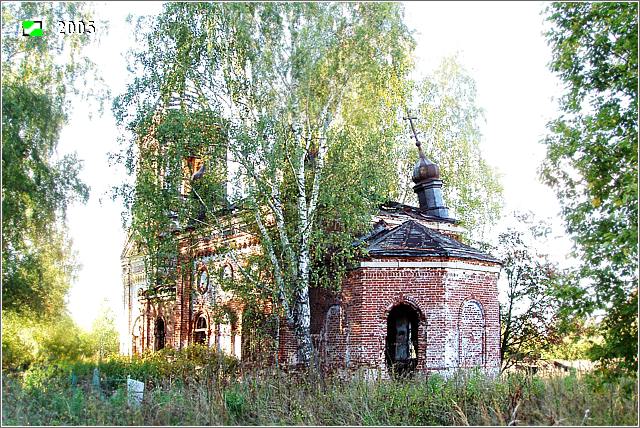

Бесхозная, затесненная деревьями церковь стоит на окраине села Русино без кровель, полностью раскрытая. Состояние основных строительных конструкций церкви аварийное. Внутри трапезной местным бомжом сооружен для проживания деревянный шашаш и отопительно-варочная печь.

Протокол заседания Комиссии по делам культов при Президиуме ВЦИК от 26 июня 1930 г. Гласит: «[Владимирский] Окрфинотдел, согласно предложения Ивановского Облфинотдела от 12/02.-30 г., применил к служителям культа огульное обложение 29-30 г. Из расчета получения ими не менее 2 т.р. В год, при этом фактический доход и возможности уплаты во внимание не принимались. Указанное обложение, как не соответствующее действующему законодательству, признать неправильным и сообщить об этом в НКФ СССР и НКФ РСФСР с направлением копии указанного выше постановления Облфинотделу. При исчислении дохода служителей культа финорган включил в доход натуральные приношения, расценивая стоимость последних по рыночным ценам [а не по твердым]. В части обложения служителей культа Воронцова Вас. Из с. Алачина Ковровского района и Воронцова Павла из с. Русина того же района, … несмотря на то, что их доходность с учетом полученного за требы (по утвержденной общиной расценке) и натуральных приношений (оцененные по рыночным ценам) не превышала у первого 1180 рублей и у второго 600 рублей, налог с них исчисляется из расчета получения дохода в 2 т.р. Указанное обложение [Комиссия постановила] признать неправильным и указать Владимирскому Окрфинотделу на необходимость пересмотра обложения Воронцовых Вас. И Павла, а также пересмотреть обложение и остальных служителей культа округа, руководствуясь при этом циркуляром Президиума ВЦИК № 247/с».

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д.1. Л. 8 // Ершов, А.Л. Церковь на земле Владимирской в 1930-е годы. — Владимир: Калейдоскоп, 2011. С. 41.

В конце октября — начале ноября 1937 г. в Ковровском районе было арестовано несколько священников: Смирнов Николай Алексеевич (с. Русино), Доброцветов Николай Иванович (с. Любец), Хваленский Валентин Константинович (с. Марьино), Лекторский Афанасий Сергеевич (с. Крутово). Следствие утверждало, что они, «являясь участниками контрреволюционной группы церковников в сельской местности Ковровского района, на протяжении ряда лет вели среди населения Крутовского, Дмитриевского и Бельковского с/с. контрреволюционную деятельность, направленную на подрыв Советской власти»: «на протяжении длительного времени вели среди колхозного населения контрреволюционную агитацию, оказывая сопротивление организации колхозов, агитировали колхозников не работать во время религиозных праздников, агитировали за выход из колхоза, чем срывали работу в колхозах. Занимались вымогательством материальных средств у населения на укрепление Церкви и духовенства. В целях более организованной работы устраивали между собой нелегальные сборища под видом приезда друг к другу в гости, где договаривались о совместной контрреволюционной работе среди населения, клеветали на экономическое положение Советского Союза». Смирнов якобы возглавлял эту организацию. Все четверо обвиняемых были расстреляны.

Материалы предоставлены Отделом Комиссии по канонизации святых Владимирской епархии // Ершов А.Л. Церковь на земле Владимирской в 1930-е годы. — Владимир: Калейдоскоп, 2011. С. 202-203.

Заозерье Новое (Русино тож).

Село Заозерье, при речке Пордухе, находится от уездного города в 18 верстах и от губернского города в 45 верстах.

Церковь в ceле основана в 1737 году помещиком села, Капорскаго полка капитаном, Иваном Васильевичем Владыкиным. Г. Владыкин построил церковь деревянную, с одним престолом в честь Рождества Пресвятая Богородицы; к новопостроенной церкви назначен был причт: священник, дьячек и пономарь; на содержание причта строителем церкви отведено было из собственных земельных дач «пашни 15 четвертей въ поле, а в дву по тому ж, сенных покосов на 15 копенъ, да под кладбище и под усадьбы полторы десятины»; приход образовали: 3 двора помещиковых и 47 дворов крестьянских. В том же 1737 году на церковь положена была дань, которую повелено было взимать с следующего 1738 года, «с дворов: с попова 2 к., с дьячкова, с пономарева 1 к., с помещиковых трех по 3 к. 9 коп., с крестьянских 47 по 1,5 коп. 70,5 коп., заезда 10 коп., десятильнича дохода 30 коп., да по присланной из вотчинной коллегии промемории с поступной к той церкви пашни 15 четвертей по 1,25 с четверти 22,5 коп. с сенных покосов с 15 копен по 1 коп. 15 коп., итого данных 1 р. 60 коп., полоняничных с 3 дворов 12 коп., казенных пошлин 17 коп., на подмогу полковым попам 10 коп., всего по 1 р. 99 коп. на год». В 1746 году дань была уменьшена и церковь платила рубль 60 копеек. Богородицерождественская деревянная церковь существовала в селе до 1883 года, а в этом году сгорела.

Существующая пятиглавая каменная церковь, с таковою же колокольнею и оградою, построена в 1882 году иждивением крестьян: Тимофея Малышева, Ивана Куранова и Прокопия Гусева. Престол в церкви один — в честь Святой Живоначальной Троицы. Церкви принадлежат здания: входная каменная часовня, устроенная тщанием прихожан на месте сгоревшей деревянной Богородице-Рождественской церкви, и деревянная сторожка.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины, сенокосной по берегу реки Клязьмы 2 десятины и пахотной 33 десятины. Документы на землю имеются и хранятся в церкви.

Церковные документы: копии метрических книг с 1855 г. и исповедных росписей с 1877 г. хранятся в целости. Опись церковного имущества, составленная в 1883 году, также хранится в церкви.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. Причт на содержание получает: от земли 25 руб., за требоисправления 175 р., процентов с причтового капитала 190 р. и казенного пособия 392 руб., а всего в год 787 руб. Дома у причта собственные, построенные на церковной земле.

Приход состоит из села и деревень: Сажиной (в 1 версте от церкви) и Кулеберева (в 5 верстах). Всех дворов в приходе 84, душ мужского пола 238 и женского пола 242 души. С 1888 года в селе существует церковно-приходская школа и помещается в собственном доме построенном попечителем школы, купцом Петром Курановым.

Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии, выпуск пятый «Шуйский и Ковровский уезды», составил преподаватель Владимирской семинарии В. Березин. Владимир, 1898 г., стр. 158-160