Рогожская слобода старообрядцев в Москве. Неочевидное место для прогулок с одной из лучших трапезных.

Рогожский поселок, или Рогожская слобода, — очень своеобразный и неожиданный район Москвы. Это центр Русской Православной Старообрядческой церкви, духовный центр одной из ветвей старообрядчества – поповства белокриницкого согласия. Старообрядцы же селились здесь ещё с XVII века. Во время эпидемии чумы 1771 года были закрыты все кладбища в черте города, а умерших хоронили в братских могилах за заставами. Вот и недалеко от Рогожской заставы было создано такое кладбище, где хоронили старообрядцев-поповцев. После эпидемии Екатерина II, в благодарность старообрядцам-купцам, много сделавшим для борьбы с чумой, разрешила построить у кладбища два каменных храма – летний и зимний. Постепенно здесь образовался и разросся целый старообрядческий поселок со своим особым бытом, где, по воспоминаниям современников, нравы и обычаи резко отличались от остальной Москвы.

Первоначально, после разрешения Екатерины II, в Рогожской слободе был воздвигнут храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы или Покровский собор. Это главный кафедральный храм Рогожской общины. Большинство старообрядческих храмов на Руси освящали во имя Покрова Пресвятой Богородицы, так как считалось, что именно её покровительство помогает старообрядческой церкви преодолевать лишения и невзгоды.

Храм сооружён в 1790-1792 годах выдающимся русским зодчим Матвеем Фёдоровичем Казаковым в стиле классицизм. При возведении храма оказалось, что он превосходит по площади Успенский собор в Кремле. Поэтому по указанию императрицы Екатерины II храм «укоротили»: вместо пяти глав на церкви оставили одну, разобрали алтарные выступы, укоротили шпиль. Внутреннее убранство собора впечатляло: стены и своды были расписаны в древнерусском стиле, храм украшали огромные подсвечники, лампады, паникадила. В соборе хранилось богатейшее собрание старинных русских икон XIII-XVII вв.

До сегодняшних дней в Покровском соборе практически в первозданном виде сохранились фрески и иконы, в том числе в иконостасе находится икона, приписываемая ученикам Андрея Рублева. Также в храме хранятся сотни подлинных православных святынь и мощей, собранные за многие годы. Покровский собор освещается серебряными паникадилами екатерининских времен, не переоборудованными под электрическое освещение. Перед началом службы вручную зажигаются свечи на паникадилах при помощи специальной деревянной лестницы на колесиках, треугольной формой похожей на детскую горку. И ещё в храме деревянные, некрашеные, чисто выскобленные полы.

Рядом с летним Покровским собором расположен зимний храм Рождества Христова. Построен он в 1804 году по проекту архитектора И.Д.Жукова. В 1920-е годы храм был закрыт, купол и ротонда разобраны. В разное время здесь помещались столовая для рабочих, цеха фабрики, бомбоубежище и даже база игральных автоматов «Союзаттракциона». Понятно, что интерьеры не сохранились. Сейчас служба здесь ведется нечасто.

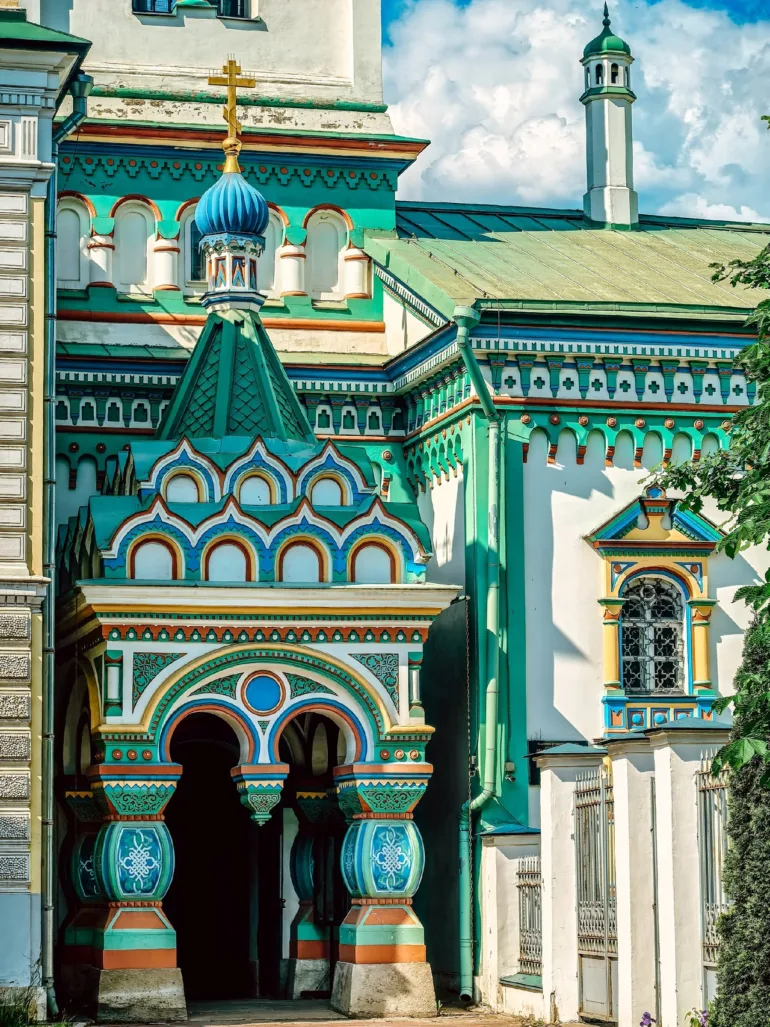

Ближе к Рогожскому кладбищу расположен храм во имя святителя Николы Чудотворца (Николы Мирликийского на Рогожском кладбище). На этом месте сначала в 1771 году была построена старообрядческая деревянная часовня, замененная потом храмом в стиле классицизма, позже, в 1864г, перестроенном в неорусском стиле. В эти же годы была построена трёхъярусная колокольня. В советское время храм не закрывался. В настоящее время храм старообрядческой общине не принадлежит, это приход единоверческий, Русской Православной Церкви Московской патриархии.

Поистине жемчужиной архитектурного ансамбля Рогожской слободы является храм-колокольня во имя Воскресения Христова. В 1856 году царское правительство запечатало алтари летнего и зимнего храмов, а построенный к этому времени храм Николая Чудотворца обратило в единоверческий. Только в 1905 году на основании царского манифеста о веротерпимости рогожские храмы были распечатаны. Вот в память распечатания алтарей местных храмов и был возведен в 1906–1913 годах храм-колокольня во имя Воскресения Христова (архитектор Ф. И. Горностаев). В 1949 году храм был переосвящен во имя Успения Пресвятой Богородицы, а в начале 2015 года – обратно в первоначальное посвящение Воскресению Христову. Изначально при постройке на колокольне были установлены колокола весом в 1000, 360 и 200 пудов. В 1920-е года их сняли и отправили на переплавку, церковь закрыли. После восстановления в 1990 году на колокольню был поднят колокол весом 262 пуда 38 фунтов (4293 кг). Этот колокол, отлитый в 1910 году, с 1930-х годов хранился во МХАТе.

Октябрьская революция положила конец «золотому веку» старообрядчества. В 1928 г. с колокольни сбросили колокола, в 1929 г. закрыли и наполовину разрушили храм Рождества Христова. Поскольку зимой приходилось служить в летнем Покровском храме, пострадали его иконы и храмовая роспись. Были засыпаны пруды, снесены исторические здания, даже мрамор семейных склепов Рогожского некрополя был вывезен для строительства метро. Только в 1993 г. в связи с обращением старообрядческой Митрополии о возвращении принадлежавшей ей территории и зданий вопрос был положительно рассмотрен комиссией под руководством мэра Москвы Ю. М. Лужкова. С помощью московских властей Рогожское удалось отреставрировать.

До революции Рогожка была районом компактного проживания старообрядцев. Сейчас в самом Рогожском поселке живут только члены причта — священнослужители и приходской актив. Остальные приезжают со всей Москвы и даже из области.

На праздник Недели Святых Жен-Мироносиц здесь проводится ярмарка, которую интересно посетить. И еще бонус, если вы приедете прогуляться, то обязательно зайдите в местную трапезную, такого разнообразия блюд я не видела ни в одной трапезной, в ней каждый найдет блюдо по вкусу, особенно радует разнообразие пирожков и булочек. Пирожки с малиной просто объедение. В общем, если не были — приезжайте.

Адрес: ул. Рогожский Посёлок, 29

Адрес трапезной: ул. Рогожский Посёлок, 29, стр. 9