Революция и орфография

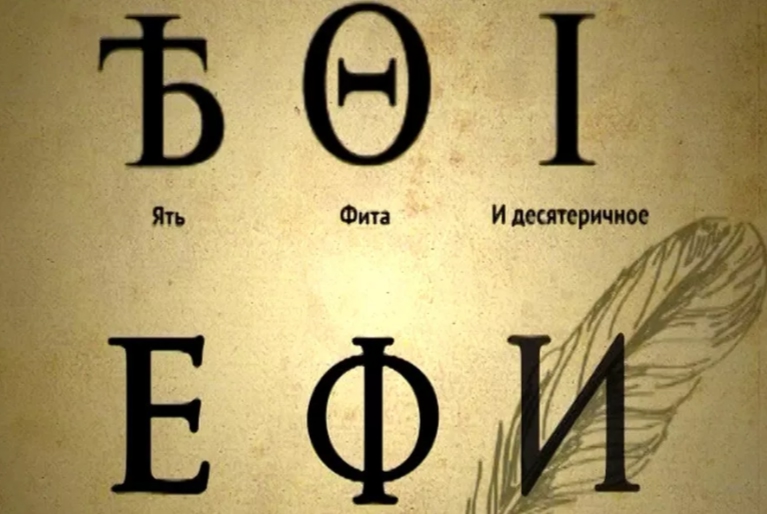

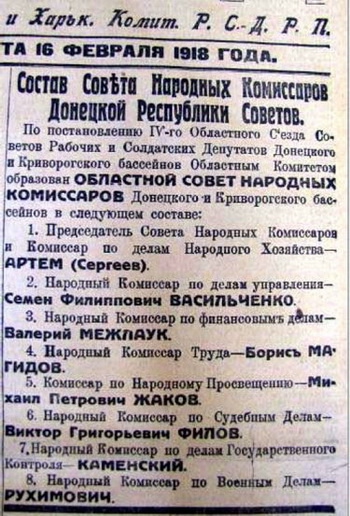

Не прошло и года после октябрьского переворота, как захватившие власть большевики провели очередную реформу, на это раз орфографическую. 10 октября 1918 года Совнарком принял декрет по решению президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (имелись в виду i десятеричное, фита и ять).

Справедливости ради надо сразу же пресечь всевозможные спекуляции на тему орфографической реформы, распространившиеся в информационном пространстве, и со всей определенностью сказать — не большевики придумали орфографическую реформу, не большевики разработали ее, не большевики были инициаторами её проведения. Однако именно им хватило энергии и решимости, и реально провести реформу в жизнь. Именно это обстоятельство и спровоцировало создание мифа о большевистской реформе орфографии. Как и во многих других случаях, например, с планом ГОЭЛРО, большевики просто воспользовались наработками ненавидимой ими Императорской России, придав этим наработкам подходящие для них политические и социальные формы.

Академическая полемика о необходимости орфографической реформы началась задолго до русских потрясений. Одним из главных идеологов будущей реформы был авторитетный в XIX веке филолог, академик Я.К. Грот, являвшийся автором знаменитого капитального справочного труда «Русское правописание», уже в конце предреволюционного века вызывавшего неоднозначную оценку и бурные споры.

В 1904 году Император Николай II приказал Главному управлению военно-учебных заведений обратиться с запросом в Российскую Императорскую Академию наук, признает ли она труд Грота своим официальным изданием, попутно предложив обсудить упрощение русской орфографии. После этого, фактически Высочайшего запроса, Академия, от греха, немедленно отреклась от академика и дала обтекаемый ответ в том духе, что Грот действительно работал по ее поручению, однако взгляды, высказанные им, не являются общепринятыми. Таким образом выходило, что любая критика его труда не затрагивала репутации Академии.

Как бы там ни было, для окончательного решения этой проблемы была сформирована высокая комиссия в составе аж 50 крупных ученых. Возглавил эту орфографическую комиссию президент Императорской Академии, Великий князь Константин Константинович. Одновременно в структуре комиссии была учреждена Орфографическая подкомиссия в составе семи основных членов и трех кандидатов, куда вошли наиболее выдающиеся филологи того времени: А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.И. Соболевский.

Хотя Орфографическую комиссию сотрясали бурные споры, в своём большинстве она склонялась в необходимости проведения реформы. Основными аргументами в пользу реформы были: облегчение языка, доступа и качества образования, а также экономия бумаги (!). В сущности, Комиссия выдвинула весьма либеральный аргумент, обосновывающий необходимость реформы тем, что письмо существует не ради удобства и привычного комфорта образованных людей, но для всего народа, для которого образование должно стать доступнее.

Интересно, что главными противниками реформы оказались именно «образованные люди» (за исключением педагогов). Свое авторитетное негативное отношение к реформе высказал даже Лев Толстой. Небезынтересно, что от принятия реформы наиболее наглядно пострадало главное произведение графа Толстого «Война и мир». Хорошо, что он этого уже не застал. Так, после проведения реформы полностью совпали два ранее разных понятия: мiръ как «вселенная» или «община» и миръ как «отсутствие войны» или состояние покоя. Таким образом полностью были утрачены тонкие нюансы и смысловые оттенки в названии романа.

Категорически против реформы выступил и Александр Блок, в частности сказавший, что для него слово «лес» без ятя (ѣ) теряет свой запах.

В ходе полемики вдруг обнаружилось что буква ять куда больше, чем просто буква. Оказалось, что ѣ оказалось символом культуры. Так, во время голосования на первом заседании Орфографической комиссии по поводу каждой упраздняемой буквы из 50 членов Академии только трое не согласились с исключением фиты (ѳ), и уже целых пятнадцать (!) отказалось от упразднения ятя. По поводу страстей вокруг потуг ликвидации ятя весьма точно высказался известный русский филолог Н. И. Греч: «Это знак отличия грамотных от неграмотных».

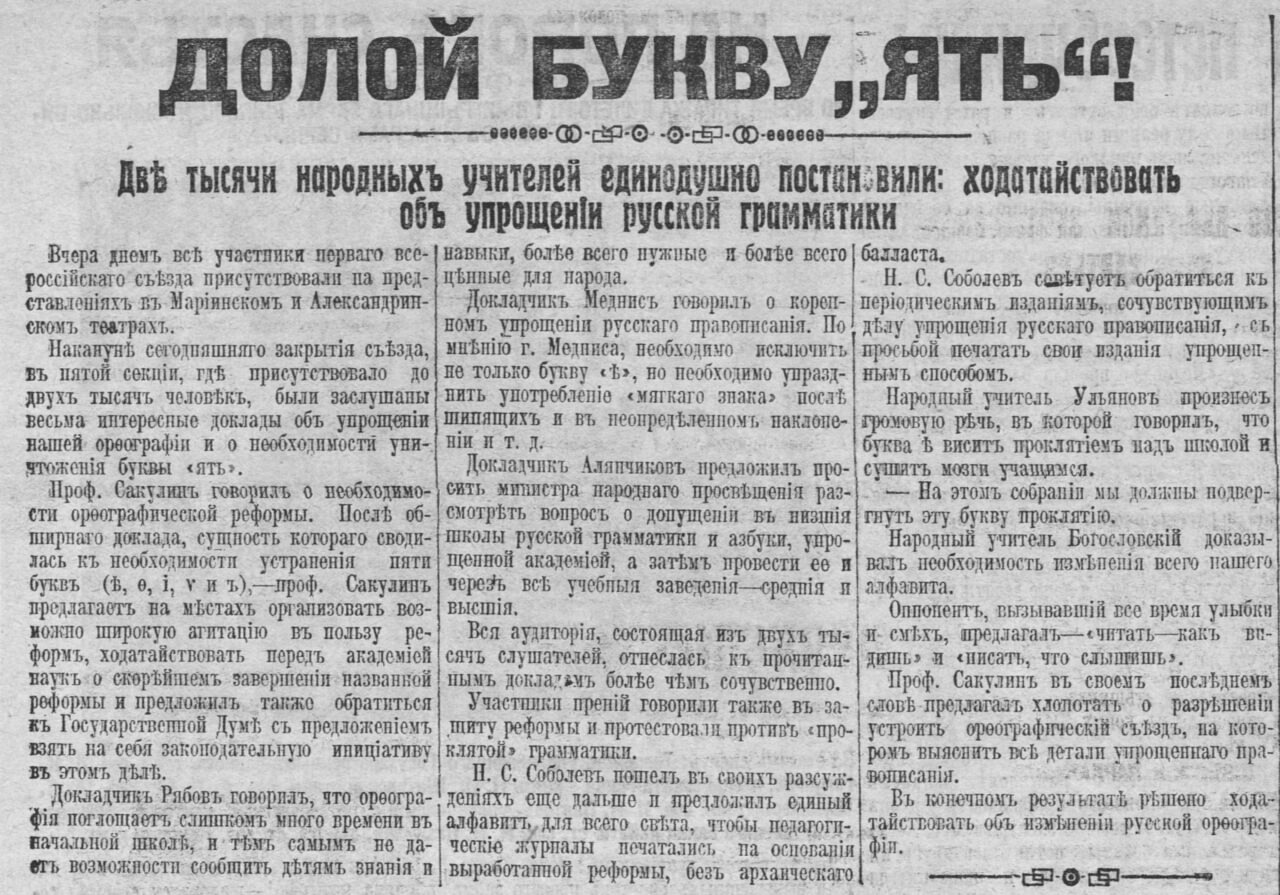

Несмотря на бурные дебаты орфографическая реформа продолжала буксовать, и только I Всероссийский съезд учителей русского языка, проходивший на рубеже конца 1916 — начала 1917 годов, вновь обратился к Академии наук с просьбой содействовать скорейшему проведению реформы. Академия сперва проигнорировала призыв учительского съезда, а после Февральской революции снова сформировала очередную Подготовительную комиссию. В мае 1917 года Министерство народного просвещения, так и не дождавшись решения Академии, самостийно поддержало реформу, объявив о ее начале с нового учебного года для младших классов.

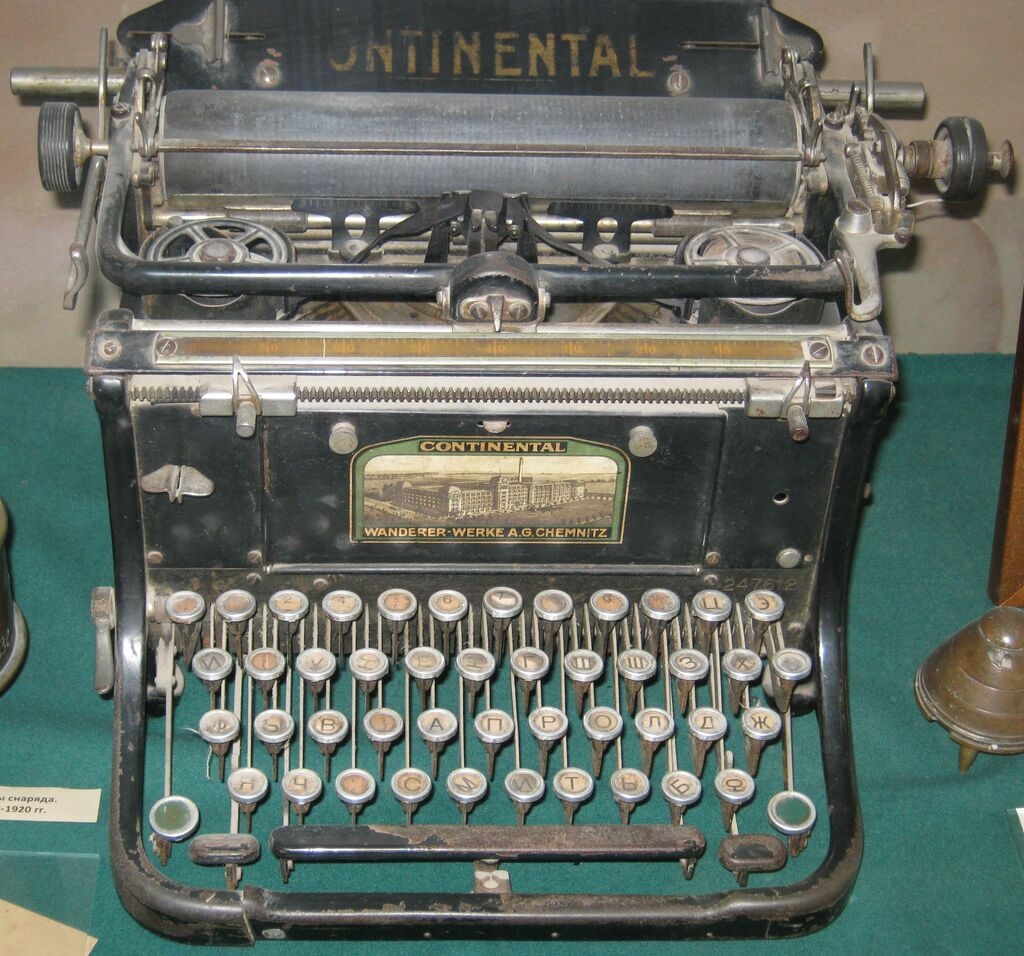

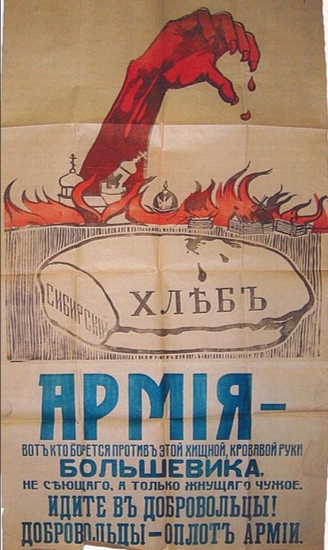

Тем не менее, ввиду наступившего после Октябрьского переворота гражданского хаоса, общего перехода на новую орфографию так и не произошло. Сколько бы ни издавались строгие декреты, пресса упорно продолжала выходить с ятями и ерами. Как ни странно, одну из главных ролей в осуществлении орфографической реформы сыграли буйные и малограмотные революционные матросы, во время рейдов по непокорным типографиям реквизировавшие ставшие незаконными буквы. Но это привело к курьезным последствиям. Так, вместе с упраздненными ятем, фитой и ижицей (ѵ), заодно изымался и ер, даже несмотря на то, что запрет не распространялся на него в его разделительной функции (например, в слове «съезд»). Для этого разделения он стал заменяться другим типографским значком — апострофом ’. Так на некоторое время появилось написание «с’езд», к удивлению разработчиков реформы.

Несмотря на фактически силовое решение чисто филологической и образовательной проблемы, многие деятели культуры продолжали оставаться непримиримыми противниками реформы. И всё же, нельзя не признать, что проведенная реформа принесла-таки значительную пользу в процессе масштабной программы ликвидации безграмотности.

Илья Рябцев