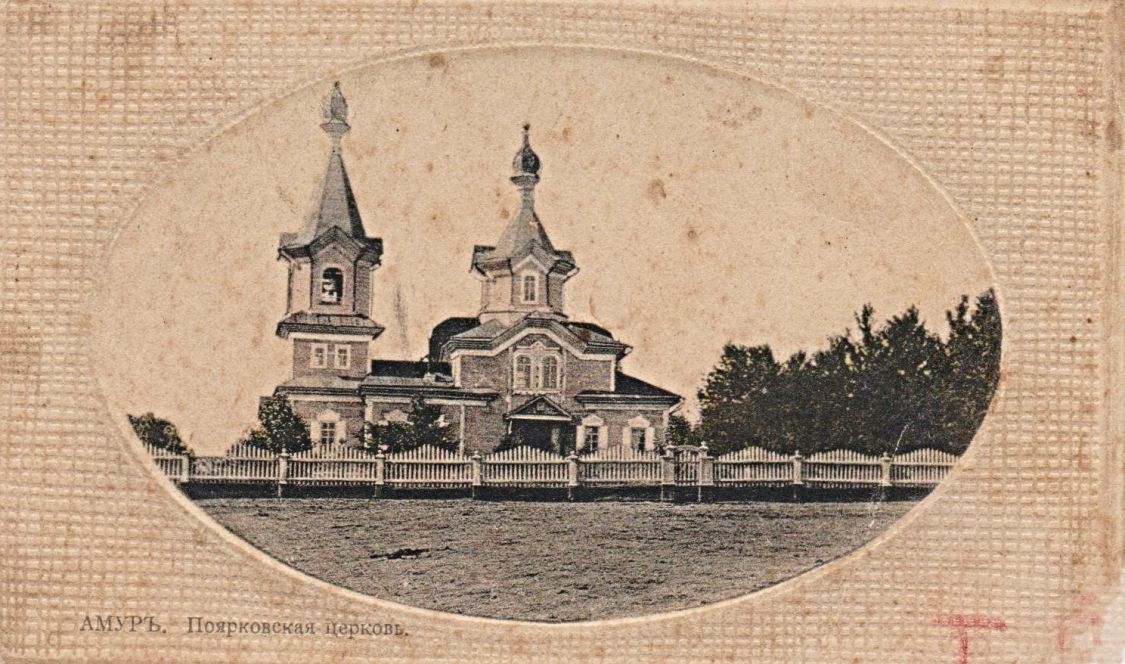

Казачья станица Поярково была основана в 1858 году переселенцами с реки Аргуни. Названа в честь письменного головы В.Д. Пояркова, первым исследовавшим эти берега Амура. В конце XIX века в станице имелись церковь, станичное правление, почтово-телеграфное отделение, одноклассная школа, хлебный магазин, две торговые лавки.

http://muzey-poyarkovo.ucoz.ru/publ/my_pishem/istorija_mikhajlovskogo_rajona_v_fotografijakh_konca_xix_nachala_xx_veka/4-1-0-2

С давних времён так повелось, что осваивая новые земли, люди первым делом строили церкви. В Поярковском станичном округе первый приход во имя Скорбящей Божьей Матери был открыт уже в 1860 году, через два года после основания станицы Поярковской. Его открыл священник Власий (Василий) Верещагин. Через 7 лет Верещагина сменил отец Василий Суханов. С ростом населения появилась необходимость в расширении помещения. Казаки станицы подали прошение на имя архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия Вениаминова о выделении им ссуды на строительство храма. Прошение их было удовлетворено. В этом же году отец Суханов получил из Благовещенского расходного отделения 1200 рублей серебром. В 1872 году храм уже начал действовать.

С 1872-го по 1876 год службу в Поярковской церкви несли поочерёдно священники Василий Козловский, Прокопий Громов и Павел Серговский. Во время службы последнего Поярковскую церковь ревизировал протоиерей А.П. Сизой. В своём отчёте он писал: «В течение года по церкви, приведённой ныне в благолепное состояние, всё обстояло благополучно. Имущество церкви… содержится по описи в сохранности, исправность церкви безукоризненная, что нужно приписать уехавшему священнику Громову. Последний отремонтировал церковь хорошо».

По воспоминаниям поярковских старожилов, церковь была построена из добротного леса, окрашена в голубой цвет, крыша — под оцинкованным железом. Её украшали четыре золочёных купола с крестами и цепями и четыре колокола. Внутри — богатый иконостас, куполообразный свод с изображением неба со звёздами, ангелов и святых. Во время службы от множества свечей всё вокруг блестело и искрилось.

В 1888 году в Поярковской станице случился пожар, уничтоживший и здание церкви. Г.Е. Грум-Гржимайло в книге «Описание Амурской области» отмечал, что на 1 января 1891 года в Поярковской станице имелась: «…деревянная церковь, крытая железом…», восстановленная после пожара. В этот период в ней служил протоиерей Пётр Симеонович Малышев.

С начала XX века в «Камчатских епархиальных ведомостях» Поярковская церковь упоминалась как Богородицкая, Богородичная. Предположительно, от сокращения названия церкви: Во имя Скорбящей Божьей Матери — Божья Матерь — Богородица.

В конце 1920-х гг. закрывались храмы во многих сёлах Амурской области. Не миновала беда и Поярковскую церковь. По разным свидетельствам, она прекратила своё существование в период с 1927-го по 1929 год.

По воспоминаниям старожилов с. Поярково, закрыли церковь и снесли купола в 1929 г. Однако в нашем музее имеется копия фотографии Амурского областного краеведческого музея с подписью «Поярковская сельхозвыставка. 30-31 октября 1927 года». На фотографии видно, что на здании бывшей церкви уже отсутствуют купола и кресты.

О том, как комсомольцы разорили церковь, рассказывала Евдокия Ивановна Полякова, родившаяся в Пояркове ещё в дореволюционные годы: «С обидой вспоминаю, как церковь громили. Собралось много народу. Мы, верующие, стыдили комсомольцев, уговаривали церковь не трогать. Но это не помогало. На кресты парни накинули верёвки и стали тянуть. Которые поменьше — сломались и рухнули на землю. А большой … не поддавался. Тогда один из парней вызвался: «Я полезу!» По какой причине, не знаю, но вдруг он, скатившись с купола и с крыши, упал на землю и разбился насмерть на глазах у всех собравшихся и матери».

Судьба церковных предметов неизвестна. У Н.П. Лягиной, бывшей заведующей Поярковским музеем, в черновиках есть пометка, не вошедшая в её книгу «История Михайловского района»: «Имущество Поярковской церкви разобрало население, остальное — в хозторг».

В одной из экспозиций музея размещён церковный колокол, один из четырёх, украшавших церковь до разгрома. Сохранилась и легенда: когда сбрасывали колокола и готовили к отправлению на переплавку, жители спрятали один из них у себя, а когда пришло время, принесли в поярковский музей.

После закрытия церкви здание использовалось как клуб. Снесено в начале 1970-х годов. На месте Поярковской церкви сейчас расположен памятник михайловцам, павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

https://moyaokruga.ru/mishvestnik/Articles.aspx?articleId=501254