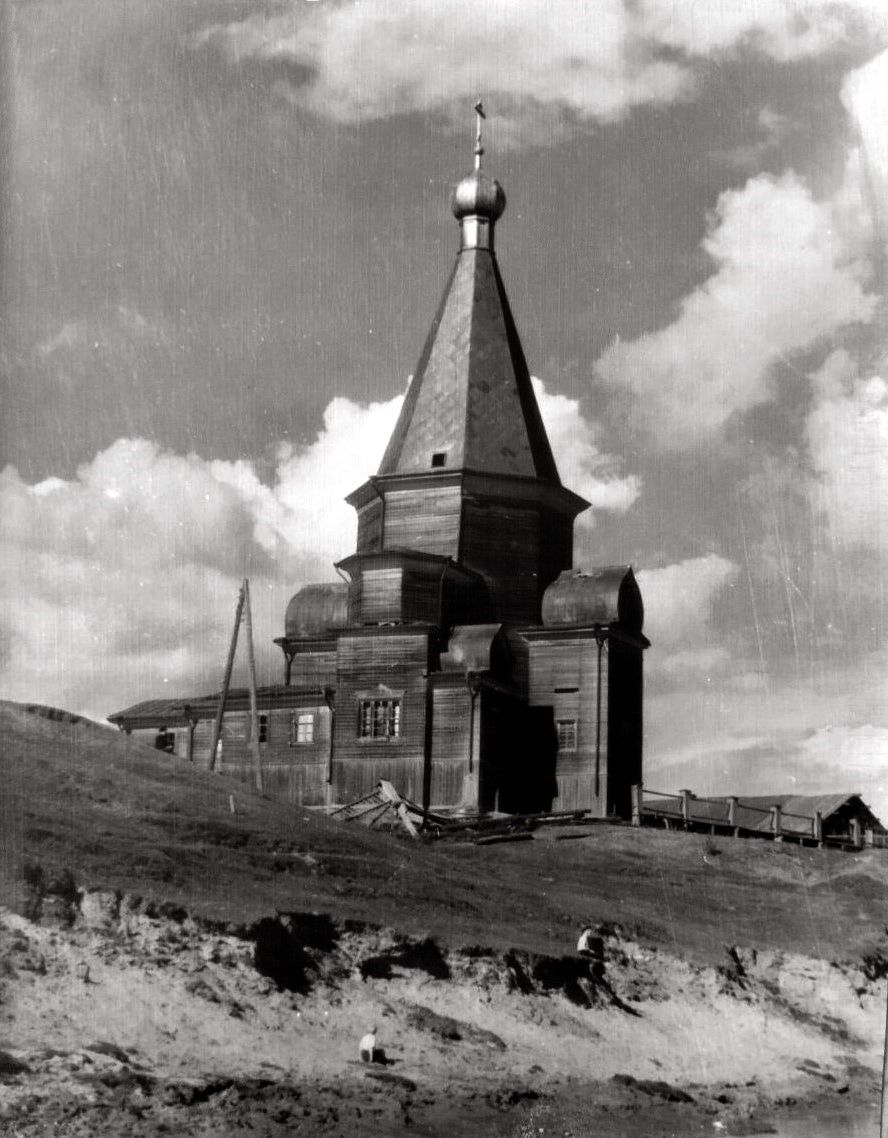

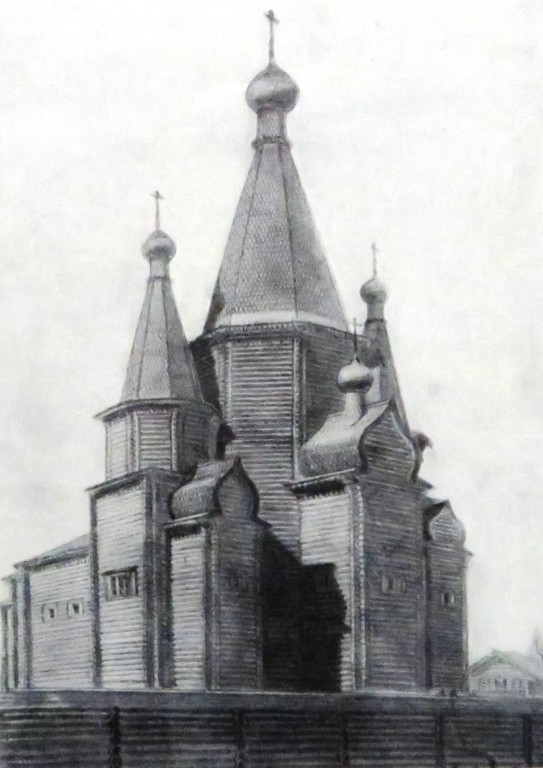

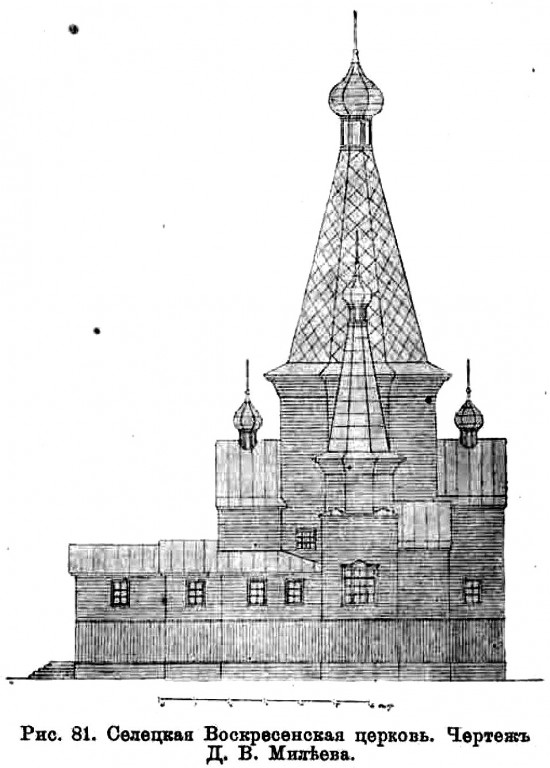

Село Селецкое (Сельцо) на р. Емце, Емецкий район Архангельской области. Воскресенская церковь — деревянная церковь, обшитая тесом, построенная в 1763. Из книги “Русское деревянное зодчество”, изданной в 1942 году Академией архитектуры СССР: «Крупный шатровый храм восьмериком от земли, к которому с четырех сторон примыкали прирубы алтаря, притвора и боковых приделов (Петропавловского и Георгиевского), с запада охваченный папертью. Алтарь и притвор перекрывались бочками, приделы завершались малыми восьмериками с шатрами, их апсиды также были крыты бочкой. Несколько раз ремонтировалась, последний — в кон. 1890-х г. Закрыта не позже 1930-х гг. Сгорела 12.08.1986 г. В 2012 г. на месте церкви поставлен поклонный крест.

Воскресенская церковь рублена с самого низа восьмериком и имеет четыре прируба. Но тогда как западный и восточный имеют обычное бочечное покрытие, сесерный и южный прирубы, вмещающие приделы, увенчаны восьмериками, несущими сильно вытянутые вверх шатры”. Не сохранилась. 12 августа 1986 года сгорела.

Информация с сайта Актиноя.рф

Иконостас из Сельца

Северные деревянные храмы являют собой органическое единство внешнего облика и интерьера. И если первое из этих составляющих многие церкви до нашего времени сохранили, то от внутреннего их убранства остались лишь отдельные элементы: каркасы иконостасов, фрагменты резьбы. Иконы, детали резьбы, особенно скульптурной, вывезены в музеи, частные коллекции или попросту утрачены.

В этой ситуации особое значение приобретает работа Архангельского государственного музея деревянного зодчества по созданию интерьера приходского храма в Георгиевской церкви, перевезённой в музей из с. Вершины Верхнетоемского района. Основу этой экспозиции составит центральный иконостас Воскресенской церкви из с. Сельцо Холмогорского района, который ещё не был опубликован и комплексно не изучался.

Воскресенская церковь представляет собой трехшатровую восьмигранную постройку с четырьмя прирубами. Она имела три престола: центральный – во имя Воскресения Христова и боковые – Петра и Павла (освящён в 1690 г.) и Георгия (освящён в 1670 г.).

В документах встречаются две даты постройки церкви – 1662 и 1673 годы. Для нашего исследования выяснение точной даты не имеет принципиального значения, и подробно мы на этом не будем останавливаться, хотя заметим, что имеются косвенные данные в пользу первой даты. Например, освящение Георгиевского придела произошло в 1670 году и маловероятно, что это событие имело место раньше освящения основного алтаря, так как по материальным признакам все иконостасы храма делались почти одновременно.

Однако в документах встречается ещё одна дата возведения храма — 1763 год. До 1898 года Воскресенская церковь имела одну характерную конструктивную особенность – «рубленные в сруб шатры», которые в этом году были заменены на стропильную конструкцию. Известно, что уже во второй половине XVII века рубленые шатры были редкостью и практически не встречаются в памятниках XVIII века. К тому же стилистический анализ икон иконостаса относит их к XVII веку. Дата была названа по времени положения в церковь антиминса.

Центральный иконостас Воскресенской церкви представляет собой трехгранную трехъярусную алтарную преграду, переходящую в иконостасы северного и южного приделов. К моменту вывоза в музей в 1977 году иконы имели обширные шелушения частичные утраты красочного слоя, механические повреждения. Все они были под записью. Резьба каркаса имела большие утраты, особенно в нижнем ярусе, однако по сохранившимся фрагментам она полностью восстанавливалась, за исключением резных наклеек на филёнках постамента. Иконы прошли реставрацию в 1977-1981 годах. Остов иконостаса отреставрирован в 1986-1989 годах, когда производилась расчистка, дорезка утраченных фрагментов, укрепление позолоты.

Остов иконостаса представляет собой каркасную конструкцию из тяг и стоек с накладной резьбой. Колонки всех рядов – сквозной резьбы растительного орнамента: листья, виноградные гроздья, “яблоки”. Капители их украшены цветочными розетками и накладными планками глухой резьбы, которая повторяется на всех карнизах. Под карнизами наложен выпуклый “бегунок” сквозной резьбы. Под ним, над каждой иконой, приклеена накладка с сквозным плоским узором. Фон остова красно-голубой, с окислившимся серебром на планках, обрамляющих и непосредственно крепящих иконы в ячейках. Вся накладная резьба иконостаса позолочена. «Сквозной резьбы царские двери и сень» утрачены.

Над центром третьего яруса, в своде потолка, в обрамлении, повторяющем резьбу основного каркаса, помещена крупная икона “Спас Нерукотворный”. Она ещё в начале XIX века располагалась «в осьмерике». Что означает эта формулировка старинных описей, неясно: либо потолок был поднят на высоту этой иконы, или же церковь не имела потолка. В акте о завершении ремонтных работ в Воскресенской церкви, составленном в 1898 году, указано, что потолок «вместо прежнего, горизонтального, устроен сводчатый», каковым он и дошёл до нашего времени – в виде усечённой восьмигранной пирамиды, и образ Спаса располагался в нём наклонно.

В описях дел Архангельской духовной консистории указаны дела о поправке Воскресенской церкви в 1858 и 1869 года., когда, возможно, и проводились какие-то переделки потолка. Однако эти дела утрачены, и необходимы дополнительные натурные обследования памятника, чтобы установить этапы реконструкции храма, которые не подтверждаются документально.

Иконы двух верхних ярусов и “Спас” датируются по стилистическим признакам XVII веком. Анализ живописи не входит в задачи данной статьи, однако в общих чертах можно сказать, что это работа местных, северных, мастеров. По письму иконы ближе каргопольские традиции, доски сделаны из ели и обработаны без достаточной тщательности. В документах XVII века встречаются упоминания о каргопольских иконописцах, работавших на Двине. К тому же с. Сельцо – самое западное поселение Емецкого стана Двинской четверти в XVII веке, т.е. даже территориально оно близко Каргополью. Однако необходим дальнейший поиск для установления авторства живописи Воскресенской церкви.

В целом построение рядов иконостаса каноническое. В состав деисусного чина включены только изображения апостолов с образом Вседержителя в варианте “Спас в силах”, что свидетельствует о московской традиции культовых интерьеров Подвинья.

Над деисусным чином расположены иконы, включающие в себя два сюжетных ряда. На одной доске изображён внизу праздник, вверху – пророк, такое сочетание часто встречалось в Подвинье.

В местном ряду иконы также, в основном, XVII века. Храмовый образ был написан в 1776 году по заказу настоятеля Крестного монастыря, о чём гласит надпись на обратной стороне. В этом же ряду помещена икона XIX века с изображением местных святых – Зосимы, Савватия и Антония Сийского.

Документы, позволяющие точно датировать создание иконостаса Воскресенской церкви, а также назвать авторов, пока не найдены. Встречаются упоминания о том, иконостасы церкви и иконы современны постройке храма, т.е. в этом случае памятник может быть датирован 1662 годом. Но в описаниях XIX века отмечаются приколоченные «на стене прежние царские двери, писаны на красках», «в Георгиевском приделе приколочены прежние царские врата, писанные на красках». Это говорит о том, что сохранившийся до нашего времени остов иконостаса вторичен, до него в церкви был иконостас тябловый. Упоминавшийся антиминс 1763 года мог быть положен в церковь только после её освящения в этом году. Необходимость такая могла возникнуть после ремонта или каких-то иных работ. А так как других упоминаний об антиминсах, кроме 1898 года, появившегося здесь после основательного ремонта, нет, то можно с большой долей вероятности предположить, что реконструкция иконостаса в церкви проводилась около 1763 года и тогда же был изготовлен остов каркасной конструкции с золочёной резьбой.

Нам не известны шатровые церкви в Подвинье, построенные ранее XVI века. На протяжении XVI-XVII веков иконостасы делались тябловыми, причём даже в каменных церквях. Хотя к XVII веку в центре Руси уже сложилась каркасная конструкция высокого иконостаса, однако на Севере замена тябл на каркасный остов происходила постепенно, как бы повторяя те этапы эволюции, которые прошла алтарная преграда раннехристианских церквей, только в более короткие строки. Первым начал изменяться местный ряд. Иконы верхних рядов размещались на полках, в нижнем – оправлялись в киоты и устанавливались на нижнем тябле, тем самым создавались предпосылки для перехода к стоечно-балочной конструкции. И затем тябловые иконостасы стали переделываться на каркасные. Это происходило уже в XVIII веке.

Однако нами найден документ, свидетельствующий как будто о том, что каркасный остов, украшенный барочной резьбой, существовал в Подвинье уже в XVII веке. В каменной Борисоглебской церкви Нижнематигорского прихода иконостас был устроен в 1680 году, а по сохранившимся зарисовкам он перекликается с судьбой селецкого иконостаса. Возможно, инженер, составлявший описание Нижнематигорской церкви, не проводил сопоставление церковного архива, и дату постройки церкви автоматически перенёс на современный ему иконостас. Однако не исключено, что интерьер Борисоглебской церкви был сделан по образцу церквей культурных центров того времени, например, г. Сольвычегодска, и сам затем ста образцом для других храмов.

В 1898 году проводился ремонт иконостаса Воскресенской церкви, во время которого «иконостас в главном и придельных храмах вновь вызолочен червонным 9-золотниковым золотом на мардане, иконы… промыты, вычищены, оперханные места исправлены, фоны выкрыты колером – под древний вид и покрыты масляным лаком». Эти работы были выполнены иконописных дел мастером Дмитрием Терентьевым.

Итак, иконостас Воскресенской церкви из с. Сельцо включает в себя иконы XVII века и несколько более поздних – в местном ряду. Иконы написаны местными, возможно, каргопольскими мастерами. Остов иконостаса, вероятно, выполнен в 1763 году. В настоящее время на Архангельском Севере практически не сохранилось подобных памятников в деревянных храмах, к тому же большинство художественных музеев не располагает возможностями показывать произведения древнерусской живописи в ансамбле с резьбой. В музее деревянного зодчества иконостас может быть показан в условиях, приближенных к естественным условиям его бытования – в шатровом храме XVII века.

Чуракова Н.Н. Иконостас из Сельца // Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера. Архангельск, 1995. С. 193-199.