Почему белые казаки плохо ладили с белогвардейцами?

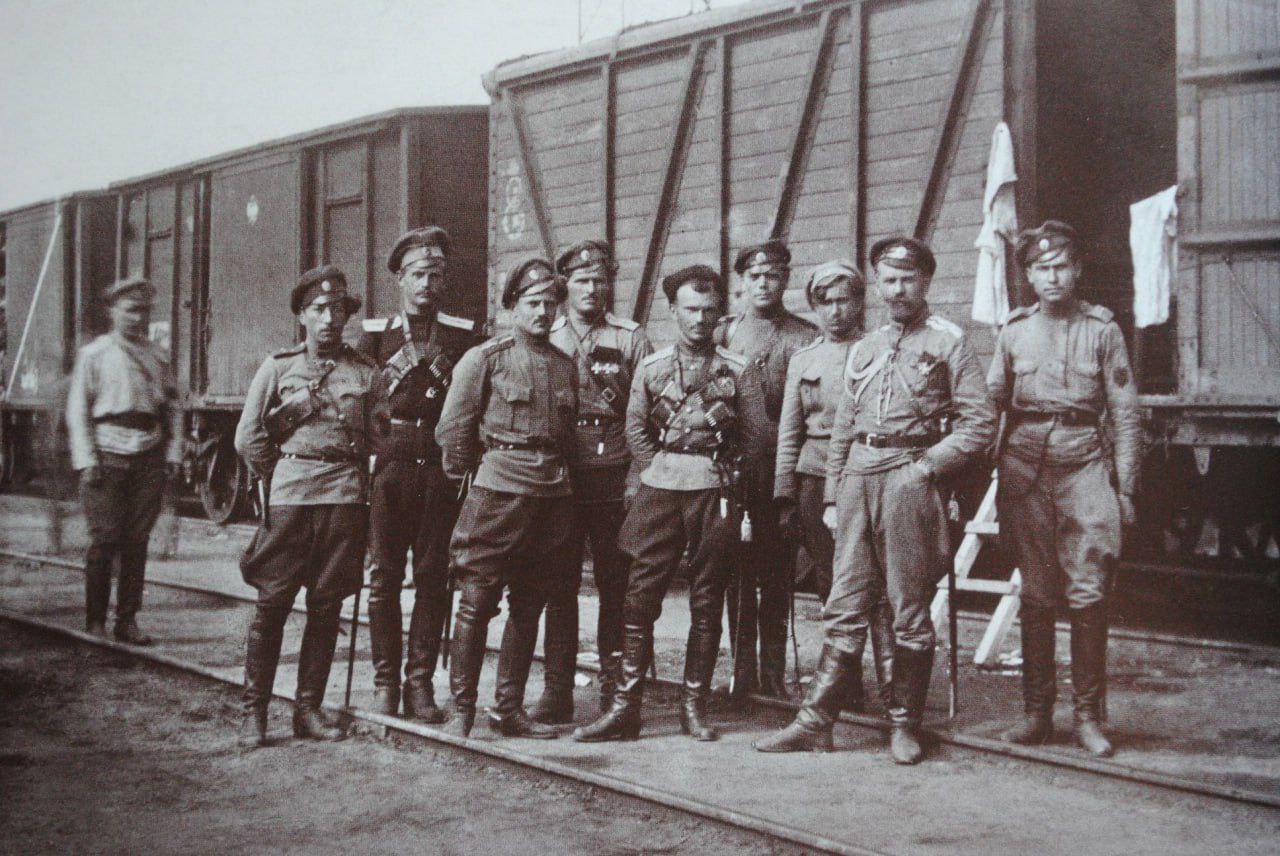

В разгар Гражданской войны большая часть казаков во всех регионах находилась в лагере противников большевиков. Казачьи восстания нередко отвлекали на себя внимание советского командования, а образ «среднестатистического казака» так и остался скорее «контрреволюционным», даже в советском кино.

Хотя были и красные казаки, однако их количество не следует переоценивать, как и отрицать весьма непростые отношения с центральным советским руководством. Позднее РККА пополнится ещё десятками тысяч казаков, в период завершения «большой» Гражданской войны (в 1920 году) они в немалой степени усилят Первую Конную.

На севере и северо-западе казачьих регионов не было. На востоке немалая часть «антибольшевистского казачества» либо находилась всё время в тылу, либо вела «свою борьбу», находясь в полу-изолированном положении.

Заметнее всего роль казаков была на юге России, где они реально составляли иногда даже больше половины деникинских ВСЮР. Вот только, как отмечал сам А. И. Деникин:

«боевая ценность наших частей была далеко не одинакова, и поэтому численный эквивалент не выражает идеи развертывания…»

И потому «бежала на Москву» в 1919 году в основном одна только Добрармия. Накануне решающих сражений там было где-то 20 тысяч человек, тогда как в Донской армии — 50 тысяч. Она была наиболее многочисленной и при этом наименее надежной.

В общем же, донцы стремились «выдворить большевиков за пределы своей области», и всё на этом. Такой подход кардинально расходился с целями «общероссийских» белогвардейцев. В результате казачья конница в Походе на Москву почти никакой роли не сыграла.

По сути все казачьи армии не были армиями в полном смысле это слова, скорее являлись «большими хуторскими ополчениями», которые за пределами своих регионов применяться толком не могли.

Но ещё хотелось бы затронуть такой достаточно малоизвестный вопрос, как отношения между казаками и «добровольцами» (и вообще «регулярами») на низовом-бытовом уровне. И вот тут все было скверно, так как казаки и «общероссийские белые» по сути причисляли себя к разным фракциям.

Как упоминал П. Н. Врангель, немного оставалось до драки между ними. Слишком разными были цели. Вот к чему привел в итоге целый комплекс «недомолвок»:

«Чрезвычайно симптоматичны нередкие самовольные расстрелы одиночных казаков за неотдание чести и затевание драк, особенно дроздовцами и другими частями Добровольческого корпуса (отдельные такие случаи имели место еще летом 1919 года).

При эвакуации Новороссийска кутеповский корпус оттеснил от судов донскую конницу, чем подтвердил отношение к казакам как к второсортному воинству. Вопреки распространенному утверждению о произвольности этих действий, Деникин признает их полную согласованность с ним…»

Р. М. Абинякин. Офицерский корпус Добровольческой армии: Социальный состав, мировоззрение. 1917-1920 гг.

По сути сами «элитные белогвардейцы» вовсе не считали казаков частью белого движения. Донцов обвиняли в склонности к отделению от «Единой и Неделимой», в сочувствии германской ориентации.

Нередко «общероссийские белые» мешали казакам грабить, и тут ситуация также была крайне далека от «боевого братства»:

«При виде даже «своих» казачьих грабежей (3-м Кубанским конным корпусом Шкуро, входившим непосредственно в Добровольческую армию) добровольцы обычно вступались за население, что вело к ежедневным стычкам.

Офицера-казака, ударившего нагайкой одного из них, чины Сводно-стрелкового полка едва не подняли на штыки…»

Р. М. Абинякин. Офицерский корпус…

Так что количество, особенно в Гражданской войне — не всегда критически важно. Морально-психологический фактор нередко являлся решающим. Казаки всё же являлись колеблющейся силой, причем достаточно архаичной.

Так что понятие «белоказак» — оно скорее о «восприятии» (противник РККА), а не о сути (этот самый казак может быть крайне далек от идеалов белогвардейцев и просто считать их «временными попутчиками»).