Петропавловская гора (с 1972 года – гора Левитана) – одно из старинных святых мест Плёса. Как минимум с XVI столетия, а может быть, и с более раннего периода, здесь располагался погост (кладбище) с деревянным храмом.Памятниками этого времени являются два старинных белокаменных надгробия, выявленные в ходе проводившихся в последнее время работ по реконструкцию территории горы Левитана. Их сейчас можно видеть с восточной стороны от храма. До революции на одном из белокаменных надгробий еще сохранялась надпись, свидетельствующая, что здесь погребен «раб Божий Сидор Кириллов сын Ошерин», преставившийся 1 сентября 1572 года. В трапезной части деревянной церкви находились три склепа, в которых, по местному преданию были похоронены «три сестры-царевны» (иногда их называли «особами царского или княжеского рода»).

Петропавловский храм почитался не только жителями Плёса. Так, 27 января 1659 года «московский торговый человек» Евстафий Кириллов вложил в него напрестольное Евангелие «по своей душе и по своих родителях».

В иконостасе на себя обращал особое внимание образ Спаса Нуркотворного, под изображением которого имелась следующая надпись: «Лета 7204 (1696) месяца иулиа сей образ приложил к верховерховным апостолам Петру и Павлу Нефед Савинов».

В Плёсе ежегодно проходили две ярмарки – в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла (престольный праздник Петропавловского храма) и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Петропавловский храм не являлся центром соответствующей ярмарки, однако обращает на себя внимание привязка ее к празднику именно святых первоверховных апостолов, которым этот храм был посвящен, что свидетельствует об его особом значении для торговых людей.

В 1838 году было демонтирована обветшавшая колокольня, имевшаяся при деревянном храме.

В 1845 году каменный храм был освящен. В него была перенесена часть икон XVII века из деревянного храма.Кроме старинного погоста при деревянном храме теперь возникает новое кладбище в ограде новой каменной церкви (при этом сама кладбищенская ограда была деревянной).

В 1887 году иерей Иаков обратился в Комиссию по сохранению древних памятников Императорского Московского Археологического общества с просьбой об освидетельствовании старинного деревянного Петропавловского храма. Он представил подробное описание храма и его святынь. В результате храм был осмотрен и описан членом этой комиссии А.М. Павлиновым, представившим комиссии свой доклад.

Летом 1888 года известный русских художник Исаак Левитан, проплывая на пароходе по Волге, был привлечен видом старинного деревянного храма на Петропавловской горе. Именно благодаря этому Левитан остановился в Плёсе. Беседовал он и с отцом Иаковым Успенским. Левитан со своими спутниками в 1888-1889 годах снимал комнаты в мезонине дома строителя Петропавловского храма Андрея Ивановича Солодовникова.Художник написал в Плёсе целый ряд картин. Деревянный Петропавловский храм Левитан изобразил на одном из самых своих известных полотен – «Над вечным покоем» (1894 г.). Считается, что Левитан совместил в одном полотне два вида – Петропавловской горы и озера Удомля в Тверской губернии. Храм изображен также на картине «Церковь в Плёсе» (1888 г.).

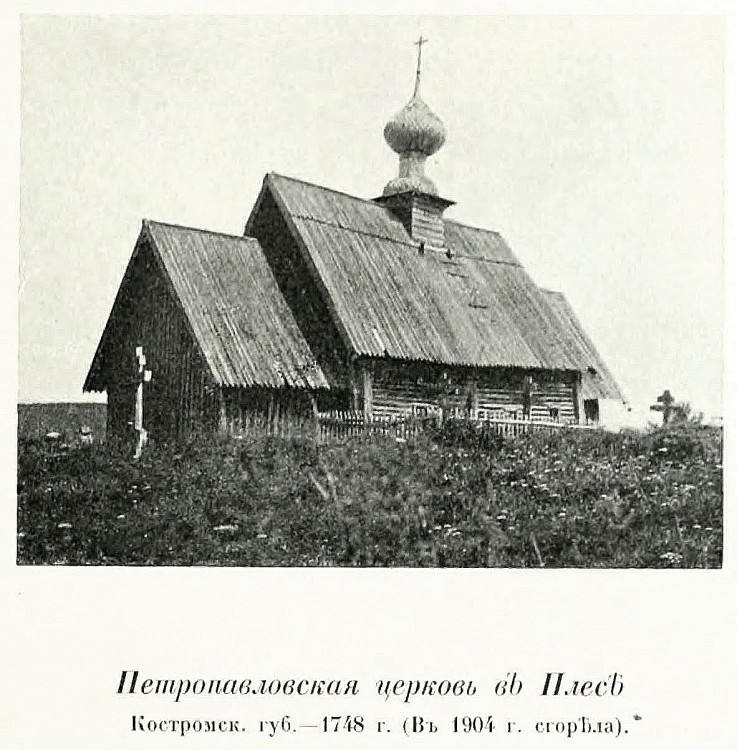

В 1903 году произошло трагическое событие – старинный деревянный Петропавловский храм сгорел.

http://history.pravorg.ru/2015/01/01/gora-levitana-petropavlovskaya-gora-v-plyose/

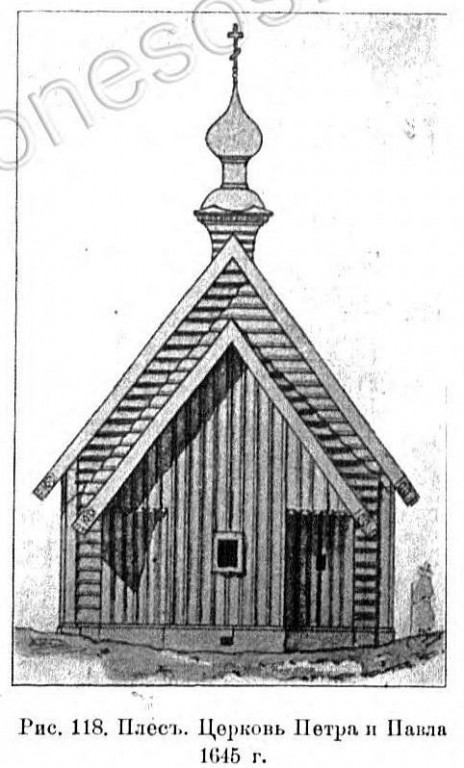

Небольшой деревянный храм, вдохновивший И. И. Левитана на написание известного полотна, в середине 1880-х г.г. был обследован и обмерен Академиком Архитектуры А. М. Павлиновым, благодаря которому и сохранились эти интересные сведения. Из церковной описи 1838 года следует, что «Церкви Св. Апостолов Петра и Павла построена в 1748 г., а кем неизвестно». Некогда «расположенная на восточной стороне города Плёса, вне оного, близ самой граничной черты города, на чрезвычайно высокой и крутой горе (высотой до 40 сажен), которую с трех сторон облегали глубочайшие овраги. Церковь зданием была — деревянная, срублена вся из соснового леса; срубом в замок, в два квадрата — для трапезы и храма…». В настоящее время этот интересный древний памятник не существует: он сгорел в уже далеком 1903 г.

По материалам статьи в «Древностях МАО», т. 1, М., 1907; https://arch-heritage.livejournal.com/1615573.html