Русский царь Петр I знаменит своими амбициозными проектами. Здесь и крупнейший северный город мира – Санкт-Петербург, и крепость Кроншлот на острове Котлин в Финском заливе, и уникальные по своей масштабности гидротехнические сооружения Петергофа. На фоне столь громких строек мало кто вспоминает про Староладожский канал, а ведь он стал третьим по сложности и стоимости строительства в России. Сколько жизней спасло это сооружение и вовсе подсчитать невозможно.

Загадки Ладожского озера

Ладогу часто называют маленьким морем. Это самое крупное пресноводное озеро в Европе. Его глубина составляет от 20 до 230 м, а в самом широком месте оно протянулось на 125 км. Из-за особенностей климата здесь часто бушуют штормовые ветра, скорость отдельных порывов иногда превышает 30 м/с. Вместе с этим оно остается важной составной частью системы Волго-Балтийского пути и Беломоро-Балтийского канала. Ладожское озеро и сегодня остается судоходным, но не менее опасным. А во времена Петра I в пучинах этого бушующего моря гибло до трети всех проходящих через него судов.

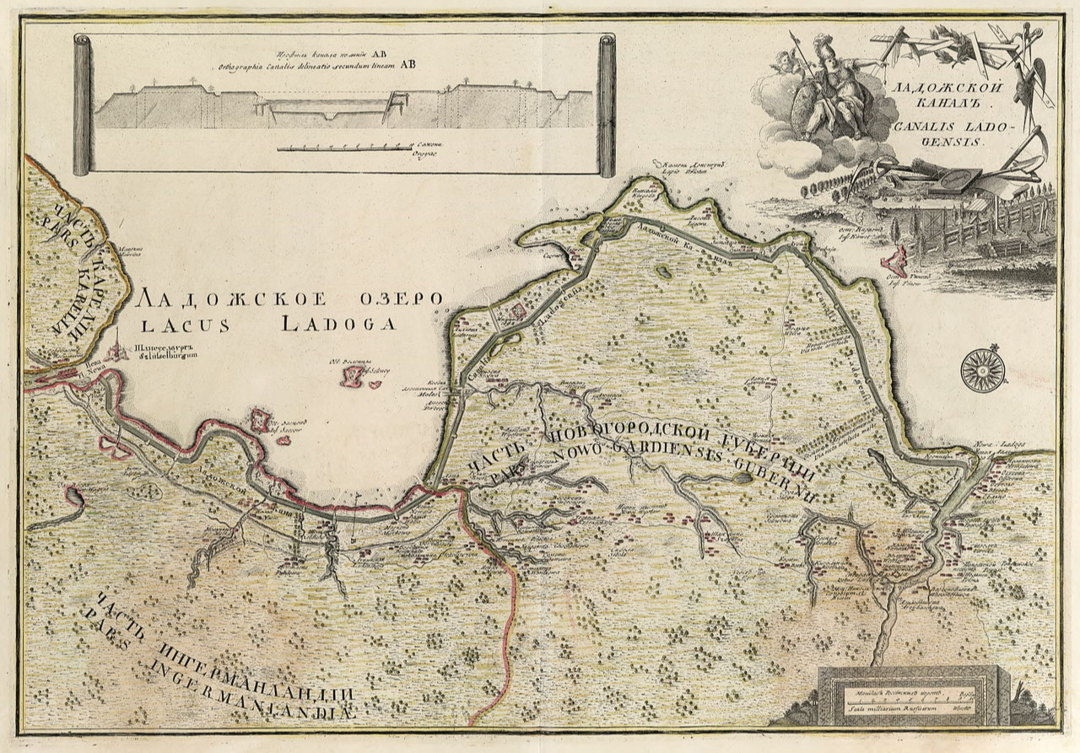

Затея длиной в 117 км

От грозного нрава Ладожского озера в первую очередь страдал Санкт-Петербург. Терялись в пути стройматериалы, продукты и другие товары. Сильно ограничивалась и торговля с Европой через Вышневолоцкий водный путь. Тогда, подсчитав убытки, царь подписал указ о строительстве обходного канала. По задумке Петра I он должен был пройти вдоль южного берега и соединить реку Волхов с Невой. Узкий и неглубокий он в итоге протянулся более чем на 100 км. И стал одним из крупнейших гидротехнических сооружений своей эпохи.

В то время для казны такая стройка была неподъемной. Царь даже ввел особый налог с каждого крестьянского двора и заработанного купцами рубля, чтобы покрыть строительство грандиозного канала. Работы начались в 1719 году под руководством директора Морской академии Григория Скорнякова-Писарева.

Петр I очень радел за свой канал. Он лично участвовал в создании проекта, а в первый день строительства даже подвозил землю в ручной тележке. Каково же было его удивление когда, прибыв на стройку канала в 1723 году, он обнаружил там многочисленные нарушения и просчеты. Работы шли из рук вон плохо, сроки срывались, а казенные средства тихонько воровались.

Конечно, император был в ярости. Скорнякова и немецких подрядчиков арестовали. Чтобы исправить ситуацию, на стройку канала назначили нового руководителя. Им стал сподвижник Петра генерал-фельдмаршал Бурхард-Христофор фон Миних. Чтобы наверстать время к строительству привлекли крестьян всех губерний, вольнонаемных работников и солдат регулярной армии. По версии некоторых источников общая численность только наемных тружеников и военных составила более 25 000 человек.

Но прокладка петровского канала по-прежнему давалась с трудом. Суровый климат, высокие темпы и тяжелые условия буквально выкашивали работников. Тем не менее, к 1724 году открылся первый участок канала у Ладожского моря от Новой Ладоги до деревеньки Дубно. К сожалению, увидеть свое детище во всей красе Петр I не успел.

Второй этап

Канал достраивали уже при Екатерине I. Лишь в 1726 году открылся участок между Волховом и деревней Черная. Однако его протяженность пока составляла менее трех десятков километров. Канал полностью заработал только 19 (30) марта 1731 года. Открывала его уже лично Анна Иоанновна, разбив лопатой последний ком земли.

Суда шли по новому каналу на конной тяге. Баржи поменьше тянули бурлаки. Водная артерия быстро оживала. По ее берегам вырастали небольшие поселения. Шла активная торговля товарами всех категорий.

Но и тогда строительство продолжилось. Открылись многочисленные упущения и недочеты проекта. Пришлось возводить шлюзы в Шлиссельбуге и Новой Ладоге. Через 30 лет построили Новое устье, соединявшее Староладожский и Сясьский каналы.

Аналогичные работы провели в начале XIX века и в Шлиссельбурге. В 1826 году там же построили гранитные шлюзы и бассейн-накопитель. Он сохранился до нашего времени. Уцелел и разводной античный двухпролетный мост.

Канал оснащали всей необходимой техникой и после строительства. Так, со стороны Волхова работало целых два паровых насоса. В случае чего они могли быстро закачать воду из реки, подняв ее уровень до необходимого для судоходства. Их важность открылась в летнюю засуху 1826 года, когда русло канала почти полностью пересохло. Из-за чего движение по водной артерии почти полностью остановилось.

На момент постройки канал стал самым крупным гидротехническим сооружением не только в России, но и во всей Европе.

Интересный факт:

Теперь кораблям стали нестрашны бурные воды. Навигация в зависимости от погоды увеличилась до 200 дней в году.

Укрощенная стихия

Но главное, что теперь все корабли безопасно пересекали Ладожское море. Товарооборот больше не зависел от капризной северной погоды. Корабли проходили канал за 8 суток. Более медлительные и неповоротливые баржи шли 12 дней. В то время это была вполне приличная скорость. А учитывая, что до постройки канала на Ладожском море гибло до 1000 судов в год – это невысокая плата за безопасность.

Расцвет и упадок

Канал сыграл огромную роль в развитии государства, обеспечив надежную связь юга страны с севером и России в целом с Европой. Товарооборот все увеличивался. Нагрузка на канал росла. С каждым годом по нему проходило все больше и больше судов.

Спустя время стало понятно, что Староладожский не справляется с таким потоком. И 28 мая 1861 года, после недолгого обсуждения, началось строительство Новоладожского канала. Он стал шире и глубже предшественника, а его русло перенесли ближе к береговой линии.

Старый канал хоть и продолжал работать, но выполнял уже вспомогательные функции. А когда в начале XX века вдоль Ладожского озера протянули железнодорожную ветку, то оба сооружения остались фактически не у дел.

Тень былого величия

Сегодня от канала мало что осталось, а русло почти пересохло. Чтобы представить его былой облик лучше всего приехать в Шлиссельбург. Здесь в нем еще достаточно воды – летом местные жители даже катаются тут на лодках. Уцелел раздел русла и со стороны Новой Ладоги.

Однако это не умаляет его исторической ценности. Сегодня канал, построенный еще в XVIII веке, находится под охраной ЮНЕСКО, хотя деньги на содержание этого объекта культурного наследия так и не выделяются. Он постепенно разрушается. И больше всего вредит даже не естественное обветшание, а полное отсутствие протока и застой воды. Канал постепенно зарастает илом и травой, превращаясь в болото.

На этой печальной ноте заканчивается 200-летняя история канала. Самого крупного и амбициозного гидротехнического сооружения XVIII века. Теперь лучше всего любоваться на него от Благовещенского собора Шлиссельбурга. Оттуда все еще открываются прекрасные виды на старые шлюзы. Эти объекты уже признаны памятником федерального значения и охраняются государством.