Софией называется не только болгарская столица. Это особо почитаемое в православии имя носил также уездный город, построенный по указу Екатерины II рядом с ее резиденцией Царское Село. В Софийский уезд входили значительные территории современной Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Правда просуществовал он недолго – 28 лет. Зато его духовный центр, великолепный Софийский собор, который «помнит» Пушкина и Лермонтова, до сих пор украшает исторический район Царского Села – Софию.

Это название символично. Одной из целей бесчисленных войн Российской империи с Турцией было освобождение бывшей христианской столицы Константинополя и Софийского собора, главной святыни православного мира. Недаром три старейших храма, заложенных на Руси в XI веке, сразу после принятия православия, также носили имя Святой Софии: в Великом Новгороде, Киеве и Полоцке. Софийский собор в Царском Селе (город Пушкин, Софийская площадь, дом 1), по задумке Екатерины II, должен был продолжить великую византийскую традицию.

Важно! Все эти храмы посвящены Святой Софии Премудрости Божией – самому яркому христианскому образу. Собор в Царском Селе имеет и другое название — Вознесенский, но по названию района, где он был построен, его традиционно стали именовать Софийским.

История

При Екатерине II Россия разбила турецкий флот и присоединила Крым. Мудрая императрица, неоднократно усмирявшая турок, в честь каждой победы устанавливала в Царском Селе монумент. Ее глобальный «греческий проект» предполагал разгром Османской империи, возвращение независимости Греции и возрождение Византии. Она назвала Константином своего второго внука, предполагая, что он станет ее будущим правителем. И нарекла уездный город рядом со своей любимой резиденцией именем православной святыни, находившейся под иноземной властью. Название к тому же удачно совпало с одним из ее имен, полученных при рождении — София.

Была и другая, более прозаическая причина образования города, административно отделенного от парков и дворцов Царского Села. Просвещенная императрицы во всем ценила порядок и красоту, поэтому ее раздражала хаотичная царскосельская слобода, стихийно возникшая вокруг ее дворца. Она решила проблему как просвещенный монарх – решила отселить придворных, военных, строителей и многочисленный обслуживающий персонал в отдельный город европейской планировки и единого архитектурного стиля и сделать из него образцовый уездный центр.

На месте будущего города находился только каменный скотный двор с двумя башнями, обращёнными в сторону Екатерининского парка. Планировку новой Софии в виде семи улиц-лучей, выходящих из Московской дороги в сторону парковых павильонов, осуществил придворный архитектор Чарльз Камерон — он точно выполнял указания императрицы. Центральную городскую площадь отвели под Софийский собор.

Он должен был всем обликом напоминать Святую Софию в Константинополе. Но автором его проект стал также шотландец Камерон, который никогда не видел оригинала и о византийской архитектуре имел весьма приблизительное представление. Поэтому его «усилили» русским архитектором Иваном Егоровичем Старовым.

Софийский собор заложили в 1782-м году в присутствии императрицы и наследника престола. Спустя 6 лет его освятили. Его настоятелем назначили духовника великих князей Александра и Константина Павловичей протоирея Андрея Самборского.

Собор оказался самым большим в Петербургской губернии. Современников здание поражало величием и красотой. Его называли «белоснежным облаком, спустившемся на землю».

Квадратный в основании, с невысокими куполами, снаружи он лишь отчасти напоминает Софию Константинопольскую, но похож на классические произведения итальянца Палладио. Строение причисляют к стилю раннего классицизма.

Его внутреннее убранство больше соответствует византийскому образцу. Купол кажется высоким и воздушным, зал по краям «поддерживают» монументальные колонны из цельных кусков черно-красного гранита, контрастирующие с почти белыми стенами без орнамента. По количеству и расположению они повторяют древние колонны из красного порфира легендарного Софийского собора. Некоторые колонны до сих пор сохраняют повреждения, полученные в советские времена, когда помещение использовалось «не по назначению».

Центральный купол – двойной, меньший поддерживает основной верхний. Строгий и простой, но величественный храм следовал духу ранних христианских церквей. Он получился оригинальным, сочетающим в себе восток и запад.

Славное военное прошлое

Первыми обитателями юного города стали купцы, промышленники, духовенство и военные. Но после смерти Екатерины, при ее сыне Павле, строительство города зачахло, а его население стало переселяться обратно в дворцовую слободу. В Софии к тому же катастрофически не хватало питьевой воды. Один из колодцев находился под железной решеткой в самом соборе. Его снабжал водой Таицкий водовод, выдающееся инженерное сооружение. Но при ремонте его засыпали.

Александр I в начале XIX века объединил Софию с Царским Селом. На месте опустевших кварталов сделали военное поле и застроили казармами – сплошь гвардейских полков. Так собор стал полковой церковью Лейб-гвардии Гусарского полка. Гусары его «не обижали» – щедро одаряли и берегли как место славы русского оружия.

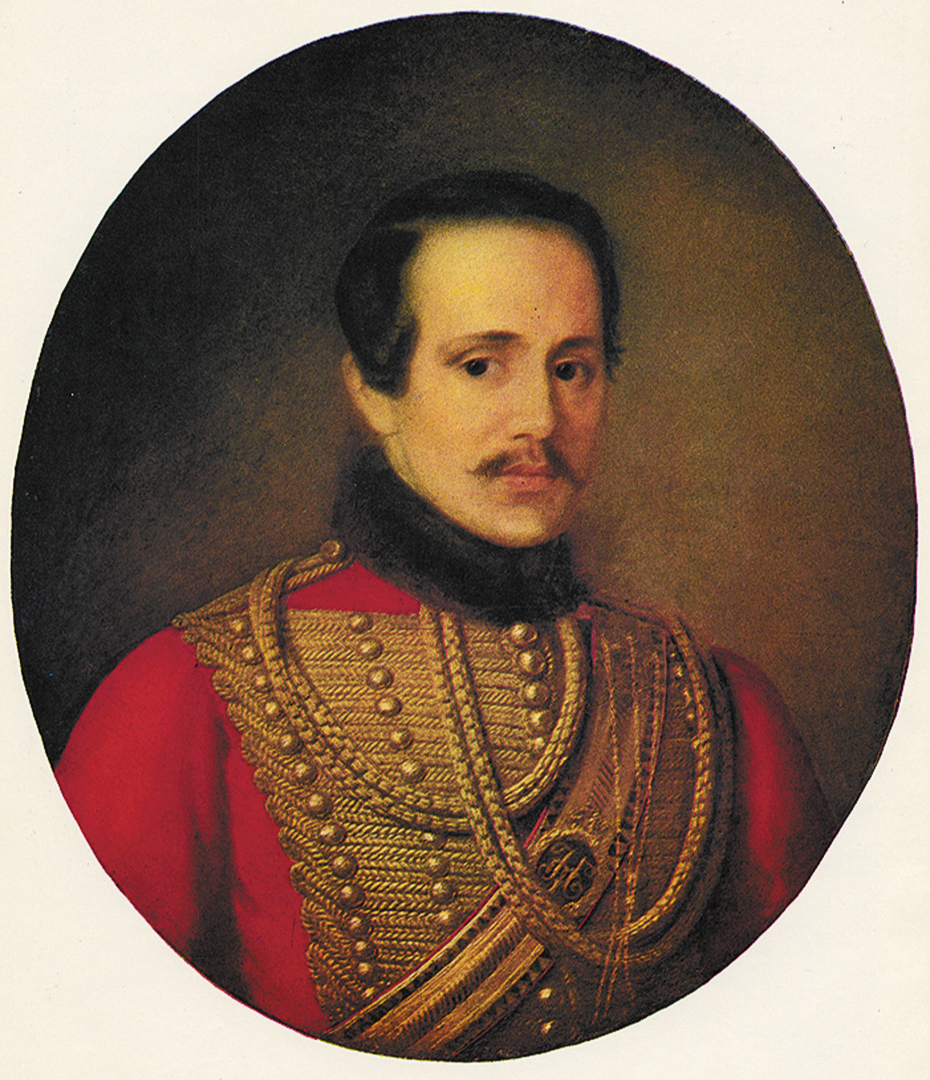

Любопытно! Собор посещали Пушкин, который закончил Царскосельский лицей, и Лермонтов, служивший гусаром. Из первой ссылки на Кавказ бунтаря-поэта быстро вернули благодаря хлопотам бабушки и вновь отправили в Лейб-гвардии Гусарский полк, в котором он до этого значился. В Царском Селе он закончил поэму «Мцыри», и попал на гауптвахту за дуэль с сыном французского посла. На этот раз он надолго угодил на передовую.

Во время масштабной реконструкции 1849 года к Собору пристроили придел Святого Александра Невского. Тогда же обнаружили клад серебряных предметов екатерининской эпохи. Прихожане могли видеть их в стеклянной витрине у клиросов: серебряную закладную доску с надписью на английском языке «Чарльз Камерон, архитектор», молоток и лопаточку с вензелем Екатерины II.

Первоначально колокола размещались в малом барабане собора. В 1900-м на Валдае отлили для него 10 медных колоколов весом до пяти с половиной тонн, на деньги офицеров полка.

В начале 1910-х на Софийской площади по проекту известного архитектора Леонтия Николаевича Бенуа возвели колокольню. Деньги на нее пожертвовал император Николай II, по совместительству шеф Гусарского полка.

Интересно! Леонтий Бенуа — представитель художественной династии, подарившей России знаменитых архитекторов и художников. Он стал автором корпуса Бенуа при Русском музее, повивальной клиники им. Отто на Васильевском острове и множества великолепных петербургских особняков. Творил в неорусском стиле и неоклассицизме.

На нижнем этаже колокольни открыли часовню преподобного Серафима Саровского. Во время советской власти колокола сняли. Когда началось возрождение после десятилетий забвения, на колокольню подняли колокола, изготовленные в 1990-м.

В начале XIX века Николай II сделал собору царский подарок — точные корпии креста и церковной утвари, которые Екатерина II преподнесла при его освещении.

В западной части здания размещались военные трофеи. Среди них знамёна, отбитые у Кокандского ханства, и доска из мрамора с перечисленными ней героями, погибшими в войну с Турцией 1867-74 годов. В северном части находились штандарты Кирасирского и Драгунского полков, собор являлся также их полковой церковью.

При коммунистах

После Октябрьского переворота здание существовало как приходской храм, но в 1930- е его закрыли и превратили в военный склад. Интерьеры были повреждены, уникальный иконостас разбит, сорваны и уничтожены мемориальные доски, похищены ценные предметы. Площадь перед зданием использовали под военный полигон. Фашисты закончили уничтожение уникальных интерьеров, начатую коммунистами.

После войны здание использовали для утилизации отходов – выжигали огнем. Площадь перед ним застроили гаражами, а часть превратили в свалку и болото. Но сделанное на века, оно выстояло, и дожило до падения коммунистического режима.

Возрождение

В 1989 году собор вернули Церкви и провели полную реконструкцию. Восстановление началось с колокольни. Ее отреставрировали к началу 90-х и подняли на нее новые колокола. На месте гаражного кооператива, который после длительных тяжб согласился покинуть полюбившееся место, открыли церковно-приходскую школу и православную гимназию.

В храме установили копии дореволюционных иконостасов работы «Вятских кустарных мастерских», белые с позолотой. Неизвестно, как выглядели первые иконостасы, потому что во время реконструкции середины XIX века их заменили на новые, впоследствии утраченные при советской власти. Иконостас главного алтаря был изготовлен по проекту Ивана Черника, а приделов — П. Егорова.

В центральном алтаре Вознесения Господня находится запрестольный образ Софии Премудрости Божией. В храме содержатся иконы XVIII — начала XX веков из частных коллекций музейных фондов, а также написанные в древнерусском стиле, начиная с конца XX века.

В нишах по сторонам от главного входа в 2013 году установили бронзовые скульптуры князей Александра Невского и Игоря Черниговского, изготовленные во Франции народным художником Армении Альбертом Аветисяном, дар от Балтийской строительной компании.

Сегодня в храме кипит жизнь. В нем проходят не только богослужения, но и концерты духовной музыки, выставки и спектакли Театральной студии Воскресной школы.

Собор продолжает выполнять свою историческую миссию, ведь в городе по-прежнему находится множество военных учебных заведений. Ежегодно в его стенах проходят молебны для военнослужащих и курсантов, принимается присяга.

На Рождество около него разворачивается полевая кухня для всех желающих, на вертеле жарятся туши животных.

Памятники

Уже на следующий год после возращения собора Церкви рядом с ним установили памятник Александру Невскому – в честь 750-летия Невской битвы 1240-го года.

Любопытно! Александр Невский в 20 лет выиграл эту битву у впадения Ижоры в Неву, за что получил прозвище Невский. Именно тогда он произнес свою легендарную фразу: «Не в силе Бог, а в правде»

Бронзовый бюст на гранитном постаменте — часть проекта конной статуи скульптора Козенюка, занявшего второе место в конкурсе памятников Александру Невскому – духовному покровителю Санкт-Петербурга.

В 2003-м на Софийской площади установили памятный знак лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка – в рамках программы Министерства обороны.

А в 2015-м был торжественно открыт памятник погибшему во время Первой Мировой князю императорской крови Олегу Константиновичу, служившему в Гусарском полку. Его установили по инициативе и на средства Фонда Людвига Нобеля, а также частные пожертвования.

Интересно! Премия Людвига Нобеля была учреждена в России в 1888 году в память о шведском и российском промышленнике и меценате, создателе «Империи Нобелей» в России, петербургском купце Людвиге Эммануэловиче Нобеле, старшем брате и деловом партнере Альфреда Нобеля, учредителя знаменитой Нобелевской премии. В 2005 году был учрежден фонд Людвига Нобеля, возродивший премию.

Софийский Собор в Царском Селе — не самый большой и известный из многочисленных церквей Санкт-Петербурга, но один из самых достойных.