Ботанический сад Петра Великого в Санкт-Петербурге из маленького огорода, основанного Петром I, за 300 лет превратился в большой цветущий парк-музей, где можно побродить по тенистым аллеям из старых дубов, берез, лип и кленов, зайти в оранжереи с типичными обитателями тропиков и субтропиков, увидеть водоемы с экзотическими кувшинками. Это самый крупный северный ботанический сад. Среди его «жителей» со всех частей света – растения-ветераны, пережившие блокаду.

История

Обширный Ботанический сад, носящий имя реформатора России царя Петра I, начался с грядок, на которых выращивали лекарственные травы. Подобные огороды разводили еще во времена отца Петра Алексея Михайловича. По указу Петра их начали устраивать и в Санкт-Петербурге. Аптекарский огород расположился на городских задворках — Вороньем острове, который впоследствии стали называть Аптекарским. Не в центре же столицы грядки сажать? Впервые о нем упоминается в 1713 году.

Маленький клочок земли постепенно обрастал новой территорией. Вскоре Аптекарский сад стали именовать более солидно – Медицинским. При его руководителе немце Сигизбеке он превратился в серьезное предприятие – начали формироваться коллекции и проводиться научная работа. Уже тогда для экзотических теплолюбивых растений построили три оранжереи.

Екатерина II относилась к саду с уважением. При ней построили деревянный дом для его управляющих. Первыми руководителями сада были исключительно иностранные специалисты-ботаники, но к своему делу они подходили с душой и внесли неоценимый вклад в изучение российской флоры. В 1798 году Аптекарский сад переименовали в Ботанический.

Однако к началу XIX века он уменьшился и захирел из-за нехватки средств. Спас его граф Виктор Кочубей, министр внутренних дел при Александре I. Он задумал сделать из него серьезное научное учреждение. Его подробнейший доклад о перспективах развития сада одобрил Александр I. Сад стал Императорским, а из Лондона выписали старшего садовника Фальдерманна, который привез большую коллекцию растений. На отпущенную на развитие сада немалую сумму построили Большую каменную оранжерею и приобрели новые растения и семена, завели музей и библиотеку.

А в 1830-м сад вообще перешел в ведение Министерства Императорского двора и начал регулярно получать хорошее финансирование из царской казны. Его штат существенно увеличили за счет новых садовников. XIX век — период его расцвета.

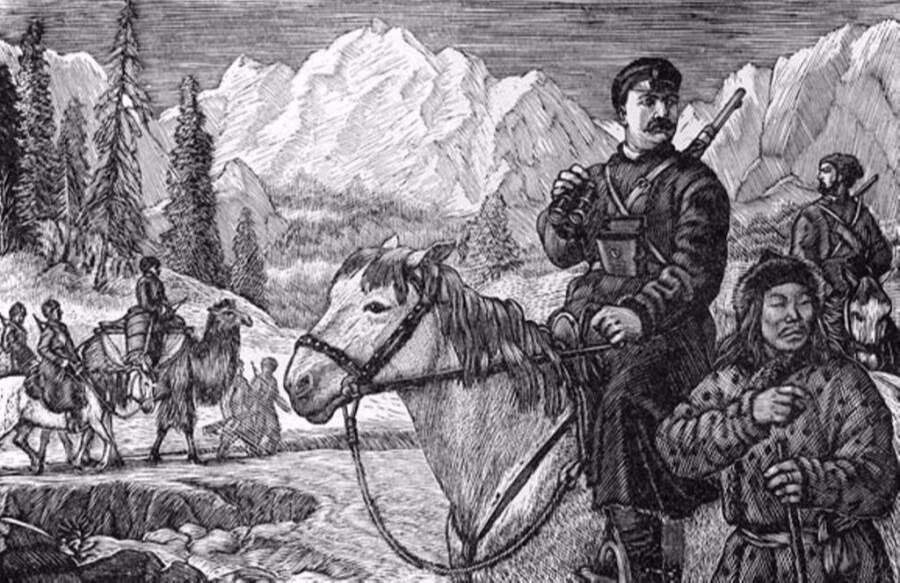

Его коллекции активно пополнялись из научных экспедиций и путешествий по России и разным частям мира: Приволжских степей, Дагестана, Туркестана, Закавказья и даже Америки. Много семян и растений привез из Монголии и Китая знаменитый путешественник Пржевальский. По Сибири путешествовал Турчанинов, а по тундре и острову Вайгач – Шренк. Они тоже выполняли заказы Ботанического сада.

У него было достаточно средств, чтобы отправлять своих путешественников. Садовый ученик Иван Стюарт из кругосветного путешествия доставил 8 ящиков с живыми и сухими растениями и семенами из Рио-де-Жанейро, Вальпараисо, Сандвичевых островов, Камчатки, Манильи и острова Святой Елены. Ботанический сад приобрел коллекцию живых растений из Бразилии.

Ботанический сад Санкт-Петербурга буквально опутал весь мир своими научными сетами. На него работали не только дорогостоящие и длительные экспедиции по самым экзотическим уголкам планеты, но и местные жители – они собирали за определенную плату семена, растения и гербарии.

К концу XIX века коллекция гербариев, хранящаяся в музее, была одной из крупнейших в мире. Музей постоянно пополнялся ископаемыми растениями.

С начала XIX века стала формироваться библиотека, работала семинария, биологическая лаборатория, издавались специализированные издания по ботанике.

В 1913 году к 200-летнему дню рождения Ботанический сад получил имя Петра Великого. При советской власти он назывался Главным ботаническим садом РСФСР, потом СССР, а в 1931-м вошел в состав Ботанического института АН СССР (сейчас Ботанический институт имени В.Л.Комарова РАН)

На грани выживания

Война превратилась в настоящее испытание на живучесть и выносливость для растений, мужество и стойкость – для работников сада. Сотрудников, переживших блокаду, уже не осталось, зато до сих пор живы их подопечные, которых они выходили иногда ценой собственной жизни. На их колючие «шеи» в день снятия блокады повязывают георгиевскую ленточку. Это в основном кактусы – кто же еще мог выжить. Почти все остальные жители тропиков погибли в одну ночь, когда бомба попала в пальмовую оранжерею. Но и кактусам пришлось не просто. После войны они не сразу залечили раны.

Первая бомба упала на Ботанический сад в первые же дни блокады – немцы метили в бункер командующего Балтийским флотом (недалеко от сада), а разбомбили пальмовую оранжерею, повредили тропическую и кактусовую оранжереи. Заделанную дыру от снаряда в Тропической оранжерее сейчас демонстрируют экскурсантам. Все теплолюбивые растения перенесли в одну оранжерею, которая отапливалась печками-буржуйками. Зимой сотрудники вынуждены были перенести экспонаты в свои квартиры, которые согревали, как могли. Настоящим героем-спасителем стал садовод Николай Иванович Курнаков. В его квартире растения занимали все пространство, кроме кровати. Благодаря ему выжили цереусы, трихоцереусы, гимнокалициумы и монографа – редчайшие экземляры, выращенные из семян, приобретенных в Германии. Он нянчился с ними, как с младенцами – залечивал обморожения подрезкой и дезинфекцией.

За заслуги перед Отечеством он получил орден Трудового Красного Знамени. Николай Иванович умер почти сразу после окончания войны из-за подорванного здоровья, зато его зеленые питомцы живут и здравствуют.

Выжил знаменитый кактус «Царица ночи», вернее его корневище. Во время блокады Царица не цвела, зато теперь цветет ежегодно.

Стоические растения, пережившие войну, отмечены памятными табличками, где указан год их прибытия в сад. Цереус – в 1928-м, на год раньше опунция (это все кактусы). Самый крупный «блокадник» — «Банан заостренный». Он тоже выжил за счет корневища, которое после войны дало побеги и плоды. А вот агава приехала в купе поезда из Сухуми в 1946-м и разрослась в саду до невиданных размеров.

Во время войны сотрудники Ботанического сада проводили лекции о разведении грядок с овощами, съедобных дикорастущих растениях, придумывали рецепты блюд из одуванчиков, лопухов, крапивы… И наверняка многим спасли жизнь. Сами они не покусились ни на одно коллекционное зернышко, ни на один редкий экземпляр, хотя голодали вместе со всеми.

Ботанический сад Санкт-Петербурга настолько пострадал в войну, что его чуть не закрыли. Но его директор Соколов отстоял свое покалеченное детище.

Цветущий оазис

Сейчас Ботанический сад-парк Санкт-Петербурга в буквальном смысле процветает вместе с его богатейшими коллекциями.

Зимой и летом в нем проводятся тематические экскурсии по тропическим и субтропическим обитателям, жителям водных пространств, парку-дендрарию. На них рассказывают о строении растений, практическом их применении, происхождении, приспособляемости к различным природным условиям и т.д. Иногда предоставляется возможность побродить по оранжереям без экскурсовода, чтобы полюбоваться на ее редких экзотических жителей. А они того стоят.

«Царица ночи» (или Лунный кактус) цветет одну ночь в году большими белами цветами с запахом ванили. Ботанический сад работает всю эту ночь, чтобы посетители могли полюбоваться на сокровенный момент. Говорят, что, если при этом загадать желание, оно исполнится.

Самая большая в мире кувшинка Виктория Амазонская – настоящий тяжеловес. Ее двухметровые листья способны удержать 10-летнего ребенка. Свои цветки она тоже тщательно скрывает – на поверхность они выходят раз в году на 2 дня во время цветения. Невероятной красоты белые цветки с изысканным ароматом распускаются к вечеру, утром ныряют под воду, а потом появляются вновь, но уже розовые.

В субтропической оранжерее целый участок занимают цитрусовые, усыпанные яркими оранжевыми и желтыми плодами. Апельсины, лимоны, мандарины висят на ветках месяцами. Ранней весной сюда приходят посмотреть на их цветение.

Имеются даже свои хищники – насекомоядные растения. У каждого их них свой способ охоты. Венерина мухоловка проглатывает насекомых с помощью челюстей. Жирянка приклеивает их не хуже специальной клейкой ленты. Росянка применяет оба метода: парализует насекомое специальным веществом, а потом захлопывает ловушку.

Это единственное место в Санкт-Петербурге, где можно полюбоваться на цветущую сакуру. Специально для прохладного питерского климата японцы вырастили ее на севере страны. В саду ее цветение превращают в праздник японской культуры – «Сакура-мацури». Происходит это позже, чем на ее родине – апреле-мае.

Жители моря – крупнейшие в мире морские раковины тридакны весом под 250 кг – чувствуют себя здесь вполне комфортно. Говорят, что они даже могут откусить руку зазевавшемуся дайверу. Хотя специалисты утверждают, что они вполне безобидны. Гиганты живут в бассейне Тропической оранжереи.

Ну а пальм здесь видимо-невидимо -170 видов. Специально для них в саду построили оранжерею 23-метровой высоты. Удивительно, что среди них тоже есть «ветераны войны». На них висят георгиевские ленточки.

В период цветения азалии покрывают субтропические оранжереи плотным ковром из красных, белых, розовых и фиолетовых цветов. Это феерическое зрелище наблюдают в марте. Азалии – местные сторожилы, они поселились в саду в начале XIX века. Сейчас их более ста сортов.

Сад приглашает и на новогодние праздники. Здесь проводят экскурсии по так называемым «новогодним деревьям». Оказывается, не только под елкой встречают Новый год, но и под падубом, кумкватом, араукарией, метросидеросом. Зависит от страны и климата. Чтобы посмотреть на тех, кто носит столь загадочные названия, не надо ехать на их экзотическую родину – достаточно просто прийти в Ботанический сад имени Петра Великого!

Ботанический музей сада — один из старейших в России. Здесь хранятся образцы древесин, плоды и семена, ископаемые растения, изделия из растительного материала. Музей содержит богатейший архив старинных фотографий и документов.

Обширный парк-дендрарий занимает более 16 гектаров. В нем можно обнаружить не только деревья и кустарники, но и газоны, горки, цветники и питомники. В парке встречаются обитатели степей, полупустыни и пустыни. Благодаря удачному местоположению в дельте Невы, в парке сложился свой особенный микроклимат. Это оазис свежести и прохлады в центре Санкт-Петербурга.