Храм каменный, двухэтажный, построенный в 1810 году; нижний храм во имя Нерукотворенного образа Спасителя, верхний — свв. апостолов Петра и Павла; в приходе 2948 душ обоего пола. Священником состоит о. Михаил Мацуев — дельный, трудолюбивый, пользующийся расположением прихожан; псаломщиком — Василий Перетолчин. В Петропавловском Владыка обратил внимание на колокол, сделанный самоучкой — политическим ссыльным; колокол надлежаще не обделан, звенит плохо. На месте уверены, что в окрестностях Петропавловского имеются богатые залежи медной руды, которая пока никем не эксплуатируется.

http://russian-church.ru/

Рано утром 2-го июля отплыли из Чечуйского для совершения литургии в с. Петропавловском. Верстах в 5 встречаются утесы и выдвиги гор, напоминающие собою берега Байкала; окрестности неприветливы и угрюмы. В 10 час. началась литургия. Храм каменный, двухэтажный, построенный в 1810 году; нижний храм во имя Нерукотворенного образа Спасителя, верхний — свв. апостолов Петра и Павла; в приходе 2948 душ обоего пола. Священником состоит о. Михаил Мацуев — дельный, трудолюбивый, пользующийся расположением прихожан; псаломщиком — Василий Перетолчин. При переполненном храме Владыка после литургии совершил похвалу Божией Матери и сказал слово о предстательстве Богоматери за мир христианский. Обозрев затем местную двухклассную церковно-приходскую школу, в которой обучалось за истекший учебный год 45 челов., обревизовав документы и навестив священника, Владыка отбыл на пароход, спеша посетить в тот же день приписные храмы Петропавловского прихода, расположенные ниже по Лене. В Петропавловском Владыка, между прочим, обратил внимание на колокол, сделанный самоучкой — политическим ссыльным; колокол надлежаще не обделан, звенит плохо. На месте уверены, что в окрестностях Петропавловского имеются богатые залежи медной руды, которая пока никем не эксплуатируется.

Н.А. Пономарев. Поездка преосвященного епископа Евгения в Киренский уезд в июне — июле месяцах 1913 г. — Иркутск. 2007. С. 230. (составители Крючкова Т.А., Шинковой А.И.).

Сохранены особенности написания географических названий, отдельных слов, некоторые особенности орфографии и пунктуации.

В конце XVIII столетия в селе Сполошино сгорела приходская деревянная церковь во имя Всемилостивого Спаса, а так как построена она была в неудобном месте, в отдалении от других деревень прихода, то решено было перенеси приходской храм с причтом в село Петропавловское. Средства на возведение новой церкви собирали по всей епархии, и с благословения иркутского епископа Вениамина заложили двухэтажный каменный храм. Закончили строительство в 1810 г. — 16 авrуста освятили нижний храм в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Верхний этаж, хотя и был окончен, но долго не освящался из-за появившихся сквозных трещин, грозящих обвалом. Освятили второй престол только в 1820 г. вчесть Святых Апостолов Петра и Павла.

Никакие перестройки на протяжении XIX в. не проводились, и лишь к наступающему 100-летию освящения храма в 1900 г. храм капитально отремонтировали. Здание было заново побелено, крыша окрашена, в подновленные оконные рамы вместо сохранявшейся еще кое-где слюды вставили стекла. Большой старинный четырехъярусный иконостас Петропавловского придела заново позолотили. На колокольне церкви самый большой колокол весил 109 пудов. Другой колокол — в 30 пудов, был вылит в 1828 г. в селе Петропавловском из местной руды ссыльнопоселенцем Крылацким. Размеры церкви были следующими: длина 30 м, ширина 10,7 м, высота колокольни 18, высота храма 13, высота алтаря 10 м.

В начале ХХ в. приход состоял из 11 сел и деревень, в которых было три приписных церкви и пять часовен (приписные церкви: в селах Вишня ково — Кирика и Иулитты, в Сполошино — Ильинская, в Ильинском — Архангельская; часовни: в деревнях Беренгиловой, Сукневой, Кобелевой, Пущиной, Березовской). Количество прихожан достигало почти 3 тысячи человек.

В первые годы советской власти в церкви был устроен склад, потом клуб, в дальнейшем она была разобрана.

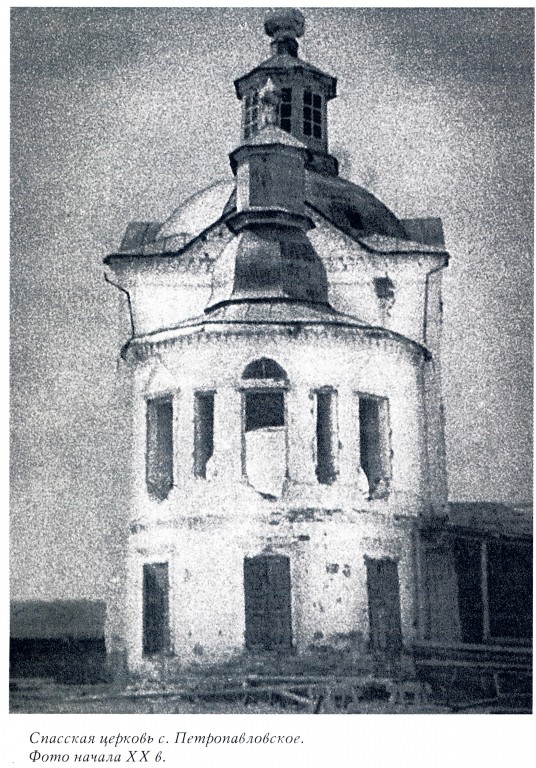

Отдельные формы были заимствованы из арсенала классицизма, но в то же время в объемно-пространственной композиции главенствовал дух предшествующей эпохи барокко. В традициях XVIII в. храм был двухэтажным, трехсветным, с малым восьмериком. Соединенная с храмом ярусная колокольня со стройным шпилем также имела формы, типичные для XVIII в. Своеобразно завершение алтаря грушевидным куполом с венчающим малым восьмериком.

Новые веяния обнаруживались особенно ярко в декоративном оформ лении фасадов. Грани четверика храма завершались фронтонами. Были подчеркнуты развитые горизонтальные членения — широкий междуэтажный пояс, многопрофильный карниз, горизонтальные сандрики, руст на широких лопатках. Южный и северный фасады расчленялись полуколонками с капителями. Церковь имела разнообразные по форме и пропорциям оконные проемы: в храме — квадратные и прямоугольные; в апсиде — очень узкие, почти амбразурные; в трапезной — трехчастное итальянское окно, свойственное классицизму.

В храме, при сохранении традиционных композиционных особенностей, характерных для церквей Иркуrской епархии, отчетливо ощущается индивидуальный вкус автора или заказчика. Близким аналогом по времени и характеру декоративного убранства может считаться монастырская Троицкая церковь в Киренске. Возможно, обе постройки были сооружены одним и тем же мастером.

http://irkipedia.ru/sites/default/files/pdf/automat/pravoslavnye_hramy_kirenskogo_rayona.pdf?ysclid=lkxnd8z8gh500063747