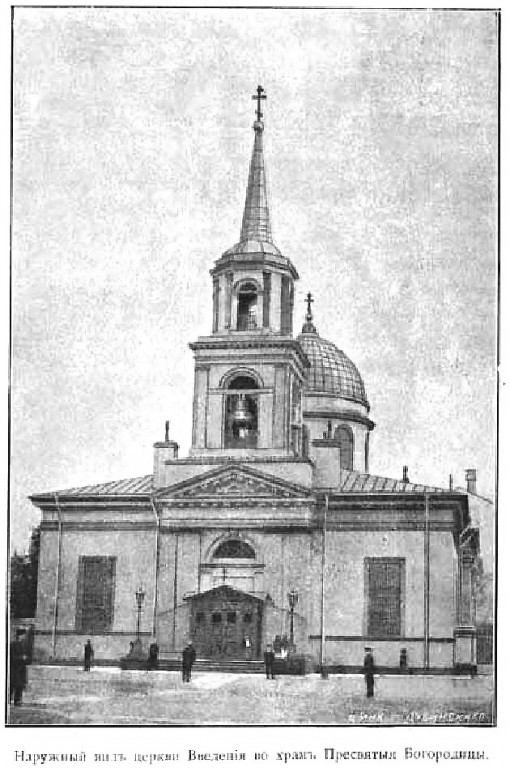

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы находилась на Петербургской (с 1914 г . – Петроградской) стороне, на углу Введенской и Большой Пушкарской улиц. Местоположение церкви можно увидеть, например, на фрагменте карты Санкт-Петербурга 1904 года [4]. Церковь была расположена так, что алтарь был ориентирован на восток (с некоторым приближением), и поэтому она стояла под углом к обеим улицам. На углу этих улиц перед входом в церковь образовалась треугольная площадка. Со стороны противоположной Введенской улице от этой площадки отходила третья улица — Большая Белозерская (ныне ул. Воскова; теперь ее направление в этом месте немного другое). При церкви был устроен сад, сохранившийся до нашего времени.

(Как это ни удивительно, в [1] написано: «Церковь Введения находится на углу Введенской и Большой Белозерской улиц…» (а не Введенской и Большой Пушкарской). То же сказано и в [2]).

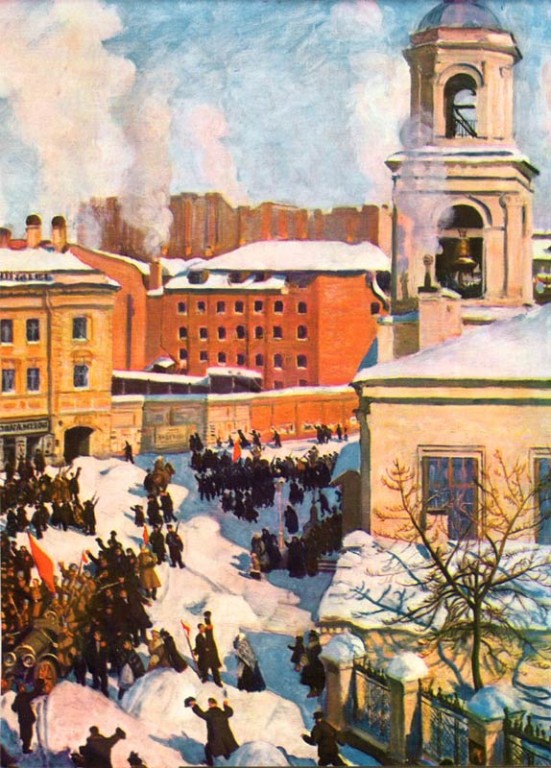

Церковь, расположенная в сквере, находилась в некотором отдалении от городской застройки, и на старых фотографиях обычно трудно понять ее ориентацию относительно улиц. Но есть другое изображение, на котором эта ориентация хорошо видна — картина Б.М.Кустодиева «27 февраля 1917 года» (Третьяковская галерея). В день февральской революции тяжело больной художник, прикованный к инвалидной коляске, написал вид наискосок из окна своей квартиры в доме по Введенской улице, 7 на треугольную площадку перед церковью, где собирались революционные толпы. И именно в таком вынужденном ракурсе оказалось хорошо видно, что церковь расположена под углом к обеим улицам. Следует заметить, что изображение зданий на картине — документально точное; об этом говорит сравнение с фотографиями церкви, а также с сохранившимся домом, который виден у левого края картины (Большая Пушкарская ул., 18; см., например, мою фотографию 6 апреля 2008 г.)).

Первая, деревянная Введенская церковь была построена в 1732 [3] (или1733 [1,2]?) году для стоявших здесь Ямбургского и Копорского полков. В 1763-1766 гг. рядом с ней была построена небольшая каменная церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Через 60 лет после постройки деревянная церковь обветшала, и в 1793 г. на ее месте началась постройка новой каменной. Церковь строил архитектор И.М.Лейм (см.[3]; в [1,2] архитектор назван по-другому: Лейман, без инициалов).

Средств для строительства было немного, и только через 13 лет, в 1806 г. был освящен главный престол. Но на этом строительство еще не было окончено. Только в 1809 г. был освящен правый Тихвинский придел (на месте разобранной Тихвинской церкви), а в 1810 г. — левый Ильинский, и в том же году была построена деревянная колокольня, арх. Ф.Ф. Штейнгель [3].

Сначала церковь подчинялась военному ведомству. В 1838 г. она стала приходской. В связи с этим в 1839-1840 гг. она была частично переделана по проекту В.Е. Моргана. У алтарной апсиды были построены новые приделы св. Митрофания Воронежского и св. Андрея Критского. Вместо деревянной колокольни была построена более высокая каменная, со шпилем. В ограде по сторонам от церкви появились Тихвинская и Введенская часовни. Позже, в 1857 и 1878 гг. были выполнены внутренние переделки. Первоначальный иконостас был повышен в 1857 г.; в 1878 г. сделаны новые Царские врата. В 1859 г. на парусах под куполом появились изображения евангелистов, а в 1903 г. – и другие росписи (худ. П.П. Вечтомов). Но внешний вид церкви сохранялся в том виде, какой она приобрела в результате перестройки 1839 — 1840 гг. (не считая тамбура при входе, пристроенного в 1878 г. [2]).

Введенская церковь представляла собой памятник архитектуры классицизма. Вероятно, шпиль ее колокольни играл заметную роль в видах прилегающих районов Петербургской стороны, а может быть, и более далеких мест.

Церковь взорвана весной 1932 г.

Литература: 1. Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Выпуск 7. Издание С.-Петербургского епархиального историко-статистического комитета. СПб, 1883, с. 182-187. 2. Лавры, монастыри и храмы на Св. Руси. С.-Петербургская епархия. Выпуски I-VI. СПб, 1909. III выпуск, с. 29-31. 3. В.В. Антонов, А.В. Кобак. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия в трех томах. Том 1. СПб, издательство Чернышева, 1994, №57. 4. Старые карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. http://www.etomesto.ru/peterburg

Уже в 1718 г. в этом месте, где квартировали гарнизонные полки, упомянута деревянная Ильинская часовня. Первая деревянная полковая церковь на этом участке была построена в начале царствования императрицы Анны Иоанновны и освящена 30 января 1732 г. во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Через восемь лет в ней на хорах был устроен Ильинский придел. Так как церковь была холодной, то по распоряжению императрицы Екатерины II рядом с ней была построена небольшая каменная церковь, освященная 26 февраля 1766 г. во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Она простояла до 1809 г.К 1793 г. деревянная Введенская церковь совсем обветшала и была разобрана, на её месте по проекту малоизвестного городского архитектора И. М. Лейма стали возводить новое каменное здание трехпридельного приходского храма, которое из-за недостатка средств и бедности прихода было достроено в 1806 г. 15 июля 1806 г. главный придел новой церкви был освящен во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Правый Тихвинский придел (на месте разобранной церкви) был освящен 7 ноября 1809 г., левый теплый Ильинский — 9 октября 1810 г. В нем был установлен старинный трехъярусный иконостас петровского времени, перенесенный из храма прп. Нила Столбенского. В том же 1810 г. архитектор Ф. Ф. Штейнгель возвел над входом деревянную колокольню; тогда же здание было обнесено оградой. Однокупольный храм оказался приземистым, громоздким, с довольно скучными фасадами.До 1838 г. церковь, вмещавшая до 1000 человек, подчинялась военному ведомству, а сделавшись приходской, была в 1839-1840 гг. расширена архитектором В. Е. Морганом, который построил вместо деревянной каменную двухъярусную колокольню, что несколько оживило силуэт здания. После расширения церкви в ней, у алтарной апсиды, были устроены еще два придела: во имя новопрославленного святителя Митрофана Воронежского и в честь преподобного Андрея Критского. В ограде храма были выстроены две часовни — Тихвинская и Введенская. Много средств на эти работы дал староста храма — купец Андрей Матвеевич Аверин, пожертвовавший для него в 1842 г. иконы и церковные сосуды. В 1857 г. весь храм был сделан теплым, главный иконостас в нем был увеличен в высоту и позолочен. Через два года в куполе появились изображения евангелистов. 21 ноября 1878 г. храм был вновь освящен митрополитом Исидором после большого ремонта, во время которого были уничтожены хоры, сделаны новый свод, кафедра и Царские врата. В 1903 г. художник П. П. Вечтомов украсил интерьер церкви росписью, написав две картины: «Иоанн Креститель на берегу Иордана» и «Христос, окруженный болящими». К столетию храма его купол был выкрашен в синий цвет со звездами, как у Измайловского собора.

Окруженная березами, эта церковь с большим голубым куполом, усыпанным золотыми звездами, и островерхой колокольней, стоявшая на стыке трех улиц, была не самой красивой на Петроградской стороне, но одной из старейших. В целом, она вносила определенный колорит в окружающую застройку, замыкая угол Введенской и Большой Белозерской улиц. Церковь была одной из самых посещаемых в городе; это был единственный храм на Петербургской стороне, имевший пять престолов. В 1920-х гг. церковь являлась центром обновленчества на острове. Однако она была закрыта и снесена в 1932 г. Сейчас на ее месте сквер.

http://piters.in/nohram

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы сначала была деревянная, построенная в 1732 г. В 1766 г. освящена другая небольшая, однопрестольная каменная церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери.

Существующая в настоящее время церковь на месте прежней деревянной заложена 10 июля 1793 г., построена тщанием коллежского асессора Иовлева и архитектора надворного советника Леймана на капитал доброхотных дателей и освящена в 1806 г. Престолов в ней пять, из коих главный – во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Церковный причт состоит из двух священников, диакона и двух псаломщиков. Священно-церковно-служители жалования не получают, но пользуются процентами с капитала в 10 555 руб., пожертвованного в разное время разными лицами на вечное поминовение их усопших сродников. Причт помещается в церковном доме.

Настоятель протоиерей Арсений Иоаннович Сергиевский в 1849 г. по окончании Московской духовной Академии рукоположен во священника к Икскюльской Михаило-Архангельской церкви Рижской Епархии, в 1858 г. определен к Екатериненской Екатерингофской церкви, в 1887 г. возведен в сан протоиерея, в 1891 г. перемещен на место настоятеля к сей церкви. Имеет: набедренник 1854, скуфью 1865, камилавку 1862, наперсный крест 1866; ордена Анны 2 степени, Владимира 4 степени. Священник Николай Васильевич Соболев окончил Спб. духовную семинарию в 1876 г., при сей церкви с 1895 г. … Церковный староста Спб. 2-й гильдии купец Алексей Егорович Медведев, утвержден в должности 10 сентября 1893 г. Сиротствующих 10.

«Краткие сведения о церквях и священно-церковнослужителях Санкт-Петербурга». — СПб., 1895 г.