Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца. Сланцевский район, нежилая местность на берегу р. Наровы, южнее дер. Степановщина. На территории Сланцевского района обнаружены славянские курганно-жальничные могильники XI–XIV вв.

Погост Ольгин Крест на берегу реки Наровы — один из самых древних погостов северо-запада Руси. Именно сюда, как гласят летописные источники, для сбора податей приходила в 947 году княгиня Ольга. Именно здесь, в память о своем удивительном спасении при переправе через порожистую и незамерзающую Нарову, она поставила деревянный, а потом и каменный крест.

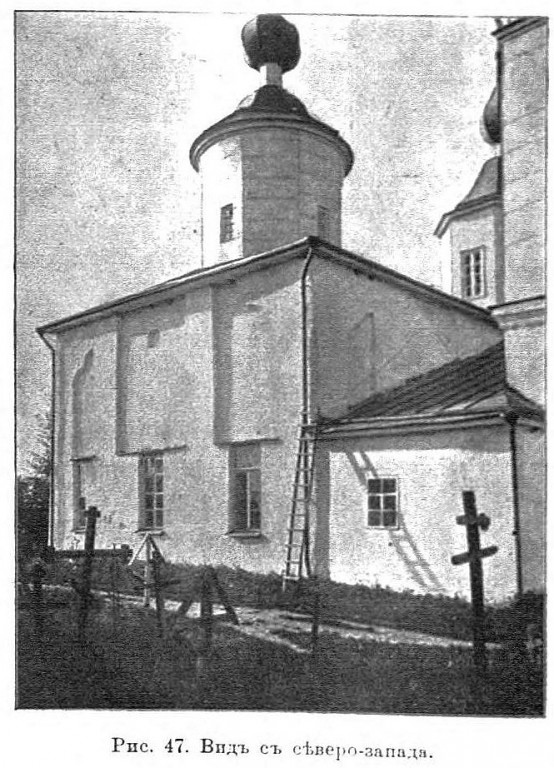

В урочище Ольгин Крест находились местные чтимые святыни — храм во имя Св. Николая Чудотворца, построенный в ХV веке, каменный крест, установленный, по преданию, в Х в. княгиней киевской Ольгой, а также кресло-скамья, на котором сиживала Ольга. Позднее крест был вделан в стену церкви Св. Николая Чудотворца. В 1887 году храм был дополнен приделом во имя святой княгини Ольги.

Никольский храм был взорван в 1944 году отступавшими немецкими войсками.

Силами местных жителей в 1997 году место разрушенного храма было расчищено и там, где раньше находился Ольгинский придел, установили семиметровый поклонный крест. Отмечать память княгини Ольги 24 июля вошло в традицию. Молебен в Ольгином Кресте, организуемый приходом храма Серафима Саровского (Сланцы), совершается ежегодно.

По материалам: www.lenobl.ru, http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803553914?lc=ru

Погост Ольгин крест или Наровская церковь находится в 184 верстах от Петербурга и в 40 верстах от Гдова. О названии «Ольгин крест» рассказывают, что Ольга ездила сюда из Пскова, через Чудское озеро, раскидывала здесь шатры и занималась звериной охотой. И до ныне место, в 300 саж. к северу от церкви, называется зверинцем. Предание говорит, что Ольга, будучи уже христианкой, водрузила здесь святый крест в память спасения от гибели, угрожавшей ей в Нарвских порогах.

Здешний храм каменный, из плиты, холодный, построен иждивением какого-то псковского купца. На одном старинном колоколе написано, что вылил его 1712 г. января 14 дня «псковитянин посадский человек Фома Котельник». Значит, колокола пожертвованы сюда жителями Пскова около времени построения церкви.

В 1821 г. на кошельковую сумму и на частные пожертвования устроены из плиты притвор и колокольня. Кровля покрыта железом и окрашена медянкой, кресты окрашены желтой краской. Храм посвящен Николая Чудотворцу; антиминс освящен епископом Венедиктом 1840 г. сентября 29 дня и подписан митрополитом Серафимом.

О благолепии храма Божия ныне заботятся прихожане. Так в 1877 г. на ремонт они дали 500 руб., в 1881-82 гг. разной утвари церковной приобрели почти на 500 руб.; ныне собрали до 4000 руб. на пристройку придела в честь св. Ольги.

При церкви хранится план церковной земли со следующей надписью: «Геометрический специальный план Гдовского уезда Наровской губы, по решению Псковской межевой конторы спора писцовой церковной земли погоста Ольгина креста, церкви во имя Николая Чудотворца владения того погоста священноцерковнослужителями межевания специального в 1786 г. октября 11 дня в должности землемера помощником Рябовым, а внутри того владения, обмежеванного одною окруженною от всех межою, по нынешней мере и по исчислению земли состоит». Далее показано: под пашнею 18 дес. 1200 саж., сенокосу 2 дес. 200 саж., лесу 37 саж., под усадьбою 1200 саж., под церковью и кладбищем 400 саж… всего 62 дес. 1530 саж. На втором плане на церковный покос, находящийся у дер. Переволоки, в 7 верстах от церкви, на острове Застружье, написано: «Геометрический специальный план Спб. губернии, Гдовского уезда Наровской губы, вырезанная часть из острова Переволоцка с принадлежащими к ней всеми угодьями, которые состоят во владении священноцерковнослужителей погоста Ольгина креста. Межевание учинено прошлого 1786 г. помощником землемера Рябовым, и 1838 г. сентября 19 дня, по указу Правительствующего Сената Межевого Департамента, межевые признаки возобновлял землемер коллежский секретарь Навроцкий…». По этому межеванию указано: лугу чистого 1 дес. 1550 кв. саж., под рекою 1270 кв. саж; всего удобной и неудобной земли 2 дес. 400 кв. саж.

Метрические записи имеются с 1802 г., кроме 1805 и 1809 гг. Причт состоит: из священника, диакона, дьячка, пономаря и просвирни. До штатов причт содержался доходами за требы и сбором осеньщины, состоявшей из четверика ржи и четверика ячменя с каждого женатого мужчины до 60-ти лет. Того и другого хлеба собиралось до 40 пуд. на весь причт. От продажи угрей на Наровне собиралось ежегодно до 150 руб. асс., кроме пропорции для личного употребления. С 1840 г. ловля прекратилась вследствие очистки Наровы для судоходства. С 1843 г. причт причислен к 3 классу, и священник получал 200 руб. в год, диакон – 100 руб., дьячок – 70 руб., пономарь – 60 руб. и просвирня – 30 руб.

Церковной земли 64 дес. 1930 кв. саж… вся земля у церкви… Церкви принадлежат два деревянных дома; один куплен в 1875 г. на церковную сумму за 1200 руб. для священника, другой построен в 1883 г. за 500 руб. прихожанами для сторожа и приходского училища; псаломщик живет в собственном доме. Церковной суммы 1800 руб.

Приход составляют следующие деревни: Скарятина Гора, Мокредь, Верхнее село, Князь село, Заборовье, Дюк-Переволок, Радовель, Загривье, Кондуши и Омут. Всех прихожан муж. пола 1187 душ, жен. пола 1284. Большая часть деревень находится во владении великого князя Константина Николаевича.

Грамотных немного, школа одна, земская, при церкви. Есть небольшие школы по деревням. Ученики земской школы участвуют в церковном пении. Прихожане посещают свою церковь довольно усердно, но многие вместо своей церкви ходят в соседние. По праздникам в церкви бывает до 200 человек, летом – не более 50. В приходе имеются кладбища: одно старое при церкви, другое – в полуверсте от церкви, открытое в 1852 г.

Часовни имеются следующие: при церкви – деревянная часовня во имя св. Ольги с каменным памятником в виде седалища, тут по преданию отдыхала Равноапостольная княгиня; во имя пророка Илии в деревнях: Омуте, Малом и Большом Загривье; во имя Николая Чудотворца – в Скарятиной горе и в Верхнем селе и во имя Иоанна Предтечи – в Кондушах…

Попечительство существует с 1872 г. и с 1883 г. все заботы его направлены к сбору денег на постройку придела. В одно собрание 11 июля попечители записали на этот предмет 800 руб.; кроме того прихожане вотчины великого князя Константина Николаевича, продав одну лесную дачу за 4 000 руб., пожертвовали их на построение храма.

«Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии». Выпуск 10, 1885 г.