О НАЧАЛЕ ЗАСЕЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНАМИ АНГАРО-ИЛИМО-ЛЕНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ: 1640-е – 1650-е гг.

… Заведение казенной пашни в пустынном Илимском крае решалась отчасти путем водворения в нем людей, приходивших селиться по собственному почину, отчасти путем перевода землепашцев из других районов Сибири. Но прежде чем начать такой перевод требовалось знать – где и какое количество крестьян можно устроить. Воеводы должны были изучить предполагаемые места селитьбы, наличие и пригодность лежащих там сельскохозяйственных земель. Вначале внимание начальства привлек район в среднем течении Илима от Усть-Кутского острога до Тунгусского волока и вверх по Лене до Верхоленского Братского острожка. Уже в 1641 г. Якутский воевода П. Головин поселил там вблизи Чечуйского острога первых крестьян. А в 1645 г. воеводы В. Пушкин и К. Супонев «высмотрели» на Илиме «не дошед до волоку два дня, против Тушамы речки по обе стороны три елани. На одной по смете чистой пашенной земли десятин 100 и больше, а на двух еланях будет десятин по 50. И меж ими, государь, пашенные земли десятин по 10, по 15 и по 20. И на тех всех еланях пашенных крестьян можно посадить человек с 50 и больше».

… Вскоре на вновь разведанные места было решено отправить недавно прибывших в Енисейск ссыльных черкас. В 1646 г. в дорогу вышли из города 20 семей. С собой им выдали хлеб «тобольской присылки»: по полтора пуда муки взрослому человеку от 16 лет, по полпуда крупы, по полпуда муки детям и по три рубля денег на семью. Для первоначального обзаведения воеводы везли засельщикам сошники, топоры, косы-горбуши и серпы. На семена было взято 480 пудов овса и 300 пудов ячменя. Кроме того, по прибытии на место черкасы получили 300 пудов ржи для засева 20 десятин казенной и 40 десятин «собинной» пашни. Лошадей достали, «купя на Ленском Илимском волоку погромных от брацких людей (т.е. отбитых в столкновениях у бурят) … по лошади человеку, да по хомуту» и еще 18 голов купили в хозяйствах у посадских и служилых людей. «И велели мы, государь, тем черкасам пахать и посеять озимью рожь к (1647 г.). А как Бог даст, приспеет весна … велели под яровой хлеб землю поднимать рано …». Всего намечено было засеять 160 десятин озимого и ярового хлеба, из них 60 десятин государевых.

С приездом в Илимск воеводы Т. Шушерина устройство пашни в Илимском крае пошло быстрее. С сентября 1649 по июнь 1650 г. на месте были прибраны в крестьяне еще 41 человек (глав семей): в том числе вниз по Илиму от острога 15, вверх по течению — двое, по Тутуре – семь и по Лене – 12. 17 вновь поверстанных дворохозяев были ссыльными, 24 — промышленными и гулящими людьми. Каждому из них дали лошадь (или взамен от 7 до 12 рублей деньгами), два сошника, два топора, две косы, два серпа, хомут и узду. Из казенных житниц им были отпущены семена и продовольственный хлеб. Вся подмога являлась бесплатной и безвозвратной. В течение двух лет новые землепашцы не должны были нести казенных повинностей, после каждый обязывался пахать «на государя» по одной десятине ржи.

В 1652 – 1653 гг. воеводой Б. Оладьиным дополнительно на государеву пашню были посажены еще 41 человек. Часть из них поселились в тех же еланных местах по Илиму и Лене, прочие – «на иных сторонних реках». Причем некоторым пашню пришлось расчищать себе из-под леса так, что количество льготных лет для них было увеличено. «А льготы давано года по два, по три и больше для дальних новорасчистных мест».

В октябре 1653 г. из Енисейска в Илимск вышла еще одна партия ссыльных, включавшая 51 человека, из которых четверо сбежали по дороге, а один утонул. Половину из них (24 чел.) воевода Б. Оладьин по прибытии переправил дальше в Якутск, остальные устроились на месте.

Одновременно с водворением крестьян на Илиме, начальство заботилось также о заселении окрестностей Братского острога. 13 июня 1652 г. енисейский воевода А. Пашков докладывал по этому поводу: «А в Братский острог, государь, из вольных и гулящих людей селить в пашенные крестьяне некого … охочих людей нет. А пашенные места выше Братского острога самые угожие и добрые. И на тех местах можно поселить семей с 500 и больше». Далее воевода интересовался даже не угодно ли будет направить туда служилых людей на пашню за хлебное жалование. Но Сибирский приказ эту инициативу отклонил, и заселение этих мест по Ангаре далее происходило обычным порядком.

Несмотря на расширение площади десятинной пашни (по мере завершения для новопоселенцев периода льготных лет), сборы в казну хлеба на Илиме не покрывали в 1650-е гг. потребностей двух воеводств, Илимского и Якутского. Для увеличения хлебных поступлений Сибирский приказ поручал воеводам не только продолжать приверстывать в пашню новых крестьян, но и пересматривать обязательства ранее набранных. С 1652 г. кроме одной десятины озимой ржи, каждый дворохозяин должен был пахать в пользу казны полдесятины яровых.

Источник:

Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Том I. Пашня Илимского воеводства в XVII – начале XVIII в. Иркутск, Иркутское областное государственное издательство, 1949. – 596 с.

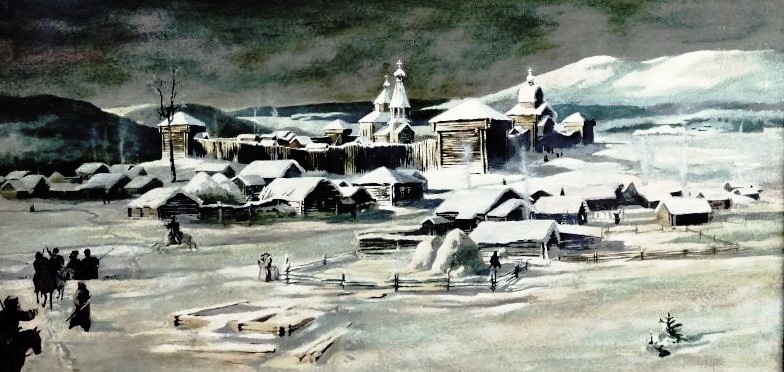

Политковский Е.А. Братск острожный.