Село Новодевичье раскинулось на живописном волжском берегу. Трудно представить эти места дикими и необжитыми. Более трёхсот лет назад так оно и было. В 1683 году, когда царь жаловал эти земли московскому Новодевичьему монастырю, сюда снарядили экспедицию. Началось освоение земель и строительство помещений Новопречистенского монастыря. Постепенно возникло большое село, первоначально называвшееся Новопречистенская слобода, по имени монастыря-владельца.

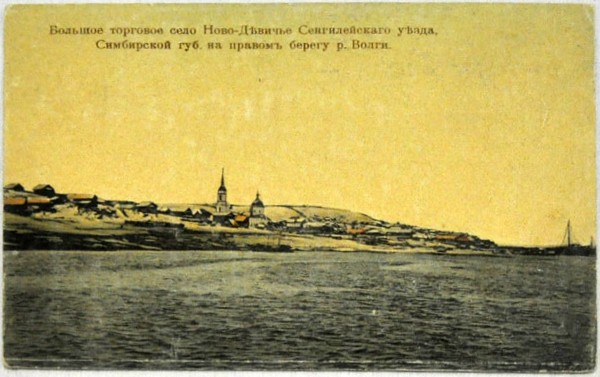

В то же время, согласно другим источникам, в начале XVIII века село носило название Новодевичье. По свидетельству «Путешествия Корнилия де-Бруина через Московию», в упоминаемый период на берегу Волги уже «раскинулось довольно обширное село, густо застроенное, с несколькими церквами и высокой колокольней». Следует добавить, что на старинных картах Новодевичье именуется как село Благовещенское. Возможно предположить, что это название связано со строительством в селе храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Но точных данных об этом нет.

В 1710 году слобода была пожалована князю А.Д. Меньшикову на его имения. В 1716 году здесь построили новую деревянную церковь во имя святителя и чудотворца Николая.

Спустя десять лет село Новопречистенское вновь возвращается монастырю, а в 1768 году именным указом Екатерины Второй жалуется графам Орловым, сначала Орлову Григорию, а затем его сыну Фёдору. После смерти Фёдора село с другими многочисленными владениями переходит к его брату Алексею, графу Орлову-Чесменскому. Ещё при жизни графа Алексея Григорьевича управлять Новодевиченской вотчиной стала его дочь, Анна Алексеевна Орлова-Чесменская.

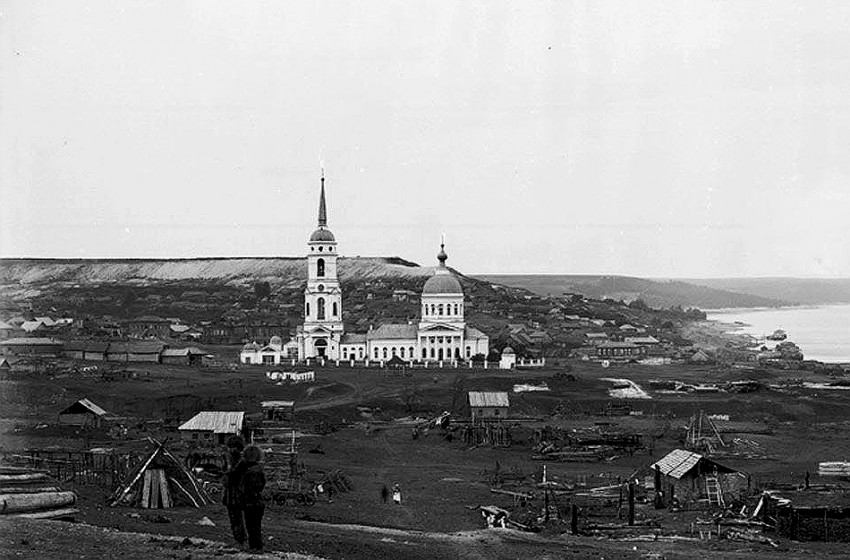

Старая деревянная церковь сгорела во время пожара, и графиня Анна Алексеевна берётся за строительство каменной церкви. Замысел был грандиозен. Храм, по задумке архитектора, должен был возвышаться на самом берегу Волги, чтобы видно его было далеко по реке. Во время строительства обнаружился крен, и здание, наполовину построенное, пришлось разобрать, чтобы укрепить фундамент. Несмотря на все трудности, в 1794 году храм был воздвигнут. Высота его достигала 37 метров, это было действительно красивейшее архитектурное сооружение, гордость не только Новодевичьего, но и всей округи.

На осуществление подобного плана ушло, конечно, немало средств, основную часть которых внесла сама графиня. Много было собрано и жителями не только этих мест, но и окрестных деревень. Помогали, чём могли, и купцы. Незначительная сумма была выделена из казны. На Руси церкви обычно строили всем миром. Для храма отлили шесть колоколов, один из которых, весом в 316 пудов 14 фунтов, вобрал в себя золото и серебро многих жертвователей из крестьян Новодевичьего.

Храм имел три престола: главный в честь Казанской иконы Божией Матери, в правом приделе во имя святителя и чудотворца Николая и в левом во имя святых праведных Захарии и Елизаветы. На фотографии 1926 года мы видим, что храм получился действительно впечатляющим. Старожилы вспоминали, что по углам ограды стояли красивые кирпичные башенки с окнами из разноцветных стёкол. В ограде церкви находилось много богатых памятников, склепов на могилах известных людей села.

Также выстроили две каменные часовни. Одна стояла на берегу Волги прямо против храма, другая находилась в трёх верстах по берегу, при ключе Елшанке.

Сейчас мы можем только мысленно представить, какой очаровательный вид на село открывался для путешественников, приближающихся по Волге к пристани Новодевичьего. В первую очередь, конечно, появлялись купола церкви, сверкали кресты часовен, затем показывались многочисленные ветряные мельницы, амбары и другие постройки.

К началу XIX века Новодевичье стало крупным процветающим селом. Жителей насчитывалось около 4.500 человек, и чем только не занимались, чем только не торговали: здесь работали кожевни и овчинные заведения, мололи зерно сорок ветряных мельниц, рыбаки открыли свой рыбный двор. На еженедельных базарах крестьяне торговали плодами и ягодами из своих садов; одних яиц отправляли отсюда более одного миллиона штук в год. На пристань из многочисленных амбаров везли главное богатство Новодевичьего — зерно.

Удивительно, но храм простоял около 150 лет и служил бы ещё, если бы в 1933-34 годы не был разрушен… После строительства на Волге ГЭС в конце пятидесятых то место, где возвышалась церковь, ушло под воду. Камень же использовали при строительстве школы, мастерских, узла связи и других сооружений.

Из книги «Храмы Шигонского благочиния: прошлое и настоящее», Шигоны, 2008. стр.46-52.

10 ноября 2012 года в селе Новодевичье произошло знаменательное событие. В 12 часов дня протоиерей, благочинный Шигонского округа о. Николай (Кибалюк) провел службу по освящению креста и места под строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

http://новодевичье.рф/istoriya-sela/istoriya-cerkvey-sela-novodeviche/novaya-cerkov-v-s-novodeviche/