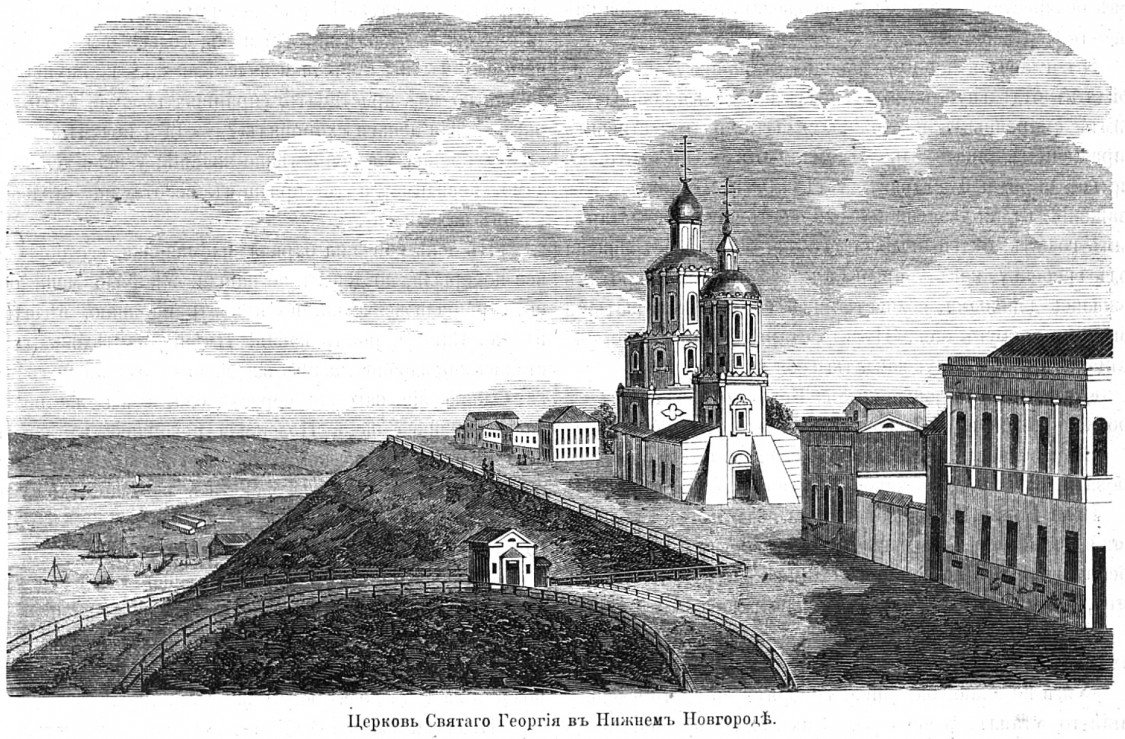

Церковь Георгия Победоносца является, по всей видимости, хронологическим первым в Нижнем Новгороде (и одним из первых на территории Нижегородской области) памятником нарышкинского стиля, не связанным с фамилией Строгановых и не принадлежащим к «строгановской» ветви нарышкинского стиля. В отличие от церкви Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке, завершённой при Григории Строганове в 1697 г., Георгиевская церковь отступает от привычной пятиглавой композиции. Её четверик завершён двумя убывающими восьмериками, с востока к четверику примыкает трёхчастный алтарь, с запада небольшая трапезная и ярусная колокольня. Объёмное построение, равно как и пышный фасадный декор, принадлежат излюбленным приёмам нарышкинского стиля. Георгиевская церковь, освящённая в 1702 г., наряду с двумя «строгановскими» храмами составляла тройку наиболее выразительных образцов раннепетровской архитектуры в Нижнем Новгороде, играя среди них самую заметную роль в формировании волжской панорамы города. Снос церкви в 1932 г. стал, очевидно, самой трагической утратой культурного наследия Нижнего Новгорода в советскую эпоху.

Церковь находилась около Благовещенской пл. (ныне площадь Минина и Пожарского), на Волжской (ныне Верхневолжской) набережной напротив современной гостиницы «Россия». По имени Георгиевской церкви названы были угловая башня Нижегородского кремля и съезд к Волге.

Церковь во имя св. влмч. Георгия в Н. Новгороде упоминается в Сотной грамоте 1621–1622 гг. как деревянная и уже тогда ветхая. По данным архимандрита Макария (Миролюбова), основана она была в XV в. Каменный храм был построен в т.н. «нарышкинском стиле» в 1702 г., при митрополите Исайе нижегородским купцом А.А. Пушниковым. Церковь была «замечательна по своей архитектуре», характерной для конца XVII – начала XVIII вв.: надстройка одного над другим четырех ярусов (на двух четырехугольниках два восьмигранника, переходящие в подглавную «шейку»). Церковь была украшена мелким орнаментом белого камня, как бы в виде тонкого кружева. Рядом стояла в том же стиле украшенная колокольня, несколько ниже церкви, что было характерно для церковного строительства того времени. Главный престол Георгиевской церкви был посвящен влмч. Георгию, а придельные — в трапезной: правый – во имя Св. Иоанна Златоуста, а левый – во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В церкви была знаменитая чудотворная икона Смоленская Божией Матери – Одигитрии, по преданию, относившаяся в XV в. и спасшая город в 1655 г. от моровой язвы.

Церковь владела каменным двухэтажным домом на земле, подаренной купцом Л.М. Коштевым в 1859 г. При церкви не было ни школы, ни богадельни, и приход к 1916 г. состоял всего из 150 мужчин и 194 женщины. В 1918 г. община, зарегистрированная при церкви, состояла из 192 чел. В 1923 г. стало 170 чел., а в 1926 – 151. Священником был Авров Николай Алексеевич.

В 1924 г. со знаменитой иконы Смоленской Божией Матери были похищены украшения, а в 1927 г. было изъято в Госфонд все ценное имущество, в т.ч. 5 серебряных лампад. 3 марта 1930 г. Президиум Нижгорсовета постановил закрыть и снести церковь, как «занимающую площадь, намеченную под строительство Н.Г.У.» За Георгиевский храм вступилась «Главнаука». Заведующий написал во ВЦИК, что Георгиевская церковь может быть отнесена к ценным памятникам архитектуры. Однако в Нижкрайисполком поступили ходатайства от «Общего собрания НГУ и родительского собрания детсада «Красный Октябрь»» с просьбой церковь все же закрыть и использовать ее «под антирелигиозный музей» (ввиду близости от здания музея), и 16 марта 1930 г. Нижкрайисполком постановил церковь закрыть. 30 мая 1931 г. Президиум ВЦИК отменил постановление Нижкрайисполкома о закрытии Георгиевского храма и с ним семи Нижегородских церквей. Храм продолжал жить до 1932 г.

23 февраля 1932 г. Президиум Нижрайисполкома постановил договор с обществом верующих расторгнуть и церковь снести, поскольку планом строительства 1932 г. предусмотрена была постройка гостиницы на месте именно Георгиевской церкви. Верующим предлагалось перейти в Спасскую или Варваринскую церковь. Но снова вмешался Сектор науки при НКП, который 27 февраля заявил, что «сломка ее является совершенно недопустимой», так как церковь «является выдающимся памятником архитектуры Московского барокко с внутренним убранством того времени, и состоит под госохраной и на учете Сектора науки по первой категории». 4 марта 1932 г. Президиум Нижкрайисполкома повторил свое постановление о ликвидации церкви «…церковь снести, с использованием материала на строительство гостиницы»). Но община и Наркомпрос успели подать 8 марта протест во ВЦИК. ВЦИК поначалу, 14-16 марта, остановил разрушения церкви. Однако 21 марта Сектор науки Наркомпроса вдруг дал согласие на снос Георгиевского храма. 22 марта 1932 г. в Нижкрайисполком пришла телеграмма: «Ликвидацию ВЦИК разрешил. Художественное убранство передать музею». Еще ранее, 15 марта, община попросила райсовет Свердловского района «санкционировать» ее переход в Варваринскую церковь. К июню 1932 г. Георгиевская церковь была взорвана и разобрана.

http://www.gorbibl.nnov.ru/tserkvi

По первоначальному своему устройству это довольно древняя церковь: уже в сотной грамоте 1621 г. упоминается, что Георгиевская церковь в то время существовала и была столь уже обветшавшею, что «стояла без пенья», т.е. в ней нельзя было служить. Какою потом заменена была эта ветхая церковь – неизвестно. Каменная церковь построена в 1702 г. нижегородским купцом «гостем» Пушниковым. По стилю церковь заслуживает полного внимания: она вся украшена мелким орнаментом из белого камня, как бы в виде тонкого кружева. Того же стиля и колокольня, хотя с меньшею затейливостью в украшении.

Престолов в ней три: главный – во имя св. вмч. Георгия и придельные в трапезе: правый – во имя св. Иоанна Златоустого, а левый – во имя св. Симеона Богоприимца. В главном храме замечателен старинный иконостас византийского стиля, расположенный не только на восточной стороне храма, но и на северной и южной, и богато украшенный резьбою.

Из икон в этой церкви замечательны: древняя Смоленская икона Божией Матери Одигитрии, по преданию, относящаяся к XV в., которая особенно прославилась в 1655 г. по следующему случаю: в этот год в городе свирепствовало моровое поветрие, и народ прибегнул к усиленной молитве, и когда совершен был крестный ход по городу с этой иконой, то «по ходатайству Небесной Заступницы» поветрие прекратилось. С того времени икона эта особенно чтится благочестивыми гражданами города и нередко принимается ими в дома для молебствий. Она покрыта богатою ризою, украшена жемчугом и драгоценными камнями; древняя икона Божией Матери Иерусалимской, резная, а также древние иконы: Распятия Господа и вмч. Георгия. Из свящ. предметов замечательны: старинные серебряные сосуды, два напрестольных Евангелия 1604 и 1644 гг., древнее рукописное Евангелие, старинные воздухи, пелены и проч.

М. Добровольский «Краткое описание Нижегородских церквей, монастырей и часовен», Нижний Новгород. Типография Губернского Правления, 1895 г.

Георгиевская церковь находится на берегу Волги, на пути от Георгиевской кремлевской башни к недавно устроенному саду. Первоначальное построение ее относят ко временам основателя Нижнего Новгорода вел. князя Георгия II Всеволодовича. Судя по двум древним надгробным памятникам, вырытым близ этой церкви, и по сотной грамоте, надо полагать, что церковь Георгиевская существовала ранее XVI ст. и была деревянная. В сотной грамоте за 1621 г. сказано, «подле Происхожденскова девича монастыря церковь страстотерпца Христова Георгия ветха, развалилась, стоит без пения, а другая церковь Стефана архидиакона…»

Георгиевская церковь оставалась деревянною до начала XVIII в., но около 1700 г. начали строить каменную об одной главе и наружный вид ее сохранился до сего времени тот же самый. Вместе с колокольнею она замечательна по своей архитектуре. Она окончена постройкою и освящена в царствование Петра Великого в 1702 г. при нижегородском митрополите Исаии иждивением купца Пушника, жившего на месте нынешнего архиерейского дома.

Престолов в ней три: главный – во имя св. вмч. Георгия; другие два придельные в трапезе: по правую сторону – св. Иоанна Златоуста, по левую — св. Симеона Богоприимца и муч. царицы Александры. Кроме двух этих приделов был еще третий «во имя Пресвятой Богородицы честные иконы ее, именуемая Толгская», пристроенный снаружи настоящего храма с северной стороны прихожанином купцом Пачкуновым, на память избавления его из плена от турок. Но сей придел по распоряжению высшего начальства в 1836 г. разобран, потому что был построен не согласно с планом. Внутренность Георгиевской церкви соответствует ее наружности по своему благолепию и по резным иконостасам. Они сначала позолочены были на масле, а в недавнее время перезолочены вновь на полимент червонным полузолотниковым золотом. Особенное внимание обращает на себя резной иконостас в главном храме. Он состоит из шести ярусов и занимает не только восточную сторону храма, отделяющую алтарь, но в размере простирается по всем другим стенам храма.

Из вещей церковных более замечательны:

— Одигитриевская икона Божией Матери в сребропозлащенном и богато украшенном жемчугом и каменьями окладе. По письму икона должна относиться, по крайней мере, к началу XVI в. В 1665 и 1772 гг., когда Нижний Новгород страдал от моровой язвы, икона Одигитриевская особо прославлена была чудесами: с этого времени учрежден крестный ход из Нижегородского кафедрального собора в Георгиевскую церковь 28 июля. К этой чудотворной иконе прибегали с усердною молитвою в Нижнем Новгороде и во время холеры, бывшей тут в последние годы. По чувству особого благоговения пред нею и теперь служат молебны не только в церкви, но и в домах, а в праздничные дни, после ранней литургии, во весь год читается акафист Божией Матери.

— Несколько икон на правом клиросе в главном иконостасе в створках древнего греческого письма, штилистовые, украшены сребропозлащенными окладами и жемчугом, а приложены ктитором Георгиевской церкви купцом Пушником…

— Резное по дереву изображение Иерусалимской Божией Матери в человеческий рост; она украшена сребропозлащенными древними венцами и жемчугом с каменьями.

— Икона Толгской Божией Матери, в честь коей был и придел при Георгиевской церкви. Оклад и венцы на ней сребропозлащенные, риза украшена жемчугом и драгоценными каменьями. Икона сия — есть точный список с чудотворной иконы, находящейся в Толгском монастыре Ярославской губернии.

Георгиевская церковь в половине XVIII ст. была несколько времени монастырскою и вокруг нее помещались монахини сгоревшего женского Зачатейского монастыря.

Записки императорского археологического общества, том Х, Санкт-Петербург, в синодальной типографии, 1857 г. Макарий (Миролюбов Н.К.). Памятники церковных древностей в Нижегородской губернии / соч. архим. Макария. — СПб., 1857.