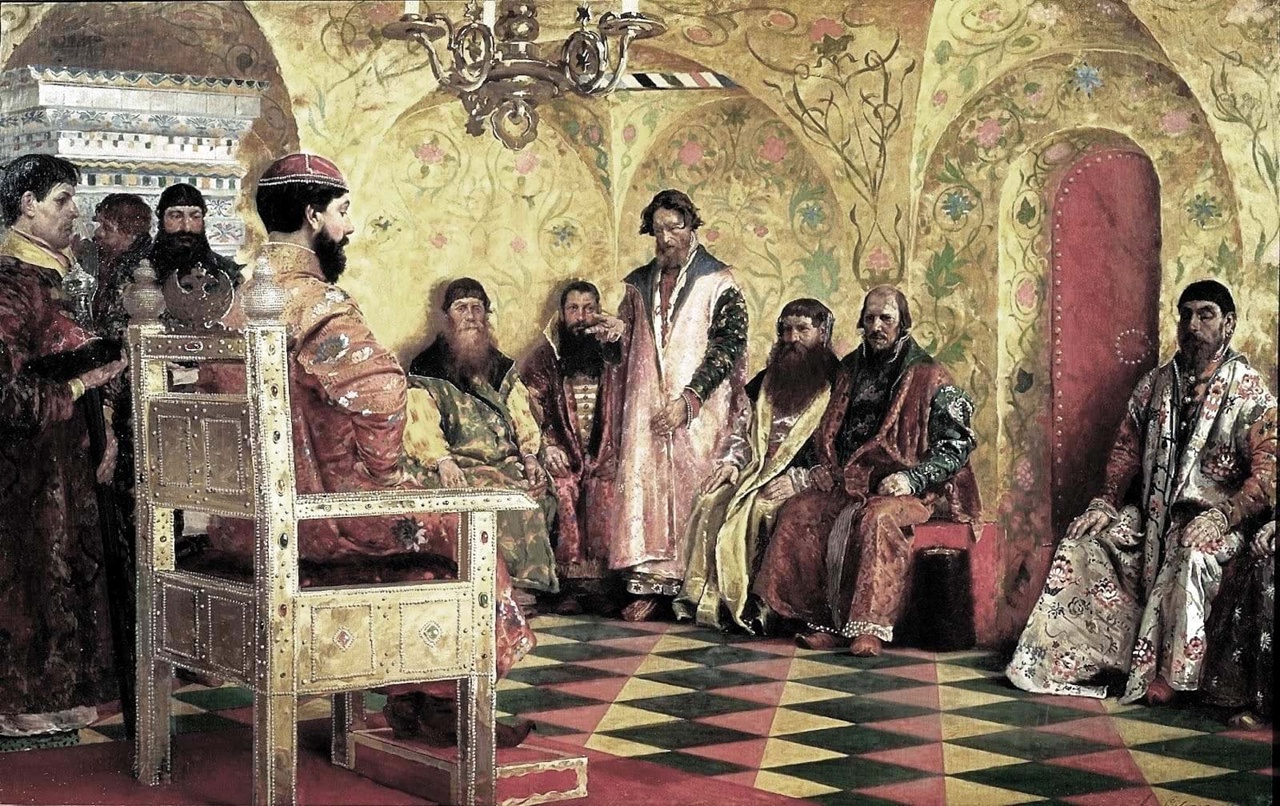

МОСКОВСКИЕ БОЯРЕ И ПАНЫ ЛИТОВСКОЙ РАДЫ В XVI в.:

ОПЫТ СРАВНЕНИЯ

Наблюдая политическую жизнь Москвы XVI в., иностранцы говорили о том, что московские государи заставляли своих бояр жить в столице для того, чтобы у тех было меньше возможности заниматься заговорами, которые они могли плести у себя деревне, имея под рукой преданную дворню. Даже если в этом высказывании и было какое-то рациональное зерно, мы помним, что в период складывания государства изолированная жизнь в уделах не спасала княжат от московского государя, несмотря на их дворовые полки. Поэтому уместнее будет спросить: почему скученному в Москве родовитому боярству не удалось сплотиться в плотную корпорацию, проникнуться сознанием своих интересов и приобрести привычку действовать сообща перед лицом государя. Почему оно предпочитало больше думать о частных фамильных выгодах, чем о способах обеспечить общее свое существование как правящего сословия. Очевидно, что в политической судьбе этих людей было заложено какое-то внутренние несогласие, не случайное, а обусловленное самим ходом народной жизни.

Выяснению этого противоречия, наверное, поможет сравнение Московской боярской думы с государственным советом Великого княжества Литовского. Этот совет – рада, получил окончательное оформление примерно в то же самое время, — во второй половине XV – первых десятилетиях XVI вв. Как и дума, он имел узкий аристократический состав; члены Литовской рады выходили примерно из 50-ти знатных фамилий. Каждый пан радный имел прочное общественное положение; обыкновенно он принадлежал к числу наиболее влиятельных землевладельцев и (если речь идет о представителях «передней», «наивысшей» рады) был нередко пожизненным, а иногда и потомственным управителем той или иной областной территории (воеводой, гетманом, старостой, каштеляном, маршалком). Экономические и административные нити местной жизни находились в его руках. Рада являлась для него проводником, а не источником политической влияния. Таким образом, то был совет довольно автономных по отношению к центральной власти областных правителей.

По привилею 1447 г., крестьяне служилых панов Литовского государства были освобождены от уплаты податей в пользу Великого князя, а тем дано было право суда над своими крестьянами. При Сигизмунде I отряды радных панов составляли большую часть тяжело экипированных воинов в войске Великого князя. Кроме занятия ратными делами, каштеляны, воеводы, старосты обычно руководили местными сеймами, выступали с законодательной инициативой, отстаивали дарованные им вольности перед лицом поляков или своего господаря.

Московские бояре хорошо знали литовскую раду и в переписке даже сами называли себя «радой» своего государя. Но в чем заключалась их политическая сила и была ли она вообще?

Судебник 1550 г. устанавливал участие боярства в законодательной работе, но никак не оговаривал из кого оно должно было состоять. В XIV – XV вв. договоры удельных князей признавали служебную свободу и вотчинную неприкосновенность бояр и вольных слуг: боярин имел право по собственной инициативе перейти служить от одного князя к другому, сохраняя в уделе прежнего владыки имевшиеся у него там деревни и вотчины. Сами измельчавшие удельные княжата, поступая на службу к московскому государю, тоже заключали с ним письменные соглашения, по которым сохраняли свои дворы, боевые отряды, вотчины и право суда в них. Но со временем все это исчезло. По мере того как уделы входили один за другим в состав единого государства, у бояр оставалось все меньше возможности выбирать себе государя; государь теперь был для них только один, в Москве, и у него больше не было причин оговаривать складывающиеся отношения со слугами. Все они, независимо от своего происхождения, Рюриковичи и недавние послужильцы-холопы, включались в один ратный строй Московской державы. Слуги бывших удельных правителей отныне, как их господа, служили одному царю, а сами эти правители были уже не союзниками последнего, а его поданными.

Начатая Иваном III и законченная его внуком перетасовка княжеских земель, замена их родовых вотчин вновь пожалованными, привела к тому, что большинство титулованных князей и бояр оказались в своих владениях в роли пришельцев – чужаков, в незнакомой для себя обстановке без привычных связей с местным населением. В отличие от литовских панов, московские бояре не имели социальной опоры за пределами Государева двора, который сулил им и милости и опалы.

Источник:

Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси. М.: 1902.

Рябушкин А.П. Сидение царя Михаила Федоровича.