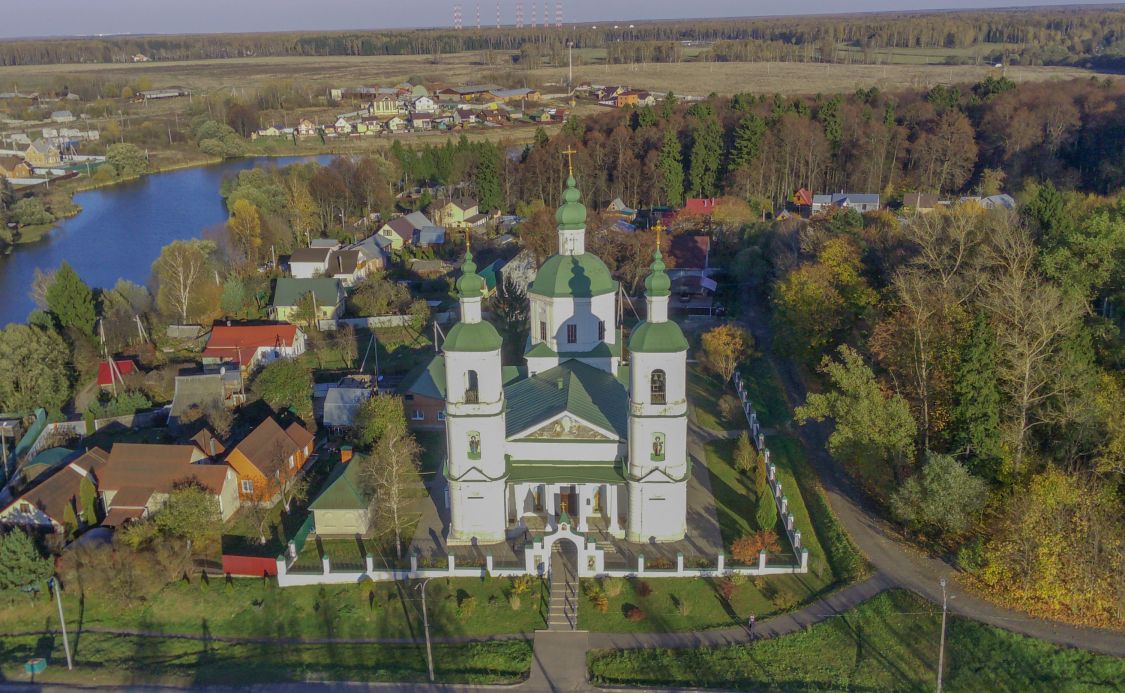

«Главная архитектурная достопримечательность усадьбы – Воскресенская церковь, сооруженная в 1703-1706 годах и перестроенная в конце XVIII века. …Церковь в Молодях выстроена по типу «восьмерик на четверике». Однако поздние переделки и пристройки придали ей вид, очень далекий от архитектуры «московского барокко». Декор самого храма был значительно изменен. Грани восьмерика, например, в соответствии со вкусами этого времени украшены каннелированными пилястрами и небольшими овальными нишками над окнами. Порталы северного и южного фасадов основания получили высокие фронтоны и четырехколонные тосканские портики, значительно выступающие за плоскость фронтонов. Таким же портиком украсилась и новая, весьма внушительная по размерам трапезная. Но самое существенное, что было создано здесь при перестройке, — это отмечающие главный вход парные колокольни, увенчанные, как и сама церковь, фигурными главками. Оригинальная «башенная» композиция стала примечательной особенностью этого сооружения. Перестройка церкви была осуществлена при Домашневых, владевших усадьбой во второй половине XVIII века».

Источник: М.М. Дунаев. «К югу от Москвы», М., 1978

В начале XVII в. на погосте в Молодях стояла деревянная церковь Воскресения Христова. В 1646 г. деревня принадлежала Ф. Измет-Гильдееву и П.Ф. Соковнину. Вскоре погост в Молодях слился с деревней, появилось село Молоди. В 1699 г. оно пожаловано боярину Ф.А. Головину. С 1736 по 1786 гг. селом владели Салтыковы, затем Домашневы. В начале XIX в. усадьба Молоди принадлежала М.Я. Кротковой, которая много жертвовала на храмы и монастыри. В середине XIX в. село находилось во владении А.Д. Бестужевой. Последним владельцем был А.И. Бородин.

Храм в честь Воскресения Христова возвели при владельце Н.А. Головине в 1706 г. Второй строительный период относится к 1786 г., когда село стало принадлежать Домашневым. При них был перестроен весь усадебный комплекс и церковь. К основному объему храма, сохранившегося с 1706 г., пристроили трапезную с приделами: во имя апп. Петра и Павла и свт. Стефана Сурожского, парные колокольни по сторонам западного фасада и два одинаковых притвора. Храм сохранился в таком виде до нашего времени.

В 1961 г. церковь закрыли, вся церковная утварь была расхищена. С 1991 г. в Воскресенском храме возобновились богослужения. Ведутся реставрационные работы.

Церковь Воскресения Христова была построена в 1703-1706 гг. на средства владельца села, генерал-адмирала Ф.А. Головина (по другим данным, Н.А. Головина). Храм типа «восьмерик на четверике» был реконструирован и достроен в 1786 г. при отставном Директоре Академии наук — С.Г. Домашневе, владевшим имением вместе с братом Иваном. Здание получило классицистические черты, устроены приделы первоверховных Апостолов Петра и Павла и свт. Стефана Сурожского. Западный фасад была украшена парными колокольнями, ставшими главной достопримечательной частью сооружения. В 1961 г. храм был закрыт и превращен в кионотеатр. С 1991 г. в церкви вновь возобновлены богослужения.

Несомненный интерес представляет находящаяся позади церкви, у алтарей, кирпичная усыпальница, построенная в конце XVIII в. Кубическое в плане сооружение оригинально завершено усеченной пирамидой.

Церковь Воскресения Христова и усыпальница, входящие в архитектурный комплекс усадьбы «Молоди», являются объектами культурного наследия федерального значения (ранее памятниками истории и культуры республиканского значения). Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176.

Кирилл Аминов, 15 мая 2015 г.

Первое упоминание о церкви Воскресения в Молодях встречается в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина при описании битвы русских войск под предводительством князя Михаила Воротынского с войском крымского хана Девлет-Гирея в 1572 г. Как описывает Н.М. Карамзин, битва произошла «1 августа, в пятидесяти верстах от столицы у Воскресения в Молодях». С тех времён существовал деревянный храм. В середине XVII века церковь Воскресения Христова стояла на погосте в Молодях. В 1646 году деревня принадлежала новокрещённому Федоту Измет-ильдееву, сыну Резанову, и приближённому к царской семье дворянину Прокофию Фёдоровичу Соковнину. При Соковниных погост в Молодях слился с деревней, появилось село Молоди. В это же время владельцами села выстроено новое деревянное здание церкви. Новый храм располагался рядом с их усадьбой, недалеко от современного храма.

После смерти Прокофия Соковнина вотчина с селом Молоди перешла во владение его четверых детей. Дочери – Феодосия (боярыня Морозова) и Евдокия (княгиня Урусова) вошли в историю как ревнительницы старой веры, сочувствующие бунтарскому духу старообрядческих общин, несогласных с церковными реформами патриарха Никона. В 1699 г. царём Петром I Молоди было пожаловано выдающемуся деятелю русской истории петровского времени боярину Фёдору Алексеевичу Головину.

В 1703 г. началось строительство каменной церкви. 14 мая 1706 г. по благословению митрополита Стефана (Яворского), патриаршего местоблюстителя, был выдан антиминс к освящению вновь построенного храма. Следующая крупная перестройка, после которой церковь приобрела современный вид, проведена в 70–80-х годах XVIII века, по-видимому, помещиком Алексеем Ивановичем Салтыковым. По проекту неизвестного архитектора размеры храма были значительно увеличены. В трапезной разместились два новых придела, были вновь отстроены две башни-колокольни. С северной и южной части здания появились два одинаковых притвора с фронтонными завершениями. Внутри церковь вновь расписали масляными красками. После смерти А.И. Салтыкова, в конце 1770 годов у ограды храма с восточной стороны, в нескольких метрах от алтаря, была построена усыпальница. Кирпичное, прямоугольное здание с невысокой шатровой кровлей в виде пирамиды стало последним прибежищем помещика. Новый владелец села Молоди Степан Егорович Коротков в честь своего небесного покровителя устроил в Воскресенской церкви придел «Во имя святого Стефана Сурожского Чудотворца». С середины XIX до середины XX века в храме проводились лишь ремонтные работы и незначительные перестроения. В середине XIX века селом владела А.Д. Бестужева. Последним владельцем был А.И. Бородин.

После 1917 года священнослужители, проводившие богослужения в уцелевших храмах, постоянно подвергались опасности быть арестованными и расстрелянными. Именно такая судьба постигла священника Михаила Рыбина, уроженца села Молоди. Родился он в 1877 году в семье крестьянина Федора Рыбина. В зрелом возрасте с 1919 года Михаил Федорович стал служить псаломщиком в храме. В 1925 году был рукоположен в сан священника. Последним местом служения отца Михаила стала церковь Воскресения Христова в его родном селе Молоди. 25 января 1938 года, по сфабрикованному обвинению в антисоветской агитации, священник Михаил Рыбин был арестован. 2 февраля того же года «тройка» НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу. 17 февраля приговор был приведен в исполнение на подмосковном Бутовском полигоне. После ареста настоятеля храма священника Михаила Рыбина церковь была закрыта и использовалась как зернохранилище. В 1946 году, по настоятельным просьбам верующих в стенах храма вновь начались богослужения.

19 июня 1961 года местная власть вынесла постановление об изъятии здания церкви у общины верующих. Храм закрыли, вся церковная утварь, иконы и иконостасы были бесследно утрачены. К южному приделу пристроили кинобудку, к северному – котельную с кирпичной трубой. Пространство храма приспособили под сельский клуб.

Воскресенский храм был вновь передан верующим в 1991 году.

http://molodi-hram.ru/istoriya-xrama/

Вот уже более 300 лет возвышается в подмосковном селе Молоди замечательный храм Воскресения Христова. Церковь была построена в 1706 году. Основной корпус Воскресенского храма не отличается изысканными формами и представляет собой типичный «восьмерик на четверике». В 1786 году владельцы усадьбы — братья Сергей и Иван Герасимович Домашневы значительно увеличили площадь церкви, пристроив обширную трапезную и две симметричные колокольни. Северный придел, устроенный в трапезной, освятили во имя апостолов Петра и Павла, а южный один из владельцев усадьбы Молоди Степан Егорович Коротков назвал в честь своего небесного покровителя — святителя Стефана Сурожского Чудотворца. С северной и южной сторон появились два новых одинаковых притвора, к ним пристроили крытые галереи, опирающиеся на колонны, фронтонные завершения которых были украшены тимпанами с фресками на библейские сюжеты. Стены основного здания храма украшены незатейливыми пилястрами, над окнами — небольшие овальные ниши. Пилястры украшают также грани четырёхугольных колоколен. Здесь ниши второго яруса значительно больше, чем над окнами основного здания, и расписаны они фигурами святых. Основной купол и купола колоколен венчают пирамидальные завершения, покрытые железом и выкрашенные в зелёный цвет.

Особого внимания заслуживают четыре мозаичные иконы — две на южной колокольне и две на северной. Ещё четыре иконы на этих башнях написаны масляными красками, но время показало их недолговечность — краска не выдержала погодных условий и серьёзно облупилась по всей поверхности. Особенно пострадала фреска на южной стене второго яруса южной колокольни, на которой изображён Святой Патриарх Московский Гермоген. А вот четыре мозаичных иконы выглядят прекрасно, одна из них — на западном фасаде южной колокольни — образ свт. Николая Чудотворца. На северной стороне этой колокольни — образ Иоанна Златоуста. Пётр, митрополит Московский, изображён на западной стене северной колокольни.

Основной объём Воскресенской церкви — это то, что осталось от первоначального здания церкви. Он представляет собой классическую конструкцию «восьмерик на четверике»: нижняя часть представляет собой куб, верхняя — восьмигранник. На каждой грани восьмерика находятся окна, по бокам от них — пилястры, а сверху — овальные ниши. Симметричные красавицы-колокольни завершаются пирамидальными главками на тонких глухих барабанах. Первый ярус колоколен украшен небольшими портиками с фронтонами. В нишах второго яруса находятся мозаичные изображения святых. В третьих ярусах устроены звонницы. Над входом в церковь располагается тимпан. Тимпан — это внутреннее поле фронтона, треугольная или полукруглая ниша над окном или дверью. В тимпанах обычно размещают скульптурные или живописные изображения. В Воскресенском храме тимпан над центральным входом украшен фреской «Восресение Иисуса Христа». Церковь с трёх сторон украшают портики. Крытые галереи с южной и северной сторон храма, а также над входом опираются на четыре мощные колонны. Фронтоны боковых портиков немного меньше, фрески на них пока не восстановлены. Из притвора посетитель сразу попадает в просторную трапезную, в которой, собственно, устроены два придела — северный, освящённый во имя святителя Стефана Сурожского, и южный, освящённый в честь апостолов Петра и Павла. Последний в настоящее время находится на ремонте.

После закрытия храма 19 июня 1961 года всю церковную утварь, включая иконы и иконостасы, вывезли, следы которых вскоре затерялись, а в здании устроили сельский клуб. Разобрали даже ограду и уничтожили старинные надгробия на церковном кладбище. Роспись была полностью забелена, в зале для молитв установили зрительские кресла, а вместо иконостаса повесили экран, для просмотра кинофильмов, в придельной же части устраивались танцы. Одной из уцелевших икон из старого храма считается икона архангела Михаила, находящаяся сейчас в левой части придела святителя Стефана Сурожского. Он всё время хранился у одной прихожанки. В храм этот иконописный образ вернулся спустя 30 лет — в 1991 году. И сразу же икона заняла своё почётное место в только-что открытом храме. Даже сейчас отчётливо видно, как много пережил иконописный образ за годы невольного «изгнания» из храма — полотно иссечено множественными царапинами и даже порезами, кое-где облупилась краска… Тем не менее ясная и сочная палитра художника сохранилась отлично.

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия новым настоятелем был назначен священник Константин Лебедев — сын последнего настоятеля храма перед его закрытием в 1961 году архиепископа Мельхиседека. Отцу Константину достался полностью разорённый храм, и пришлось затратить немало усилий и средств, чтобы возродить не только нормальную жизнь прихода, но вернуть храму былую красоту — внутреннюю и внешнюю. Благодаря финансовой помощи благотворителей и самоотверженному труду прихожан были проведены масштабные реставрационные работы. Художники постарались в точности воссоздать внутреннее убранство церкви, и, хотелось бы надеяться, достигли своей цели. Росписи подкупольного пространства и стен поражают богатством красок и разнообразием сюжетов. Также была полностью восстановлена церковная ограда и усыпальница Салтыковых.

Журнал «Православные Храмы. Путешествие по Святым местам». Выпуск №232, 2017 г.

В начале XVII ст. церковь Воскресения Христова находилась «на погосте, что на Молодях, древянна, клетцки, в церкви образы и книги, и ризы, и на колокольнице колокола и всякое церковное строение приходных людей». По писцовым книгам 1627 – 28 гг. Московского уезда значится: «погост приходный, что на Молодях, на речке Рожае, а на погосте церковь, у церкви во дворе поп Максим Кондратьев, во дворе церковный дьячок Самсонко Прокофьев, во дворе пономарь Малафейко Иванов, место просвирницыно; пашни церковной земли по 6 четьи в поле, сена 20 копен; да к той Воскресенской церкви пустошь Афанасова, Бородатая тож, пашни паханной земли 2 четьи, перелогом и лесом поросло 10 четьи в поле, сена 15 копен, лесу непашенного 2 десятины».

В селе Молодях была построена каменная церковь во имя Воскресения Христова и ко дню освящения новопостроенной церкви 14 мая 1706 г. по благословенной грамоте выдан антиминс «под росписку той же церкви священника Архипа». Под 1721 г. упоминается: «в селе Молодях каменная церковь во имя Живоносного Воскресения Христова».

В первой половине XVII ст. около погоста, что в Молодях, были расположены деревни: Головина, Минина тож, и Сандырева, которые принадлежали в 1646 г. новокрещену Федоту Измет-Гильдееву сыну Резанову и Прокофию Федоровичу Соковнину, «что он, Соковнин, купил у князя Льва Шлякова Чешского»; в деревне Головиной находился двор вотчинника и Соковнина и 16 дворов крестьян, а в деревне Сандыревой – крестьян и бобылей 3 двора.

При Соковнине погост, что в Молодях, назывался селом Молоди, которым владели в 1678 г. его дети: окольничий Федор и стольник Алексей Соковнины; в селе было: 2 двора вотчинниковых, 13 дворов крестьянских, 11 дворов бобыльских и 3 двора задворных людей, всего 174 чел., да к селу Молодям принадлежали деревни Головина и Обанина без крестьян.

В 1697 г. по именному указу село Молоди у Алексея Соковнина было отписано на великого государя и в 1699 г. в ноябре месяце пожаловано боярину Федору Алексеевичу Головину; при этом владельце в Молодях была построена в 1706 г. каменная церковь. После Ф. А. Головина, умершего в 1706 г., селом владел его сын Александр и за ним оно было утверждено в 1721 г. отказною книгою, в которой упоминается, что в селе двор боярский каменный.

По смерти графа А. Ф. Головина село Молоди принадлежало его жене вдове Анне Петровне, урожденной Салтыковой, которая с тем имением в 1736 г. вышла замуж за князя А. И. Барятинского. Княгиня Анна Петровна скончалась в декабре 1771 г., а имение досталось двоюродным ее внукам Алексею и Ивану Салтыковым и в 1781 г. продано Сергею и Ивану Герасимовичам Домашневым.

Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И. «Исторические материалы о церквах и селах XVII – XVIII ст.» Выпуск 7, Перемышльская и Хотунская десятины Московского уезда. Москва, Университетская типография, Страстной бульвар, 1889 г.

Достоверно известно, что в 1699 году Молоди вместе с церковью и погостом достались «с царского плеча» знаменитому графу, входившего в «ближний круг», в число весьма значимых фигур «гнезда Петрова» Фёдору Алексеевичу Головину (1650-1706). Граф Фёдор Алексеевич был не бедным человеком и на собствееные средства на территории своего имении в Молодях начал строительство новой каменной церкви взамен старой деревянной, освящённой в честь Воскресения Христова. По некоторым данным, строительство заняло около трёх лет — с 1703 по 1706 год. Незадолго до смерти графа храм в общих чертах был закончен. Увы, история не оставила для нас имени архитектора, ни каких-либо иных подробностей строительства. Изначально церковь, построенная Головиным, выглядела значительно скромнее современной, — отсутствовали обе колокольни, придающие храму узнаваемый облик. Вероятно, имелась некая колокольня, которую при строительстве двух новых просто снесли. Никакой информации о перестройках или ремонте, которые, возможно, пережил в ХVIII веке храм Воскресения, до нас также не дошло.

Из журнала «Православные Храмы. Путешествие по святым местам». Выпуск №314, 2018 г.

Церковь в с. Молоди советская власть закрывала дважды. Первый раз это было в конце 1930-х гг., после расстрела в феврале 1938 г. её настоятеля. Тут и Высшей церковной власти, и прихожанам можно только посочувствовать — положение было безвыходное. Второй раз ее закрыли в «вегетарианское» хрущевское время, в 1961 г., когда уже никого не расстреливали, а кого-то из расстрелянных в предвоенные годы даже успели реабилитировать. Видимо, во втором случае всю вину на безбожную власть возлагать не следует.

С 1955 г. в Молодях служил молодой священник (с 1960 г. — протоиерей) Василий Лебедев. В январе 1961 г. он пошёл на повышение, что, очевидно, и помогло властям закрыть храм во второй половине того же года. Когда же через 30 лет храм был открыт, оказалось, что для него и настоятель готов — ни кто-нибудь, а сын протоиерея Василия Лебедева (к тому времени — архиепископа Свердловского Мелхиседека) священник Константин. Старые прихожане храма узнавали и в голосе, и в манере служения о. Константина Лебедева батюшку их молодости, о. Василия. Живая преемственность стала отличительной чертой молодинского прихода. В с. Молоди о. Константин Лебедев прослужил 21 год, до своей скоропостижной кончины на 60-м году 11 сентября 2012 г. Он погребен у алтаря храма, который помнил с детства и служению в котором отдал треть своей жизни. Архиепископ Мелхиседек пережил своего сына и скончался на покое 8 июня 2016 г. Бренным телом он вернулся в Молоди и упокоился рядом с протоиереем Константином Лебедевым.