МИТРОПОЛИТЫ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

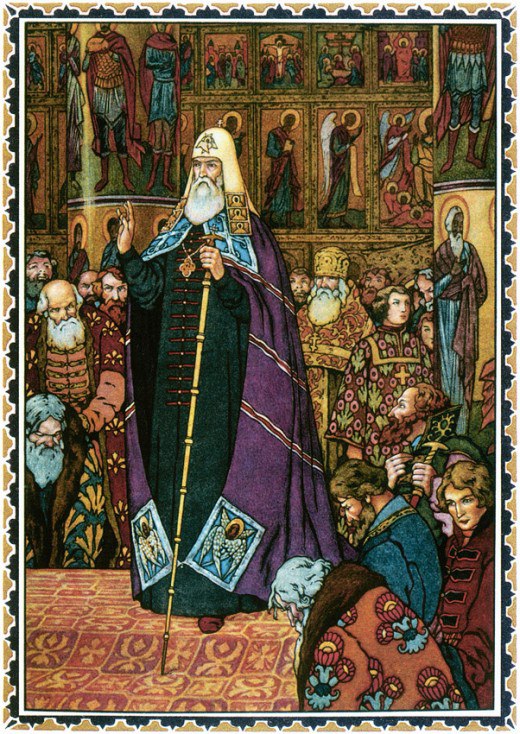

Русскую православную церковь со времени ее основания в 10 в. и до учреждения Московского патриархата (1589) возглавляли митрополиты. Как представитель церковной иерархии, русский митрополит осуществлял в своей митрополии власть патриарха Константинопольского и находился под его юрисдикцией. Фактически же он являлся главой национальной церкви самостоятельного государства и потому обладал большей независимостью по отношению к Константинополю по сравнению с другими, подчиненными Царьграду епископами. Император Византийской империи как глава христианского мира также формально обладал властью над русским митрополитом. Однако в реальной жизни осуществление полномочий митрополита в значительной степени зависело от князя, который на данный момент занимал великокняжеский престол.

Митрополиты на русскую митрополию избирались в Византии из ромеев и посвящались в сан в Константинополе. Через своих ставленников патриарх Константинопольский получал возможность влиять на политику русского князя и осуществлять контроль за молодым, но могущественным государством россов. В свою очередь русские князья, стремившиеся к независимости от Константинополя и желавшие видеть в митрополите единомышленника и помощника, стремились передать управление митрополией в руки русских иерархов. Авторитет митрополита на Руси был чрезвычайно высок. Как правило, русские митрополиты оказывали большое влияние на государственную жизнь страны. Они часто выступали в качестве посредников в разрешении дипломатических и военных конфликтов между князьями, отстаивая единство Русской церкви, и тем самым способствовали сохранению единства Руси. Видную роль митрополиты сыграли и в области развития русской словесности и просвещения.

Первые митрополиты (10–11 вв.)

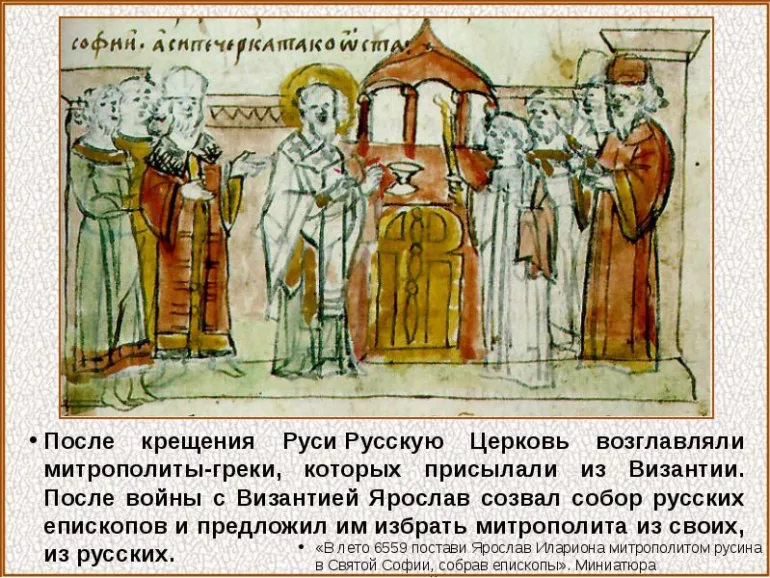

Резиденция главы Русской церкви до 13 в. находилась в Киеве, затем во Владимире на Клязьме, а с 14 в. в Москве. Самым первым иерархом в сане митрополита, присланным из Константинополя при князе Владимире, был Михаил (988–992). Однако он не обладал реальной епископской властью, поскольку не существовало еще подчиненных ему епископий. Русская церковь была разделена на епархии преемником Михаила, греком Леонтием (992–1008), который и стал первым русским митрополитом. Местом пребывания первых митрополитов был город Переяславль, находившийся неподалеку от Киева. В Киев они переехали при Ярославе Мудром, который выстроил не только кафедральный Софийский собор, но и митрополичий дом при соборе. Вслед за Леонтием киевский престол занимали Иоанн (1015–1037) и Феопемт (1037–1048). После Феопемта в течение трех лет кафедра оставалась свободной из-за возникшего военного конфликта между Ярославом и византийским императором.

В 1051 киевскую кафедру занял первый русский митрополит Иларион (1051–1062). Летопись сообщает, что он был избран по воле «самовластца» Ярослава собором русских епископов, и хотя Иларион испросил себе благословения у Константинопольского патриарха, он стал первым митрополитом, посвященным в сан без участия Константинополя. Немногочисленные сведения об Иларионе, содержащиеся в Повести временных лет, дают представление о нем как о выдающемся деятеле периода политического и культурного подъема Киевской Руси. Монах и пресвитер, «муж благ и книжен», он был главным помощником великого князя Ярослава, стремившегося к независимости от Византии. Его знаменитое произведение Слово о законе и благодати представляет собой апологию русской державы, ставшей после принятия крещения, как утверждает автор, в один ряд с европейскими государствами.

После Илариона киевскую митрополию вновь возглавляли греки: Ефрем (ок. 1055 – ок.1061), Георгий (1062–1072/1073) и Иоанн II (до 1077/1078–1089). Лишь в конце 11 в. на митрополичий престол взошел русский иерарх, бывший епископ Переяславский Ефрем (1089–1097), посвященный в сан в Константинополе. Затем вновь в течение многих лет в списке митрополитов следуют ставленники Константинопольского патриарха: Николай (1097), Никифор (1104–1121), Никита (1122), Михаил (1130 – не ранее 1145). О митрополите Михаиле известно, что он в разгар княжеских смут покинул Русь и возвратился в Константинополь.

Климент Смолятич

Получив известие о его смерти, великий князь Изяслав созвал в Киеве собор епископов для избрания митрополита (1147), указав как на преемника Михаила на Климента Смолятича, схимника, книжника и философа, «какого прежде не бывало на Руси». Не все иерархи согласились с выбором князя. Прогречески настроенные епископы выступили против Климента, требуя поставления митрополита в Константинополе патриархом. Однако перевес оказался на стороне великого князя Изяслава и Климента Смолятича. Чтобы подчеркнуть законность посвящения нового митрополита, в церемонии интронизации использовали величайшую реликвию – главу св. Климента, папы Римского. Тем не менее Климента Смолятича так и не признали ни патриарх, ни часть русских епископов. Некоторые князья, соперники Изяслава, также не восприняли Климента как главу Русской церкви. Сам же Климент считал себя независимым от патриарха и даже не поминал его имя на богослужении. Начиная с Климента Смолятича митрополиты оказались в течение длительного периода вовлеченными в междоусобную борьбу князей за Киев. В 1148 киевским престолом завладел князь Юрий Долгорукий. Климент вместе с великим князем удалился во Владимир Волынский. Их изгнание продолжалось недолго: вскоре Изяслав вернул себе Киев. См. также КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ.

Константин (1156–1159)

В 1155 киевским князем стал Юрий Долгорукий, а в 1156 на Русь прибыл греческий митрополит Константин (1156). Первым делом Константин низложил всех иерархов, поставленных Климентом, и предал анафеме умершего князя Изяслава. Крутые меры нового митрополита усугубили и без того сложную ситуацию. Когда в 1158 Изяславичи вернули себе престольный город, Константин, проклявший их отца, был вынужден удалиться в Чернигов. Князь Мстислав Изяславич настаивал на возвращении в Киев Климента Смолятича. Ростислав Мстиславич указывал на законно поставленного Константина. После длительных споров братья пришли к решению просить нового митрополита из Царьграда. Смерть Константина в 1159 позволила патриарху пойти навстречу просьбе князей.

Митрополит Московский и всея Руси Иона (1459-1461). Киевская и Московская митрополии.

В 1458 в Риме патриарх-униат посвятил в митрополиты Русские Григория, ученика Исидора. Притязания Григория распространялись на Юго-Западную Русь. В Москве вынуждены были констатировать разделение митрополии. В 1460 Григорий прислал в Москву посольство и потребовал смещения митрополита Ионы. Последовавший отказ, выраженный в самой категоричной форме, подтвердил разделение митрополии на Киевскую и Московскую.

Формальному митрополиту Киевскому и Всея Руси Исидору повезло более, чем многим другим защитникам Константинополя. Когда турки ворвались в город, он отдал свое кардинальское облачение нищему в обмен на его лохмотья. Нищий был схвачен и обезглавлен, и его голову выставили как принадлежавшую кардиналу. Исидор же был продан на невольничьем рынке узнавшему его купцу-итальянцу и смог вернуться в Рим. В 1458 он отказался от Митрополии Киевской и всея Руси. Изгнанный из Константинополя патриарх Григорий III Мамма посвятил в митрополита Киевского сторонника унии Григория, болгарина по происхождению. В том же году Исидор стал вместо Маммы униатским патриархом Константинопольским. Спустя три года он возглавил коллегию кардиналов.

Назначенный в Риме митрополит Киевский Григорий II Болгарин (1458-1473) впервые прибыл на Русь еще в 1435 году в сане протодиакона. В 1444 году он уехал в Рим, а спустя восемь лет стал игуменом монастыря святого Димитрия в Константинополе. Когда Григорий II вернулся на Русь, его власть признали 11 епархий: Киевская, Брянская. Смоленская, Полоцкая, Туровская, Луцкая, Владимир-Волынская, Брестская, Перемышльская, Галицкая и Холмская.

В Москве резко отреагировали на назначение Григория Болгарина митрополитом Киевским. В конце 1459 года состоялся архиерейский собор, который объявил о том, что «совершилось разделение Божиих Церквей Московской и Киевской». К этому времени в Москве пришли к выводу , что греки на Флорентийском соборе «к своей погибели от истины свернулися», а после 1453 г. вообще «уклонились в магометанство», а поэтому им верить нельзя, что в Константинопольской церкви «мерзость запустения».

Московский Собор 1459 года определил впредь избирать митрополитов без согласования с греками и повиноваться только тому, кто будет поставлен у гроба святителя Петра. Предстоятелем Русской церкви был утвержден Иона, преставившийся в 1461 году. При нем Сарайская епископская кафедра, учрежденная еще в 1261 году, была перенесена (1460 год) в Крутицкий монастырь около Москвы, откуда пошло название «Крутицкая епархия».

Отношения с Новгородом

Новгородцы боялись того, что укрепление Москвы приведет к ликвидации фактической независимости города. Среди них появляется партия сторонников перехода под власть Литовского князя и церковное подчинение митрополиту Киевскому. Новгородский архиепископ Иона сдерживал подобные настроения, за что нередко конфликтовал со своей паствой. Однако после кончины святителя (память 5\18 ноября) ситуация обострилась. Новгородцы традиционно, по жребию, избрали нового архиепископа Феофила, который должен был отправиться в Москву на поставление. Однако в Новгороде в это время к власти пришли сторонники союза с Литвой во главе с Марфой Борецкой (Марфа-Посадница). К ним примкнул монах Пимен, бывший ключник святителя Ионы, претендовавший на архиепископство и заявивший, что готов ехать на поставление в Киев.

После того, как Марфа Борецкая заключила военно–политический союз с королем Польским и Великим князем Литовским Казимиром IV (1427-92), Иван III выступил в поход против Новгорода. Решающая битва произошла на реке Шелони 14 июля 1471 года. Пятитысячное московское войско нанесло поражение 40-тысячному новгородскому ополчению. Новгород уплатил контрибуцию в 15,5 тысяч рублей, отказался от права сноситься с другими государствами, стал именоваться «отчиною» московского князя и принял его наместника. Марфу Борецкую сослали в Нижний Новгород и постригли в Девичьем монастыре.

Разрыв Московской митрополии с Константинопольским патриархатом.

В 1470 году Григорий II Болгарин отрекся от унии и вступил в общение с Константинопольским патриархом Дионисием I (1467-1471). Патриарх направил в Литву, Новгород и Москву грамоты с требованием признания Григория законным митрополитом Киевским и всея Руси. Относительно митрополита Московского он заявил, что такового не признает как поставленного без благословения Константинополя. Ответ из Москвы был жестким. Великий князь Иван III, узнав о грамоте патриарха, высказался так: «…не требую ни его благословенья, ни его неблагословенья, имеем его от себя, самого того патриарха, чюжа и отреченна». Князь запретил пускать в Москву Григория Болгарина и иметь любое общение с ним.

Византийское наследство

Разрыв Москвы с Константинополем был с удовольствием воспринят в Риме. Папа не отставлял надежды подчинить Русскую Церковь. Особые надежды он возлагал в этом на брак великого князя с воспитанной в Риме Зоей (Софьей) Палеолог. Иван III охотно принял предложение папы. Брак с племянницей Константина XII позволял ему объявить себя наследником византийских императоров. Ранним утром 12 ноября 1472 года Софья Палеолог въехала в Москву. В этот же день состоялось ее венчание с Иваном III.

От новой великой княгини Москва приняла герб Византии – двуглавого орла. Софья Фоминична, как стали звать ее, привезла с собой библиотеку и императорский трон. Папа дал ей в приданное полуостров Пелопоннес и «всю ту землю, которую завоевали турки, с тем, чтобы русский король отвоевал ее». Однако папских посланников в Москве ждало разочарование. Софья Палеолог, принявшая унию девочкой, по прибытии в Москву немедленно отвергла ее.

Еще когда процессия приближалась к Москве, возник вопрос о порядке ее встречи. Кардинал Антонио Бонумбре пожелал войти в город с латинским крестом в руках. Великий князь, не желая начинать знакомство с конфликта, согласился. Узнав об этом, митрополит Филипп сказал, что если кардинал в предношении латинского креста будет входить в одни ворота Москвы, то он, митрополит Московский, в предношении православного креста тотчас выйдет из города в противоположные ворота и более в него уже не вернется.

После такого решительного заявления великому князю пришлось вспомнить, что он является государем единственной в мире православной державы, к тому же претендующей на преемство от Византийской империи, и, смирившись, согласиться на требования Филиппа. А заключались они в том, чтобы креста перед легатом не несли, и чтобы Антонио Бонумбре сопровождал Софью лишь как частное лицо. Одержав первую победу над кардиналом, митрополит предложил ему поучаствовать в диспуте. Это было весьма необычно для не слишком образованной в богословском отношении Москвы.

По благословению Филиппа против кардинала выступил некий книжник Никита. Несмотря на то, что искусство полемики было развито на Западе, кардинал был посрамлен своим оппонентом. В ответ на вопросы Никиты он ответил, что книг у него с собой нет, поэтому от дальнейшей дискуссии отказывается. Московской стороной это было признано как победоносное завершение «стязания с латиной».

В ходе подготовки к прибытию Софьи Палеолог началось строительство нового Успенского собора московского Кремля. Он должен был соответствовать автокефальному статусу Русской Церкви, равно как и могуществу Московского государства. Храм, построенный при Иване I Калите, обветшал настолько, что разваливался на глазах, подпертый, по выражению профессора А.В. Карташева, «контрфорсами в русском стиле», то есть бревнами. Новый собор должен был стать самым большим храмом на Руси, отражая в тоже время преемственность и самобытность ее церковной жизни. Поэтому образцом для нового собора великий князь выбрал не Святую Софию, как ожидали, а Успенский собор во Владимире.

Строить собор пригласили мастеров Кривцова и Мышкина, о которых ничего, кроме фамилий, неизвестно. Когда стены нового собора поднялись на высоту человеческого роста, в них были сделаны ниши, куда поместили мощи московских святителей — Киприана, Фотия и Ионы. В алтаре строящегося здания поставили временную деревянную Успенскую церковь, в которой прошло венчание великого князя с Софьей Палеолог.