«Меня интересует только чушь…»: Даниил Хармс – гений «чёрного юмора» и «литературы абсурда»

Безумно странный человек по имени Хармс, бунтарь, не признающий никаких рамок и шаблонов. Одна из самых противоречивых фигур в русской литературе. Вокруг его персоны до сих пор возникают споры, одни считают его умалишенным, писавшим откровенную чушь, другие – гением. Он все делал наперекосяк, и жил, и писал — с вывертами и не по правилам. Абсурд, черный юмор, бред и эпатаж – это его стихия.

«Меня интересует только «чушь»; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении. Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех».

31 октября 1937 года

Даниил Ювачев (Хармс) родился в Санкт-Петербурге в 1905 году. Его отец, в прошлом народоволец, проведший долгие годы в ссылке, в конце жизни целиком погрузился в религию, и сына своего, названного именем одного из пророков – Даниил, воспитал глубоко верующим. Мальчик рос очень способным, в пять лет уже вовсю читал, и его было не оторвать от книг. Получил хорошее домашнее образование, окончил престижную школу Петершуле, прекрасно владел немецким и английским языками.

Несмотря на то, что был очень скромным и застенчивым, Даня с детства отличался бурной фантазией и любовью к розыгрышам, и с возрастом это у него, к счастью, не прошло, как бывает у многих.

Хармс – это псевдоним, который Даниил Ювачев придумал себе еще в школе. На самом деле, псевдонимов у него было множество, более сорока, но этот – наиболее известный.

Однако жить ему пришлось в суровое время, когда на страну, на его семью и на него самого навалились война, революция, голод, репрессии.

После школы поступил в электротехникум, из которого уже через год был отчислен.

«На меня пали несколько обвинений, за что я должен оставить техникум. Насколько мне известно, обвинения эти такого рода:

1) Слабая посещаемость. 2) Неактивность в общественных работ. 3) Я не подхожу к классу физиологически».

Социалистический Ленинград того времени представлял собой своеобразную фабрику по производству новых людей, живущих в казармах под лозунгом “Время, вперед !” и охотно принимающих этот лозунг.

«На баррикады

Мы все пойдем!

За свободу

Мы все покалечимся и умрем !»

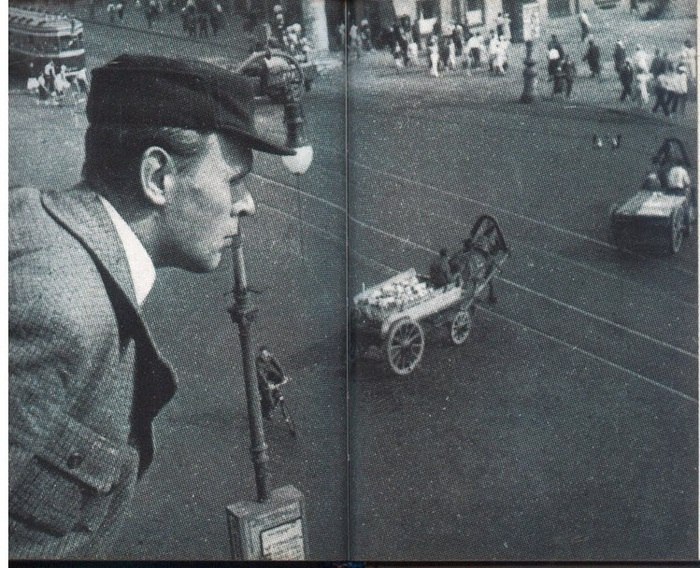

Хармс же, даже проживая в коммунальной квартире, умудрялся жить своей особой, независимой жизнью. На общем фоне он выглядел довольно странно — долговязый, похожий на Шерлока Холмса, в кепи, в брюках гольф, с тростью и неизменной трубкой.

Совершенно неприемлющий для себя физический труд, одевающийся, как аристократ, пацифист, верящий в бога — Хармс оказался совершенно несовместим с советской властью, она ему ничего хорошего не дала, и он ее, мягко говоря, не жаловал.

Хармс обладал незаурядной внешностью и привлекал представительниц прекрасной половины противоположного пола, к которым и сам был неравнодушен.

«Я не имею больше власти

таить в себе любовные страсти.

Меня натура победила,

я, озверев, грызу удила,

из носа валит дым столбом

и волос движется от страсти надо лбом.

Ах если б мне иметь бы галстук нежный,

сюртук из сизого сукна,

стоять бы в позе мне небрежной,

смотреть бы сверху из окна,

как по дорожке белоснежной

ко мне торопится она.

Я не имею больше власти

таить в себе любовные страсти,

они кипят во мне от злости,

что мой предмет любви

меня к себе не приглашает в гости.

Уже два дня не видел я предмета.

На третий кончу жизнь из пистолета.

Ах, если б мне из Эрмитажа

назло соперникам-врагам

украсть бы пистолет Лепажа

и, взор направив к облакам,

вдруг перед ней из экипажа

упасть бы замертво к ногам.

Я не имею больше власти

таить в себе любовные страсти,

они меня как лист иссушат,

как башню временем, разрушат,

нарвут на козьи ножки, с табаком раскурят,

сотрут в песок и измечулят.

Ах, если б мне предмету страсти

пересказать свою тоску,

и, разорвав себя на части,

отдать бы ей себя всего и по куску,

и быть бы с ней вдвоем на много лет в любовной власти,

пока над нами не прибьют могильную доску».

7 января 1933

Первой его женой была Эстер Русакова, особо не интересовавшаяся его творчеством. Вместе они прожили семь лет, с 1925 по 1932 год, при этом постоянно ссорились, расходились и снова возвращались. Для Хармса это была мучительная любовь.

В конце 20-х годов Хармс знакомится с группой писателей-сверстников, близких ему по духу, любителей гротеска и абсурда В 1927 году они создают группу ОБЭРИУ (объединение реального искусства), ориентирующуюся не на классическую русскую поэзию XIX века, а на авангард. Помимо Хармса, туда вошли Заболоцкий, Введенский, Вагинов, и Бахтерев, сотрудничали с ними также Олейников, Шварц и др. Несомненное влияние на творчество обэриутов оказал один из основателей футуризма Велемир Хлебников, у которого они позаимствовали необычный подход к слову.

Непонятные абсурдистские произведения обэриутов в полной мере оценить могли лишь они сами, их публичные выступления подвергались резкой критике, как антисоветские. Карнавальное шутовское поведение категорически не приветствовалось. С советской властью шутить не рекомендовалось. Естественно, их нигде не печатали.

Отец Хармса тоже не понимал чудачеств сына. Подарив как-то ему томик стихов Хлебникова, подписал его так: «Моему чокнутому сыну дарю книгу такого же чокнутого поэта».

В 1928 году Хармса заметил и пригласил на работу С.Я. Маршак, в те годы заведовавший редакцией детской литературы. И Хармс согласился, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию.

Детский отдел, располагавшийся на 5 этаже Дома книги, был в те годы, наверное, самым веселым местом в Ленинграде. Здесь выпускали два забавных детских журнала «Еж» (Ежемесячный журнал) и «Чиж» (Чрезвычайно интересный журнал).

Собравшиеся здесь писатели очень любили дурачиться, и безумие здесь не осуждалось, а, наоборот, приветствовалось. Хармс попал в свою стихию…

На двери кабинета редактора висел плакат: “График – на фиг!”.

«Весь этот пятый этаж ежедневно и в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Некоторые посетители детского отдела до того ослабевали от смеха, что, покончив свои дела, выходили на лестничную клетку, держась руками за стены, как пьяные».

Такого сгустка талантов в Ленинграде больше никогда не было — Маршак, Чуковский, Зощенко, Хармс, Введенский, Олейников, Шварц, Житков, Пантелеев… И потрясающие художники-иллюстраторы – В.Лебедев, Н.Тырца, Н.Радлов и др. Детская книга того времени была лучшей в мире.

И хотя Хармс, как он сам признавался, терпеть не мог детей, детские стихи у него выходили очень добрыми, и детям они нравились. А его фееричные выступления, когда он, читая стихи, одновременно показывал различные фокусы, приводили ребятню в восторг.

“Шарики порхали у него в руках, исчезали в карманах, ботинках, во рту, в ушах, появлялись в самые неожиданные моменты, причем множась на глазах. Часто «выступление» заканчивалось тем, что в руках у Даниила оставался только один шарик, который оказывался… яйцом, сваренным вкрутую. Чтобы доказать, что это не шарик, Хармс чистил яйцо и тут же съедал, посыпав солью, которую доставал из кармана…”.

После этого дети долго ходили за Хармсом с раскрытыми от удивления ртами, разглядывая его, как волшебника.

В 1931 году выходит постановление, в котором жесткой критике подверглись Чуковский, Маршак и другие детские писатели, но главными врагами были назначены Хармс, Введенский и Бахтерев, которых, продержав полгода в тюрьме и обвинив в антисоветской деятельности, отправили на несколько месяцев в ссылку в Курск.

«Город, в котором я жил в это время, – писал он о Курске, – мне совершенно не нравился. Он стоял на горе, и всюду открывались открыточные виды. Они мне так опротивели, что я даже рад был сидеть дома. Да, собственно говоря, кроме почты, рынка и магазина, мне и ходить-то было некуда… Были дни, когда я ничего не ел. Тогда я старался создать себе радостное настроение. Ложился на кровать и начинал улыбаться. Я улыбался до 20 минут зараз, но потом улыбка переходила в зевоту… Я начинал мечтать. Видел перед собой глиняный кувшин с молоком и куски свежего хлеба. А сам я сижу за столом и быстро пишу… Открываю окно и смотрю в сад. У самого дома росли желтые и лиловые цветы. Дальше рос табак и стоял большой военный каштан. А там начинался фруктовый сад. Было очень тихо, и только под горой пели поезда».

Вернувшись из ссылки, Хармс издает еще несколько детских сборников, а для себя и друзей начинает писать прозу, которая принесет ему славу лишь после смерти.

В 1933 году Хармс встречается с Мариной Малич, на которой спустя год женится. И хотя Хармс часто изменял ей, они очень любили друг друга и вместе пережили тяжелейшие времена.

«Если встретится мерзавка

на пути моём — убью!

Только рыбка, только травка

та, которую люблю.

Только ты, моя Фефюлька,

друг мой верный, всё поймешь,

как бумажка, как свистулька,

от меня не отойдешь.

Я, душой хотя и кроток,

но за сто прекрасных дам

и за тысячу красоток

я Фефюльку не отдам!»

Благодаря ее воспоминаниям, сохранилось много информации о Хармсе.

В 1937 году детскую редакцию закрыли, многие сотрудники были репрессированы. Материальное положение Хармса становится очень тяжелым.

Есть у Хармса такая детская песенка, оказавшаяся для него пророческой:

Из дома вышел человек

С дубинкой и мешком

И в дальний путь,

И в дальний путь

Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед

И все вперед глядел.

Не спал, не пил,

Не пил, не спал,

Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес.

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его

Случится встретить вам,

Тогда скорей,

Тогда скорей,

Скорей скажите нам.

1937 г

Так же, как и герой своей детской песенки, Хармс однажды исчез, и больше его не видел никто.

В августе 1941 года, когда Ленинград находился под угрозой захвата немцами, Хармс был арестован, на него поступил донос от Антонины Оранжиреевой, бдительной интеллигентной советской гражданки о распространении «клеветнических и пораженческих настроений».

«Вся комната в дыму,

А в дверь стучат,

А в дверь стучат,

На этот раз — к нему!

О чем он думает теперь,

Теперь, потом, всегда,

Когда стучит ногою в дверь

Чугунная беда?!»

1969, «Легенда о табаке. Памяти Даниила Хармса», Александр Галич.

Его ждал верный расстрел. Но в его личном деле уже значилось психическое заболевания, которое ему диагностировали во время призыва, перед началом советско-финской войны. Тогда Хармс, чей характер и убеждения были совершенно несовместимы с военной службой, проштудировав кучу работ по психиатрии, убедительно симулировал безумие.

В результате вместо расстрела он оказался в психиатрической тюремной больнице, где и умер от голода 2 февраля 1942 года.

«Ведите меня с завязанными глазами.

Не пойду я с завязанньми глазами.

Развяжите мне глаза, и я пойду сам.

Не держите меня за руки, я рукам волю дать хочу.

Расступитесь, глупые зрители, я ногами сейчас шпыняться буду.

Я пройду по одной половице и не пошатнусь, по карнизу пробегу и не рухну.

Не перечьте мне. Пожалеете.

Ваши трусливые глаза неприятны богам.

Ваши рты раскрываются некстати.

Ваши носы не знают вибрирующих запахов.

Ешьте — это ваше занятие.

Подметайте ваши комнаты — это вам положено от века.

Но снимите с меня бандажи и набрюшники,

Я солью питаюсь, а вы сахаром.

У меня свои сады и свои огороды.

У меня в огороде пасется своя коза.

У меня в сундуке лежит меховая шапка.

Не перечьте мне, я сам по себе, а вы для меня только четверть дыма».

8 января 1937