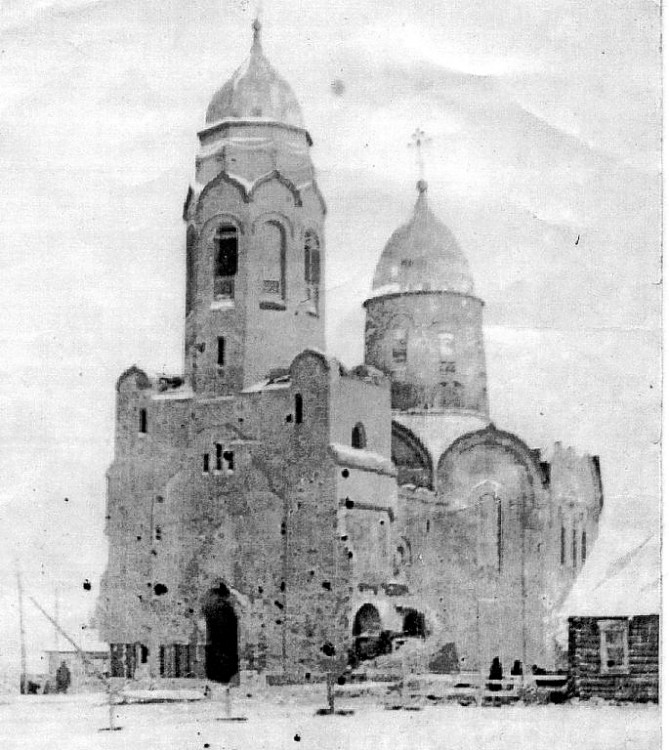

Более 300 лет тому назад человек, подыскивая место для поселения, стоял на высоком берегу полноводного Вагая и хозяйским взором осматривал местность. В небольших озерах и реке есть рыба, глубокие, пугающие своей чернотой омуты годятся для постройки мельницы; кругом заливные луга, в лесу грибы, ягоды, дичь, недалеко пахотные поля. Место подходило для жизни и ведения хозяйства. И так здесь появилась деревня, которую назвали Малышкина (Малышенка, с.Малышенское).Деревня Малышкина Ишимского уезда Тобольской губернии упоминается в Переписной книге тобольского дворянина Алексея Струнина за 1710 г. В 1742 г. в селе Малышенском церковь уже была, и называлась она Николаевской, во имя святителя Николая Чудотворца. Эта церковь и построенные на ее месте в 1759 и 1762 гг. другие сгорели, так как были деревянными. Около 13 лет после этого Малышкина не имела своей церкви. Жителям приходилось посещать храм в деревне Медведевой, находящейся далеко от села, и было очень неудобно добираться.В мае 1776 г. выборные крестьяне Александр Плюхин, Ефим Смолин, Сергей и Василий Малышкины обратились с прошением о разрешении построить в Малышкиной деревянную церковь в честь Сретения Господня. Новая деревянная церковь была построена и освящена 21 мая 1777 г. Она получила название Сретенской. Возможно, и она сгорела, так как некоторые источники считают первой Сретенской церковью ту, которая была построена в 1797 г., т.е. последнюю действующую церковь XVIII века.Имеются данные о церкви, построенной в 1839 г. Эта церковь сохранилась до 1916 г. В этот год, в связи со строительством нового храма в селе Малышенском, епархиальное начальство разрешило населению деревни Шулындиной Малышенского прихода приобрести за 3000 рублей эту церковь. Дело в том, что деревянные здания в те времена были разборные – их можно было раскатывать по бревнам и перевозить в другие села, собирая там вновь.Ведомость о церкви во имя Сретения Господня Ишимского уезда Тобольской епархии в селе Малышенском за 1915 г. сообщает, что церковь (1839 г.) построена по плану и фасаду, выданному в 1834 г. Церковь деревянная, на каменном фундаменте, крыша покрыта железом. Снаружи церковь обшита тесом, а внутри оштукатурена. Вокруг церкви деревянная ограда. Церкви принадлежали здание церковно-приходской школы с квартирой для учащихся, дома для церковнослужителей, деревянная караулка, крытая железом, на каменном фундаменте, пятистенный амбар, дом для квартиры и просфорня. Церковь имела 198 десятин пахотной и сенокосной земли.В приход входили деревни: Одина, Русакова, Бесказобова, Свинина, Кармацкая, Медвежка, Мокрушина, Шулындина, Хмелевка, Михайловка, Святославка. Всего 694 двора. 2100 прихожан мужского пола и 2004 женского. К церкви было приписано 3 часовни: Мокрушенская во имя Предтечи Господня Иоанна, Шулындинская в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в д.Казанцева во имя святителя Николая и Архангела Михаила. В штате церкви было 2 священника, диакон и 2 псаломщика. В церковной библиотеке находилось 114 книг.В 1888 г. открылась церковно-приходская школа. В ней занимались 13 мальчиков и 3 девочки. На их содержание поступало от Усть-Ламенского уездного отделения Тобольского епархального училищного совета 390 рублей. Много лет в школе преподавала учительница Катаева Александра Серапионовна. «За усердное и внимательное отношение к учебно-воспитательному делу в церковно-приходской школе и ее благоустройству» А.С.Катаева получила в 1906 г. грамоту. Также в селе была школа Министерства народного просвещения (с 1878 г.), где одним из преподаваемых предметов был Закон Божий.Близлежащими к Малышенскому храму церквями были: Георгиевская в Дранковой, Вознесенская в с. Голышманово, Покровская в Аромашево, Пророко-Ильинская в Евсино, Петропавловская в Кармацкой.В начале XX века среди прихожан Малышенского прихода возникла благочестивая мысль вместо старого деревянного храма построить просторный каменный, поскольку село было многолюдным с зажиточным населением. Строительное отделение Тобольского губернского управления утвердило проект на постройку церкви в марте 1910 г. 16 августа 1910 г. «Тобольские епархиальные ведомости» сообщают, что разрешен сбор пожертвований в течение года на постройку храма в с. Малышенском. К строительству храма приступили в 1911 г. Каменная Сретенская церковь была построена в 1916 г.: величественное здание из красного кирпича 36 метров в длину и 16,8 метров в ширину. Церковь, гордость прихожан, являлась духовно-просветительским центром и главным украшением села. Жила Малышенка по деревенскому укладу: вставали рано, растили хлеб, торговали, ловили рыбу, косили сено, посещали храм, крестили детей, отмечали церковные праздники. На Сретение и Троицу в Малышенке проходили ярмарки, на которые съезжались торговцы и покупатели со всей округи.Октябрьская революция 1917 г. изменила мир. Последующее время для Церкви названо «черными днями русского Православия». По всей России после противоцерковных декретов прокатилась волна насилий и разгромов церквей. Эти мрачные события коснулись и Малышенки.В июле 1936 г. районные власти отказались регистрировать на должность настоятеля храма протоиерея И.Овчинникова. Председатель местного совета запретил священникам проводить службы. 11 мая 1937 г. вышло постановление Голышмановского райисполкома о закрытии Сретенской церкви и передаче ее под клуб. 10 марта 1938 г. безвинно расстрелян священник этого храма Федор Свинцов. В храме демонстрировали фильмы, веселилась молодежь. Верующие воспринимали это как дурной сон. Теплилась надежда, что службы в церкви возобновятся. Еще несколько лет по обычаю жители Малышенки отмечали престольный праздник Сретения Господня, принимая гостей из других деревень. В Рождество Христово и Пасху от дома к дому переходил бывший церковнослужитель Петр Иванович Баянов, поздравлял хозяев с праздником, пел тропари, кондаки и величания. Несмотря на опасность (могли арестовать), этот худенький, небольшого роста старичок нес слово Божие людям, продолжал свою службу Господу.Когда построили клуб, то церковь стали использовали как склад, сушили пшеницу и картофель. Прошло 16 лет со времени закрытия церкви. В Малышенке намечалось строительство МТМ, нужен был кирпич. И тогда власти решили разрушить церковь. 12 января 1953 г. по распоряжению Голышмановского райсовета комиссия из пяти человек, в которой было два техникастроителя, произвела осмотр здания бывшей церкви. Комиссия решила: «к дальнейшей эксплуатации здание не пригодно». В акте было отмечено, что от подошвы фундамента до купольных сводов имеются трещины до 5 см шириной, просматривается деформация стен и неравномерная осадка фундамента. На основании этого акта 1 марта появилось распоряжение Тюменского облисполкома, разрешающее произвести разборку церкви и пригодные материалы использовать на строительство. То же было подтверждено 30 декабря 1953 г.: Голышмановский райисполком разрешил «Евсинской МТС произвести разборку здания Малышенской церкви для строительства машинно-тракторной мастерской».В следующем году шли подготовительные работы: под фундамент одной половины церкви делали подкоп и подводили толстые деревянные стойки. В назначенный день на площади у церкви собрались люди. Рабочие набросали вокруг стоек дрова и подожгли их. Когда дрова, а следом и стойки сгорели, эта половина здания рухнула. И вздрогнула земля! И зарыдали небеса! А люди? Что чувствовали они, как реагировали на очередной вандализм? Они молчали. Кто плакал, но без слов – время было жесткое, шел 1954 год. Молодежь, находящаяся под влиянием яростной антирелигиозной пропаганды, была насильно отторгнута от Церкви и поэтому одобряла решение властей. Через некоторое время уронили и другую половину. Кирпич оказался непригодным для строительства: огромные каменные глыбы упорно сопротивлялись разрушению, ведь строили церковь добротно, на века.

Источник: www.ihtus.ru/072016/st11.shtml