ЛУЧ ПЕТРОВОЙ СЛАВЫ

Таким эпитетом наделил Петропавловский собор один из славянофилов: есть особая связь между основателем нашего города и этим храмом, и она заключается отнюдь не только в том, что он здесь похоронен.

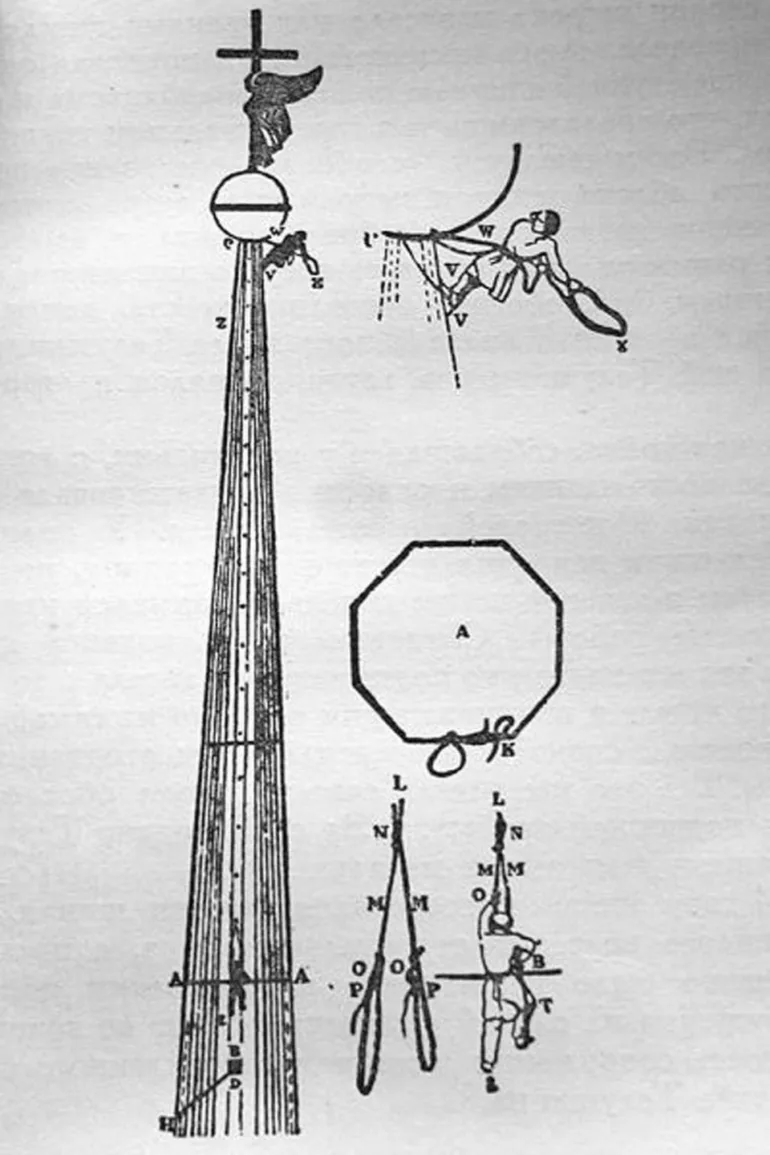

Метафизика шпиля

Хотя Пётр так и не увидел своего детища: собор освятили лишь в 1733 году (между прочим, сделал это главный идеолог Петра — Феофан Прокопович), шпиль Петропавловки был окончен при жизни царя, уже к лету 1720 году. Как писали путеводители, «не было, пожалуй, именитого гостя, которого Пётр не пригласил бы подняться на колокольню собора и полюбоваться невскими просторами под звон механических курантов — этого европейского чуда техники… Говорят, именно здесь он воскликнул, обняв своего архитектора Доменико Трезини: „Парадиз! Истинный парадиз!“»

«Скальпель, вонзенный в самое сердце Петербурга», — скажет поэт два с половиной века спустя… Колокольня Петропавловского собора — неотъемлемая часть визуального кода города, а летящий ангел — такая же визитная карточка Петербурга, как Медный всадник или парусник на Адмиралтействе. Сложно поверить, но в первой половине XVIII века это было едва ли не самое высокое здание в Европе. Европейские путешественники изображали его на гравюрах и картах Российского государства. Колокольня сто метров в высоту? В варварской Московии? На болотах Ингерманландии? Петербург в восприятии современников — это как для нас сегодня Нью- Йорк или Абу- Даби. Никакая не Венеция.

Само возведение колокольни стало грандиозным историческим жестом, вызовом времени и судьбе: когда Пётр впервые поднялся на «городскую башню» (так она названа в путевом журнале царя), и башня, и новая столица всё ещё стояли на формально чужих, шведских землях. Протестантский шпиль стал символом петровского прорыва в будущее, зримым противовесом унылой плоскости окружающего пейзажа. Он противостоял природе и историческому фону, на котором утверждался, — патриархальным луковкам древнерусских церквей. «Готический шпиц выражает собой стремление ввысь, подъемлющее от земли к небу каменные громады» — напишет князь Евгений Трубецкой в бессмертном «Умозрении в красках».

Говоря о шпиле, следует, конечно, помнить голландские пристрастия Петра, который любил украшать постройки «логотипами», поэтому на верфях у него — парусник, на храме — ангел, а на дворце в Летнем саду — святой Георгий, покровитель царской власти. Но, в конечном итоге, при всём желании противопоставить новую Россию предшествующей традиции, шпиль Петропавловского собора оказывается глубоко созвучен русской архитектуре. Во-первых, в Европе шпили никто не золотил: это в России золотили купола церквей. А во‑вторых, ведь среди прототипов петропавловского шпиля можно назвать не только церкви Кристофера Рена в Лондоне или рижские башни (всё это Пётр видел во время заграничных поездок), копенгагенскую биржу (до переезда в Россию Трезини работал в Дании), но и шатровую колокольню в Коломенском, и в целом шатровое строительство XVII века… И, наконец, идея храма над крепостью глубоко чужда европейской традиции, где крепость — цитадель власти, а вовсе не Новый Иерусалим. И за петербургской золочёной вертикалью, поднятой над кирпичными стенами Заячьего острова, нетрудно рассмотреть Кремль с его соборами и колокольней Ивана Великого. Парадоксально, но и там, и тут архитекторы были итальянцы.

Петровские триумфы

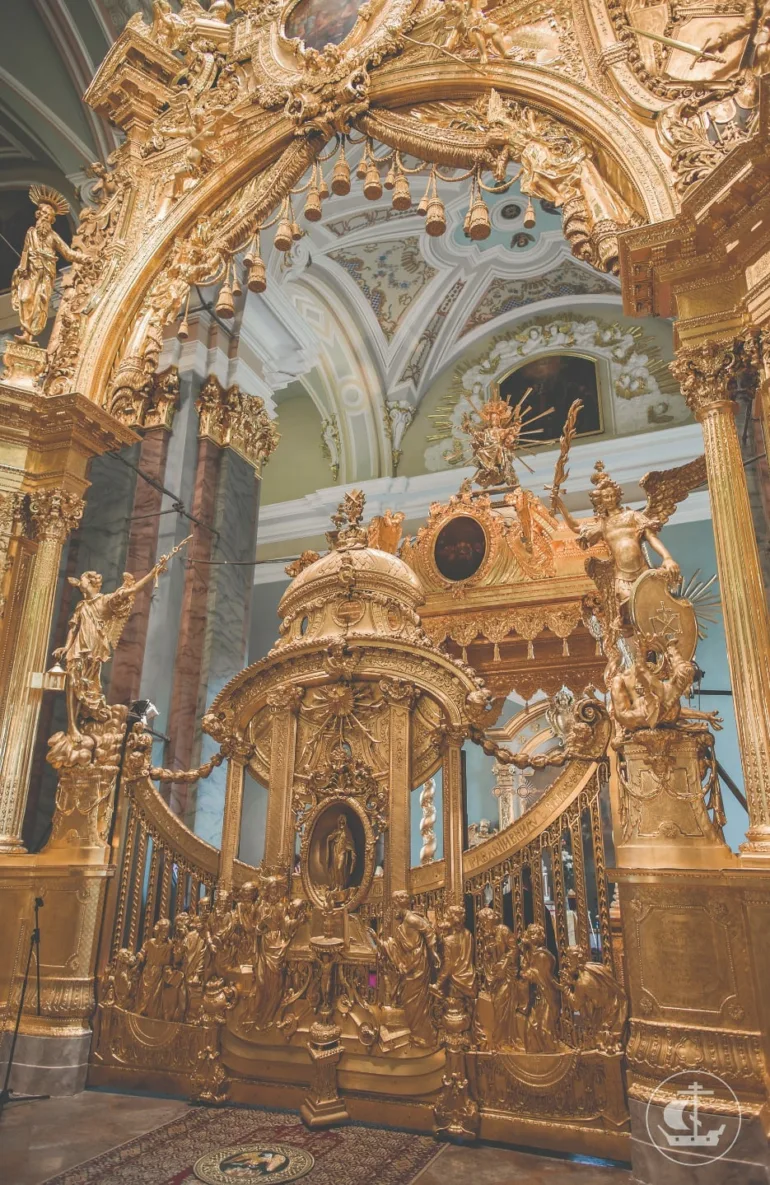

Ещё одной неочевидной чертой Петропавловского собора является его связь с архитектурой триумфальной арки. Эти арки мы видим на обоих фасадах храма. Главный фасад — тот, над которым возведен готический шпиль — решен путем компилирования и тиражирования частей фасада римской церкви Иль- Джезу, образцовой для всей барочной архитектуры Европы постройки, которая является как бы театральной кулисой, знаменующей триумф Римской Церкви над еретиками (в Иль- Джезу похоронен Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов). Алтарный же фасад — там, где сегодня кладбище комендантов крепости, — прямое повторение мотива Петровских триумфальных ворот при въезде в крепость, с той лишь разницей, что вместо барельефа с посрамлением Симона Волхва здесь фрески, изображающие Петра и Павла. Само движение к собору становится своего рода триумфальным шествием, но главная, пока что сокрытая от глаз арка ждет нас внутри собора. Это резной иконостас Ивана Зарудного, с открытыми Царскими вратами, над которыми свисают фестоны театрального занавеса.

Здесь нужно сказать несколько слов о триумфальной арке как таковой. Казалось бы, вещь это глубоко западная, латинская. Хотя сама идея была позаимствована у этрусков (первоначально войска проходили через специальные городские ворота с целью ритуального очищения), римляне наделили её новым смыслом — чествования императора и войска. Из римской архитектуры porta triumphalis перекочевала в готику с её резными порталами, потом — не без помощи Рубенса (в Эрмитаже есть некоторое количество его эскизов арок) — перешла в барокко, став частью барочного театрального карнавала, отзвуком которого были и петровские ассамблеи, и триумфы по случаю одержанных над шведами побед…

Петровская эпоха породила бесчисленное количество арок: в Петербурге они сооружались и на Троицкой площади, и у Меншиковского дворца на Васильевском острове, и в Кронштадте; они были деревянными и «огненными», в виде фейерверков, когда небо расцвечивалось арками, украшенными «символами и эмб лематами» (настольная книга всего XVIII столетия). Не стоит, однако, искать истоки петровских арок лишь в карнавальной стихии барокко. Христианский Восток знал и свою арку — так называемые Золотые ворота — сначала в Иерусалиме и в Константинополе, а затем в Киеве и во Владимире. Надвратные церкви на Руси возводились над городскими стенами, стенами монастырей и крепостных сооружений. Спасская башня Московского Кремля стоит в одном ряду с теми вратами, которые ожидают прихода Мессии. В каком-то смысле и Царские врата храма — тоже porta triumphalis.

Иконостас был вырезан в Москве, в мастерской Ивана Зарудного, который, в числе прочего, занимался сооружением грандиозных триумфальных ворот в Москве, сначала по случаю Полтавы, а потом и Ништадтского мира. Однако замысел золоченой арки-иконостаса принадлежит ещё как минимум двум людям. Во-первых, католику Трезини (тот знал толк в барочных алтарях, ведь они, помимо всего прочего, были действенным орудием борьбы с протестантами). Во-вторых, Прокоповичу: за его фигурой мы видим фигуру самого Петра. Считается, что влияние Прокоповича сказалось в выборе икон, украшающих правую часть иконостаса, рядом с которой похоронен царь: Пётр уподобляется то Александру Невскому, то Владимиру Крестителю, то, вместе с братом Иваном, — Борису и Глебу, первым русским святым (все эти сравнения встречаются в проповедях Прокоповича). Однако прославлением Петра дело не ограничивается.

На самой верхней перекладине иконостаса нанесено пророчество из 60‑й главы книги Исаии о Небесном Иерусалиме — то самое, что включено в Пасхальный канон («Светися, светися новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия»). Иконостас, таким образом, становится Золотыми вратами, ведущими в Небесный Иерусалим, а театральная завеса играет роль завесы Соломонова храма.

Как и Москва до этого, Петербург уподобляется новому Иерусалиму, и пушкинские «все флаги в гости будут к нам» начинают вдруг перекликаться с пророчеством Исаии — «тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе». Окно ли в Европу? Или триумфальные ворота в Новый Иерусалим? Безудержный порыв Петра сливается в облике Петропавловского собора с суровой вертикалью русской истории.

Автор: Владимир Иванов